Noi animali

Non si scrive per diventare scrittori, ma diventare altro […], diventare animali.

Gilles Deleuze

Dopo Tolstoj, dopo Kafka e Singer, sembrava che degli animali scrivessero quasi soltanto i filosofi. Come ha scritto Elizabeth de Fontanay (curatrice in Francia dei Trattati sugli animali di Plutarco), parlare degli animali ebbe nel secondo Novecento la funzione di denunciare l’umanesimo razionalista da cui discende il nazismo stesso, e indicare il disastroso smisurato dominio dell’uomo sulla natura, su tutto ciò che è. L’ultimo libro di racconti sugli animali che avevo letto (a parte certi geniali scorci narrativi in Philip K. Dick, e i libri del nobel J. M. Coetzee), era Dogwalker del giovane americano Arthur Bradford, dove gli animali sono narrati alla stessa stregua di umani handicappati e marginali: cani a tre zampe, gatti e molluschi accanto a uomini ciechi, bambini poveri e caratteriali, vecchi e alcoolisti. La frontiera che separa nel vivente (o se vogliamo nello “zoo”) “l’umano” e “l’animale”, è sempre più sfumata, perché la vita quando è nuda e offesa non presenta molte dissomiglianze. Questione biopolitica per eccellenza. L’inermità dell’animale rende paradossalmente l’animale più umano dell’uomo, forse plus-umano, se non troppo umano.

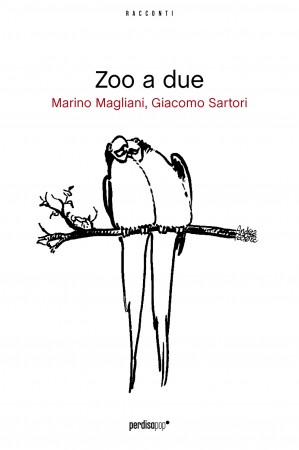

Questo libro di Marino Magliani e Giacomo Sartori ha come tema la vita, la vita pulsante, brulicante, debordante. Che è anche ciò da cui sgorgano l’unica letteratura e l’unica filosofia possibili. Che cosa è la vita? Michel Foucault (che della biopolitica è forse l’iniziatore) la ridefinì così, poco prima di morire: non “ciò che si oppone alla morte”, che ne fa anzi parte, ma “ciò che è capace di errore”. Mi piace pensare che anche lui lo intendesse nel duplice senso di “errare”: commettere errori – e quindi correggere la propria rotta per continuare il viaggio, la navigazione – e appunto andare, vagabondare, scorrere. Errare. Ecco, questo libro sulla vita che raccoglie storie di animali narrate in prima persona è anche un trattato di nomadismo.

Nell’eteroclito zoo narrativo di Giacomo Sartori, che va dal cane all’orso polare passando per un bruco sognatore, una formica anarchica che esce dai ranghi per inoltrarsi nell’Aperto, un canarino che viceversa ama la sicurezza della gabbia, un polipo narratore, un dromedario, uno scarafaggio un halobacterium eccetera, c’è perfino un unicorno (geniale inclusione) che esercita il dubbio iperbolico (quello cartesiano) sulla propria esistenza. È la vita, pensa l’unicorno, a essere incomprensibile, col suo “insondabile alternarsi di luce accecante e tenebre”, coscienza e oblio, clamore e silenzio. La domanda dell’unicorno, di cui è dubbia l’esistenza, è la vera domanda: dove comincia la vita? E quindi: dove comincia l’animale? Non solo la mobile frontiera tra umano e animale, ma anche quella tra i diversi “regni” (conosco persone che dialogano normalmente con piante e sassi: sciamani, non pazzi).

C’è poi un’ameba nel bestiario di Sartori, colta anch’essa in un lungo istante di fatica e di sconforto, un attraversamento a suo modo della mistica “notte oscura”, mentre riflette sulla vita e quindi sulla morte. Si chiede se quando “si diluirà come una goccia d’inchiostro in un oceano” non sarà più nulla, e se i suoi pensieri “continueranno per conto loro come una voce fuori campo”, e fino a quando. E mentre perdiamo di vista, noi che leggiamo, ogni cesura tra noi e gli altri animali o creature, ci viene in mente che quella voce “fuori campo” può essere un bel modo per dire la letteratura, all’ameba accade (quando non sappiamo, il parametro del tempo essendo estremamente variabile per gli esseri viventi) che la crisi esistenziale e fisica che l’aveva avvolta evapori come un brutto sogno, l’acqua del suo habitat ritorni a essere cristallina e della temperatura giusta, e allora “hai solo voglia di abbuffarti di squisiti bocconcini, di folleggiare”. Così è la vita, no?

Ora, se qualcuno ancora si chiede “perché scrivere di animali”, mi viene in mente un filosofo contemporaneo che ha descritto con terribile precisione le condizioni di insignificanti bassezza e volgarità che pervadono le nostre democrazie di mercato, un libro intitolato Vivere e pensare come porci, dove si cita in esergo questa frase di Deleuze-Guattari: “Per sfuggire all’ignobile, non resta che fare come gli animali (ringhiare, scavare, sogghignare, contorcersi): il pensiero stesso è talvolta più vicino all’animale che muore che non all’uomo vivo, anche se democratico” 1.

È lo sfondo a cui, con estrema discrezione, alludono gli abbaglianti racconti di Marino Magliani Il cane e il mare e il suo seguito, Il figlio del cane e le colline. Strutturalmente a metà tra la tragedia greca e il Bildungsroman, la loro crudezza epica ed elegiaca mi ha ipnotizzato. È l’epopea di un cane abbandonato nelle colline che sovrastano il mare, che inizia la sua erranza alla ricerca di un dove e di un senso, cioè di se stesso – proprio come tanti illustri umani. Un cane vagabondo che sogna e progetta viaggi in mare, studia l’architettura dei ponti e dei moli, fissa dalle colline la “prateria nera” di notte, quel mare “che non sta fermo mai”, come diceva la canzone. Un cane che ascolta i poeti, che si innamora dell’idea architettonica di “arco”, mentre il lettore si innamora di lui. Magliani apre una geografia oltre all’antropologia del vivente dai confini incerti, una geo-politica dell’umano-animale, con toni a volte biblici, e sicuramente etici. Le peregrinazioni dei suoi cani sono anche guidate dalla fame, e la fame è un sentimento alto se l’affamato, scrisse Elio Vittorini in Conversazione in Sicilia, è più uomo degli altri uomini; anche il cane di questi racconti è “più uomo” quando ha fame, più nudo e offeso, più nobile perché inerme, sacer.

Se il punto di vista degli animali (qui del cane: anche il cane di Sartori) ci scuote perché ci aiuta a vedere e a dire la verità, solo gli animali sembrano darci l’umiltà e il coraggio di parlare delle cose che contano davvero, di ripristinare e cercare di dare nuova salute mentale a parole come madre, padre, casa, cibo, amore, e altre analoghe che fanno tremare le vene ai polsi degli scrittori meno autentici, stavo per dire meno animali.

Per fortuna Magliani e Sartori non sono soli: so che proprio in questo periodo altri si stanno svegliando a tessere racconti che risveglino gli animali dentro e fuori di noi. Molti lavori sono in corso, altri già reperibili, come il romanzo recente del mio amico Tim Willocks, una road story di cani, anzi un western di cani, Doglands 2. Le storie di cani e altri animali sono sempre inni alla libertà e alla terra. Anche le storie di Magliani sono western – raccontano cioè la lotta per l’esistenza in uno spazio geografico che ha forte valenza narrativa. Nella storia di Magliani ci sono il mare e le colline, il sogno poetico di archi e di ponti che s’inarcano anche sott’acqua per rispuntare lontano, oltre la linea dell’orizzonte.

Ed ecco quindi la mia dedica a questo libro.

Quando ne avevo saputo il titolo pensai di titolare questa prefazione con la voce sgangherata di Enzo Jannacci, Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. A patto che a cantarlo fossero gli animali, che si affacciano indulgenti nello sterminato zoo, a volte irritante altre patetico, di noi umani inconsapevoli. Giunto alla fine del libro mi affido invece alla voce meravigliosamente animale di Bob Dylan quando canta, vero come un cane “trasperso”, upon the beach where hound dogs bay at ships with tattooed sails… “sulla spiaggia dove i segugi abbaiano verso navi con vele tatuate, dirette verso i cancelli dell’Eden”. Il titolo, naturalmente, è Gates of Eden.

Beppe Sebaste

*

Vedova nera

Se c’è una cosa che non sopporto sono i lavori abborracciati. E se c’è qualcosa che mi fa proprio andare fuori di me è una tela sbilenca, poco tesa, magari un po’ sbrindellata sui lati. È più forte di me, dall’indignazione mi tremano i pedipalpi, mi si gonfiano le ghiandole del veleno. Prenderei il responsabile e lo farei secco su due piedi. Qualsiasi cosa si faccia bisogna metterci un minimo di amore, per dio.

Se c’era uno che in fatto di tele tirava davvero giù era mio marito, l’ultimo. Ogni volta che c’era da mettersi a tessere, tanto per capirsi, incominciava a sbuffare, e diceva che lui era stanco, o che aveva male allo stomaco. Avevi un bell’insistere, non si schiodava.

«Guarda che se non muovi seduta stante le chiappe vengo lì e ti ammazzo», finivo per dirgli, esasperata.

«Provaci se hai il coraggio», mi rispondeva lui, imperturbabile.

«Certo che ci provo», rispondevo, e facevo schioccare gli uncini.

«Brava, così poi rimani vedova», ribatteva lui facendosi una delle sue risatine idiote, ma un po’ scuro in volto.

«Tu non preoccuparti», gli dicevo io, e gli andavo più vicina.

Insomma, si avviava, seppure sbuffando e trascinando le zampe. Avreste però dovuto vederlo. Sembrava quasi che facesse apposta a cambiare ogni due secondi lo spessore del filo – si sarebbe detta una collana di salsicce – a fare rammendi che si vedevano a due chilometri, a imbastire forme meno geometriche possibile. La cosa più incredibile è che appena smettevo di sorvegliarlo piantava lì tutto, e si metteva a rimirarsi i muscoli delle zampe, tutto concentrato. La prima volta non credevo ai miei occhi. Si sa che i maschi sono vanitosi, ma vanitoso a quel punto non avevo mai visto nessuno. Li tendeva più che poteva quei suoi sei bicipiti, poi con le labbra strette per lo sforzo se li contemplava tutto estasiato.

«Ohè, datti da fa’, Apollo!» gli gridavo. Niente, come sordo.

«Ho capito, ho capito, un attimo», biascicava poi con una faccia da martire, quando mi risolvevo ad andargli appresso, e facevo mostra di pungerlo.

Il bello è che con quel suo piglio da ragazzone sincero era convintissimo di avere ragione lui. Ero io la perfezionista, la maniaca dell’ordine, la nevrotica: lui era un tipo equilibrato e pieno di buon senso. Le sue tele saranno state un po’ meno regolari delle mie, questo mi faceva la grazia di ammetterlo, ma in quanto ad efficacia non avevano niente da invidiare alle mie. Balle: la mosca se vede tutto un pasticcio di fili e nodi capisce subito che c’è sotto qualcosa, e si tiene ben bene alla larga. Bisogna che la trama sia perfetta, così nemmeno ci pensa al pericolo, e pluffete, rimane impigliata. Cose che sanno anche i bambini. Ma lui no, irremovibile sulle proprie posizioni.

Del resto anche quando le tele erano ultimate, la nostra convivenza è risultata un fallimento completo. Mano a mano che il tempo passava si rivelava sempre di più un vero fannullone.

«Vai a uccidere qualche mosca, sono stufa di fare tutto io», gli dicevo. Niente, se ne stava lì a contemplarsi i muscoli delle zampe con un sorriso da perfetto imbecille. Salvo quando gli veniva fame, beninteso. Si trascinava allora col suo passo molleggiato da bulletto verso la tela migliore – fatta da me – e con tutta calma sceglieva una mosca stecchita dalla sottoscritta, possibilmente la più grassottella. Dopodiché se la pappava tranquillo e beato.

«Senti bellino, ti credi all’albergo?» gli chiedevo. Lui mi guardava con quei suoi occhioni da angioletto rinascimentale, come se non capisse tanto bene quello che dicevo.

«In fondo voi maschi non siete buoni che per la riproduzione!» mi venne da urlargli una volta. Ero furiosa.

«E voi donne siete tutte assassine senza cuore», mi rispose lui, strascicando come suo solito le parole. Perché tra le altre cose quando gli saltava il ticchio era pure insolente, mi sono dimenticata di dire.

A un certo punto non ce l’ho più fatta, e l’ho fatto secco sul serio, quel macaco. Per fortuna c’eravamo già accoppiati, e quindi di lui non avevo più bisogno. La cosa ridicola è che era talmente assorbito nell’ammirazione delle proprie bellezze che non ha nemmeno cercato di scappare. Mentre gli iniettavo il veleno mi guardava invece con occhi da triglia, certo nella speranza di farmi pena. Dalla rabbia gli ho subito succhiato il cervello. E anzi, visto che c’ero ho sbafato seduta stante anche il resto. A pensare di vedermelo ancora davanti, anche se morto, mi veniva male. Di solito preferisco aspettare un paio di giorni, perché la carne diventa più tenera. Però il sapore era buono, questo bisogna lasciarglielo. Non lo avrei mai pensato, con il carattere balordo che aveva. Comunque la prossima volta me ne prendo uno anche un po’ bruttino ma beneducato. Ormai ho deciso.

Giacomo Sartori

*

Il cane e il mare

Nemmeno io, approvai, ma vede, io sono già abbastanza inquieto per conto mio, la sua inquietudine si aggiunge alla mia e produce angoscia.

Antonio Tabucchi, Requiem

Se fosse durata sarebbe stata la quinta estate sotto le palme. Ma il padrone teneva le bestie solo per un periodo e poi le abbandonava. E un giorno toccò anche a Cobre.

Successe alla fine di luglio, una sera di vento, con cavalloni bianchi sul mare e su a mezzacosta una riga di palme piegate.

Quando Cobre pensava a quel giorno ricordava che dapprima il padrone l’aveva lasciato correre a piacere, e un po’ quella impressione di libertà – per esempio il fatto curioso di potere orinare sui ceppi delle palme senza ricevere rimproveri e pietrate – l’aveva riempito di brutti presentimenti. Inoltre, benché il suo in particolare fosse un legaccio esageratamente lungo, mai come quella volta gli era capitato di arrivare così lontano. Forse il legaccio s’era sciolto e bastava saltare la rete?

Venti trenta passi, non c’era bisogno di allontanarsi tanto per capire se era libero. Così ci aveva provato, ma dopo vari tentativi aveva desistito, perché la rete era troppo alta, gli era sempre parsa più alta di quanto non fosse lungo il legaccio, e l’idea che questo si tesasse prima di permettergli di guadagnare il terreno lo terrorizzava. L’ultimo cane che il padrone aveva seppellito era morto proprio impiccato a quel modo.

Di solito, per portare a perdere i cani, il padrone sceglieva qualche paesino dell’entroterra e aspettava il buio in modo da non avere testimoni. Ma quella sera in vallata si festeggiava Santa Marta, e sui gradini delle case, al fresco, c’era ancora troppa gente. Così attraversò i paesi uno dopo l’altro e si fermò in uno spiazzo deserto.

La portiera del passeggero si aprì, Cobre scese e si guardò attorno, diffidente. Orinò sul ciglio della strada, poi attese che il motore si spegnesse e dalla vettura scendesse pure il padrone, come faceva quando lo portava a passeggiare sul colle delle serre. O che facesse manovra, il muso dell’auto rivolto nuovamente verso la riviera, e la portiera si riaprisse, pronta a riaccoglierlo. Ma non successe, la vettura girò nello spiazzo e schizzò via in direzione della riviera. Le lucette rosse sparirono, inghiottite dalla notte e dai tornanti.

Cobre accennò una rincorsa e si fermò quasi subito. Si sentivano i grilli e le rane.

Alzó gli occhi, incredulo, e scoprì su di sé l’immobile oscurità degli ulivi. Erano così cespugliosi e diversi dalle palme. Piano piano distinse altri rumori. La cascatella di un torrente e un merlo spaventato. Un bisciotto strisciava nell’erba e si ritrovò smarrito sull’asfalto nudo.

Gelida, dopo un po’, scivolò tra gli ulivi la sagoma bianca di un uccello, una rana si tuffò nell’acqua.

Un torrente Cobre non l’aveva mai visto, dubitava tuttavia che si trattasse di una grande quantità d’acqua. Faceva troppo rumore, mentre l’idea che gli dava tanta acqua assieme, come l’immagine cui l’aveva abituato il mare, era piuttosto di un silenzio perfetto.

Aggirò il costone e giunse sopra il vespaio di finestre illuminate e lampioni.

Salì con le zampe sul guardrail e chiamò.

Taceva giusto un istante e stava lì, come incantato, in attesa di qualcosa, di un segnale. Un grido del padrone, di quelli che lo mettevano a tacere quando abbaiava forte.

Il nuovo giorno lo colse stanco e affamato. Il motivo per cui era stato abbandonato, lo ignorava ancora, ma oggi ci pensava meno. Aveva fame, tutto lì.

La luce scivolava dagli orli dei boschi, penetrava cancelli, ed era come se gli spazi della valle si fossero allargati e i versi delle bestie e il parlare della gente giungessero da più lontano.

Attraversò un paese ancora sepolto nell’ombra, passò davanti alla bottega di un fabbro, e si accorse che dalle colline di fronte – che erano spoglie, nude frane con falesie a picco sul torrente – tornava l’eco dei colpi dell’incudine. Allora ci provò anche lui, chiamò diverse volte e si ascoltò, spaventato, perché sotto le palme era abituato a sentire il suo grido che proseguiva libero sul mare.

Marino Magliani

Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani

Monte Torre, sotto la pioggia, 24 o 25 agosto - Marino Magliani La distopia della maternità - Roberto Antolini

La distopia della maternità - Roberto Antolini Pensierini - Marino Magliani

Pensierini - Marino Magliani Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo

Se Dio si spoglia della sua onnipotenza - Giovanni Accardo Cene al veleno

Cene al veleno Il godimento infinito

Il godimento infinito CHIACCHIERE E PRELUDI

CHIACCHIERE E PRELUDI La parola «avvenire»

La parola «avvenire»