a Simona Carretta

“Non te ne accorgerai nemmeno.”

MILOS: Ogni avvenimento mi spinge inesorabilmente di un passo più vicino al vuoto. Io stesso provoco questa spinta mortale, creando le condizioni favorevoli al vuoto; è come infilare la testa in un sacchetto di plastica. Mi sono imposto che occhi estranei si fissino su queste righe e ora li sento addosso, dall’alto, dietro di me, sopra la mia spalla, sono occhi gialli e neri che non si chiudono mai.

Facevo uno strano movimento con gli occhi che oggi non so più fare, un po’ come deglutire con gli occhi, una specie di contrazione o rigurgito nervoso, con gli occhi chiusi, come strabuzzare gli occhi contro le palpebre chiuse, e subito sullo sfondo indistinto delle palpebre si disegnavano due occhi vuoti che erano le ombre dei miei, e che mi sembravano gli occhi delle bambole e quelli erano gli occhi che non si chiudono mai, sono quelli gli occhi che occorrerebbe strapparsi e gettare nell’abisso.

“Questa nuova droga ti fa diventare una bambola di porcellana da 2000 € dentro una scatola di fiammiferi per il camino.”

Erano tanti anni che non vedevo quella casa. Ricordo quanto li avevo odiati da bambino, quanto avevo odiato la famiglia Valmarana per aver acquistato una delle case abbandonate lungo il viale che dal centro portava verso il monticciolo a spicchio d’arancia, per aver acquistato uno degli ultimi ruderi di Schwarzschwarz. I ruderi del colore del deserto, che sembrano segnare i “confini” ovvero dare per così dire un ritmo al villaggio di Schwarzschwarz, anche se poi è vero che quasi nessuno ormai la chiama villaggio (ma nemmeno città, quasi nessuno la chiama città se non il turista, e solamente quando ancora non è arrivato a Schwarzschwarz, poiché dal primo momento in cui il turista mette piede a Schwarzschwarz è come se venisse in qualche modo benedetto dalla sua polvere e dai suoi cieli seghettati in labirinti di cimase, è come se venisse diciamo cooptato nella città – perché Schwarzschwarz piaccia o no è una città – come una delle sue decorazioni, per esempio una smorfia cinquecentesca scolpita sopra l’ingresso di un locale notturno — i turisti costituiscono in effetti la più antica e blasonata aristocrazia di Schwarzschwarz, con tanto di castelli e stemmi che si direbbero usciti da un racconto di Calvino ma che a differenza di un racconto di Calvino sono resi intollerabili dalla loro trapanante consistenza di oggetto reale, intere comitive di turisti trasformatesi in sanguinarie tribù aristocratiche nel momento esatto del loro ingresso a Schwarzschwarz, quasi dei padri fondatori con forza retroattiva, e verrebbe quasi da girare con grosse gabbie piene di turisti in modo da identificare gli sparsi rioni di Schwarzschwarz al loro (dei turisti) trasformarsi in sanguinarie tribù, un po’ come i canarini per il gas nelle miniere — – quasi nessuno ha l’indecenza di chiamare città la nebulosa intermittente di rioni che costituisce il corpo di Schwarzschwarz, rioni separati tra loro da intere regioni selvagge, boschi, laghi… persino altre città, ma sì, perché non concedere l’accesso al rango di regione selvaggia anche alle città… città cresciute come dire inavvertitamente, diciamo spuntate o inciampate sopra un rione di Schwarzschwarz, che tuttavia resta irriducibilmente riconoscibile come un corpo estraneo o una roccia sacra che nessun architetto osa demolire; persino limitandosi a osservare la mappa di una città o se è per questo di un qualsiasi altro luogo che abbia attraversato una delle centinaia di biforcazioni di Schwarzschwarz si riesce subito, dal disegno carapaceo delle sue (di Schwarzschwarz) vie, a distinguere con clinica certezza l’esistenza di un rione di Schwarzschwarz al suo (cioè della regione selvaggia, sia o no una città, che ha cercato invano di fagocitare il rione) interno, così come saremmo immediatamente in grado di riconoscere la bocca o le zampe nel corpo di un essere mai visto prima, perché la bocca più di ogni altra cosa travalica i corpi, è qualcosa che non appartiene ai corpi ma a qualcosa di più esteso e oscuro della monotona regione dei corpi, e così se è vero che quasi nessuno può dire di conoscere sul serio e per intero la città di Schwarzschwarz, del pari non c’è quasi nessuno che non sia in grado di distinguerne un rione anche solo vedendone una mappa o un’immagine di cartolina o persino al solo sentirne parlare, quasi i rioni di Schwarzschwarz costituissero un sistema logico di enunciati sparsi ma ferrei, fasci di tubi d’alluminio che passano in capricci di traiettorie ortogonali da una casa all’altra, smistando l’atmosfera di Schwarzschwarz e la sua polvere giallastra e diffondendo altrove e potenzialmente ovvero ottativamente ovunque la “città” come per contagio, indicibili principesse la cui descrizione era sufficiente a trafiggere per sempre il cuore di poeti di tempi remoti e meno selvaggi di questo; quasi nessuno la chiama città: di norma si passa senza alcuna soluzione da villaggio a metropoli, spesso all’interno di una stessa frase).

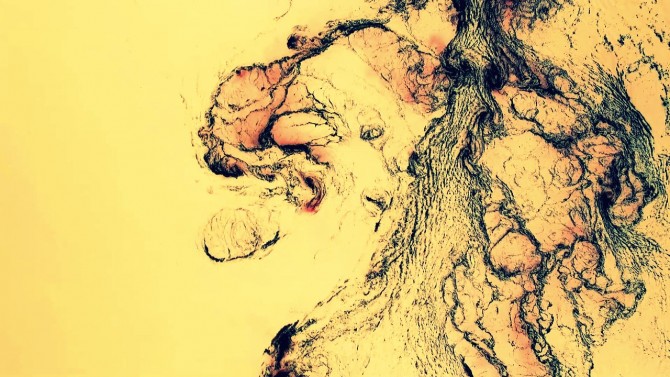

Ruderi che sembrano mangiati ovvero succhiati come ghiaccioli o vecchie caramelle dall’aria del mare, anche se nulla al mondo più di Schwarzschwarz è lontano dall’idea di mare. Ma i suoi ruderi, cioè ciò che Schwatzschwarz non è più, sembrano tutti dal primo all’ultimo dei castelli di sabbia vetrificati dal sole e dalla sua luce ammorbante, niente come i ruderi di Schwarzschwarz è lì a ricordarci che la luce del sole è fatta di morbidi e umidi e infetti denti invisibili che come zanne di ragno ci avvelenano tutti di quella febbre e di quella devastazione che per amore di brevità chiamiamo vita. Gli orizzonti di Schwarzschwarz, lacerati dall’ininterrotto vampirismo delle montagne che ovunque e diciamo così quandunque paiono recintare ogni suo più remoto rione. Le gengive secche e sdentate del mare assente succhiano via ogni umore dagli orizzonti di Schwarzschwarz. Un ghiacciolo lasciato cadere nella polvere gialla, tra le foglie secche. Le infette tubature di Schwarzschwarz, il loro pornografico insinuarsi in pieghe ortogonali, in fasci che penetrano irrimediabilmente le case vicine come metastasi polmonari, una rarissima forma di tumore benigno che lentamente trasforma in polmone l’intero corpo, smistando in ogni più remota articolazione l’aria giallastra e accartocciata di Schwarzschwarz.

La famiglia Valmarana aveva preso uno dei più interessanti ruderi di Schwarzschwarz, quello che lì dov’era sembrava in qualche modo un avamposto della distruzione della città e ne annunciava la periferia, la brusca e monca periferia di Schwarzschwarz, interrotta in modo abrupto dalla sagoma del piccolo monte a spicchio d’arancio dal sommo del precipizio del quale mio padre un giorno aveva forse cercato la morte ma era stato salvato dal latrato del nostro cane ormai anche lui, il cane, misteriosamente ma per la verità non poi tanto misteriosamente diventato del colore giallastro dei ruderi di Schwarzschwarz, città che trasforma gli esseri viventi che la abitano in una vasta e ramificata creatura che pare essere stata fumata dall’interno da un qualche spettro quadridimensionale, bruciacchiata come il rimasuglio di un rogo di streghe (la puzza di carne bruciata del quartiere medioevale di Schwarzschwarz), un maiale di paglia annerita, e di certo se potessimo imprimere al tempo una piega sufficientemente capricciosa (non è poi questo uno degli obiettivi primordiali – primordiali… primordiali: ma sì, primordiali, però che parola del cazzo – di ogni racconto, il suo scopo segreto, ecco, piegare il tempo come un lenzuolo o una bandiera quando vengono riposti, così come le raffigurazioni servono in primo luogo a riportare le cose in un cosmo privo del sole? in un luogo non ancora contaminato dall’incendio perpetuo e irreparabile? I coniugi Cheng che prima dei Valmarana erano stati proprietari della villa quando ancora era parte di Schwarzschwarz, quando ancora non erano arrivati i Valmarana, la signora e il marito e i due figli, determinati a strappare quel fazzoletto di terra al corpo di Schwarzschwarz, i coniugi Cheng nella loro fabbrica avevano adottato un metodo orrendamente simile — poiché le cose più crudeli sono quelle che nel loro intimo custodiscono la più accecante bellezza, la sua impronta sublime — spostando in avanti le lancette dell’orologio (che delusione, no? il trucco per imprimere al tempo la famosa sublime piega è tutto qui…) durante la notte e pian piano tirandole indietro durante il giorno, a soffocare con lentezza geologica i loro operai in una nebbia lavorativa a-temporale) una piega sufficientemente ondulata da sembrare quella di una tenda (ed è ovvio che quando parlo di una tenda ho in mente la lunga tenda bianca con disegnati fiori talmente grandi che spesso li scambiavi per ombre nelle pieghe del tessuto, è ovvio che ho in mente quella specifica tenda in cui io e mio fratello ci avvolgevamo come bozzoli, arrotolandocela tutto intorno per prepararci a immaginarie e dolorosissime metamorfosi infantili; si prende un lembo della tenda e si inizia a girare su se stessi, avvolgendosi nel tessuto bianco, arrotolandosi come un cadavere in un tappeto nelle scene finali o iniziali di un vecchio film del mistero; solo che il cadavere qui è in piedi e la tenda potrebbe al limite sembrare un sudario).

“Guardate come i vecchi somigliano sempre di più a sigarette rinsecchite. Guardate le vostre mani e i vostri capelli, prestate un minimo di attenzione al bovino e ubiquo fiato del sole, che aspira il vostro aroma lungo le fibre sempre più esauste dei vostri muscoli e dei vostri nervi e delle vostre ossa. Costantemente aspirati dal sole a lunghissime boccate…”

“Spegniamo un po’ queste cazzate, vuoi?”

“Qui accanto avrebbero voluto costruire, ma un nostro amico li ha fermati con dei campioni di terreno molle proveniente da…” (campioni che in effetti poi sono stati considerati prova irrefutabile del marciume del terreno, “Molliccio come una gigantesca lingua di rospo”, citando dalla perizia dell’amico di quella donna disgustosa, intendo l’amico della signora Valmarana: campioni, perizie, relazioni e processi che hanno richiesto e richiedono corruzione, non importa in che direzione procedano o non procedano i lavori, purché sussista almeno un briciolo di corruzione ———– “un nostro amico”: ogni cosa che esce dalla bocca della signora Valmarana è un ripugnante miscuglio di ingenuità infantili con sfrenate e lambiccate crudeltà precedenti una qualsiasi forma di volontà o preparazione o desiderio, crudeltà ante- ovvero cis- psichiche).

“Apri al cliente.”

Un cliente: così mi aveva chiamato quando ero entrato senza bussare come facevo sempre tanti anni fa, passando per una delle grandi porte a vetri della avveniristica villa con cui la famiglia Valmarana aveva deciso di sostituire l’antico rudere di Schwarzschwarz e che anche ora i Valmarana lasciavano sempre aperte. Ma anche se l’antico rudere di Schwarzschwarz era stato sostituito, il colore giallastro della sua polvere si era in qualche modo insinuato nei progetti e nel chiamiamolo décor della casa, negli stucchi veneziani del “pianterreno” che il loro bambino mi aveva mostrato quando ero bambino anch’io (ma né io né lui in realtà eravamo bambini, nemmeno quando tanti anni fa ci siamo conosciuti; eravamo più precisamente “bambini”), e adesso quella mi viene a chiamare “cliente”, io che ero stato forse il più caro amico del loro “bambino”, lui sempre bambino anche quando noi tutti non lo eravamo più, alcuni di noi erano ormai “belli e morti”, o impazziti, o dispersi in quella più vasta e dolorosa rete di follia che ci ostiniamo—- ma poi è vero, spegniamo un po’ queste cazzate. E in tutto questo lui era ancora bambino così come me, il “cliente”, forse era questo che voleva dire con cliente, io e suo figlio per sempre due “bambini”, quasi la signora Valmarana fosse l’incarnazione dell’oscura stortura genetica che costringe gli axolotl a una condizione di perpetua infanzia.

Mi offrì dei cioccolatini disposti a falange su un vassoio d’argento, e sagomati come i semi delle carte francesi.

La figlia, ormai cresciuta ma incapace di raggiungere il livello mostruoso di potenza diciamo psicogravitazionale della signora Valmarana, la chiamiamola così signorina Valmarana quel giorno era anche lei in villa, e come la prima volta che l’avevo incontrata, bambina anche lei, non se ne sentiva che lo strisciare della matita sulla carta, e attraverso i muri la fosforescenza dei suoi occhi grigi e assetati, identici, quelli sì, agli occhi della madre.

“Qui abbiamo cambiato tutto,” mi disse quasi spingendomi da una stanza all’altra e su per la scalinata (perfettamente inutile, dato il sistema di rotaie e i motori a pressione idraulica che il signor Valmarana aveva ideato per fare in modo che presso che ogni vano della casa fosse come un enorme ascensore, pronto a seguire le direzioni ortogonali che le rotaie avevano previsto per lui) una scala progettata da suo marito e che quando i Valmarana avevano costruito la villa era stata anche fotografata da una rivista di architettura e arredamento. Cambiato tutto, certo, ma mi accorsi subito che si era trattato soltanto di spostare i mobili da un punto all’altro dell’appartamento, mobili di qualità talmente eccelsa che ancora adesso dopo tanti anni sembravano nuovi di zecca, mobili di tale spietatamente perfetta lavorazione che senza che me ne accorgessi si erano incarniti nella mia memoria, tanto che non appena li rividi fui assolutamente certo che erano quegli stessi di tanti anni fa, ancora perfettamente luminosi e come intonsi, come se in tutti questi anni non fossero stati usati che per fotografie di riviste di architettura. Le tende rosse, spesse e tropicali, umide come foglie di magnolia.

La sorella era ancora china sui libri e sui quaderni come quando era bambina, oggi quaderni contabili, ma sempre quaderni, era semplicemente passata da un quaderno all’altro come un mobile da una stanza all’altra. Abbiamo cambiato tutto. Sotto la pila di quaderni indovinai la copertina di un famoso numero del fumetto dell’orrore Lettere da Waltzwaltz, ambientato tra Dublino e Riva del Garda e ispirato alla biografia di Joyce. I famosi zombie con il volto di Joyce che invadono Riva del Garda facendone a pezzi gli abitanti nell’indifferenza generale, grigi volti di sopravvissuti a un maelstrom, lo stesso identico fumetto che leggeva quando l’avevo conosciuta, fumetto che ai tempi era stato preso come una sorta di denuncia metaforica del sempre più frequente instaurarsi di nuovi rioni di Schwarzschwarz, e solo in quel momento, rivedendo dopo tanti anni quel fumetto si cristallizzò in me a livello cosciente il fatto che per tutto quel tempo nella mia testa Joyce era stato indissolubilmente legato a Riva del Garda, agli zombie e agli occhi grigi delle Valmarana, in un ulteriore disgustoso incarnimento reso ancora più spaventoso dal fatto che vi si distinguevano, in controluce, i meccanismi dell’amore. Le cose più crudeli.

Mia madre aveva conservato dei quaderni di appunti dell’università, scritti in una grafia talmente oscura e contratta da essere anche per lei ormai del tutto incomprensibile. Per copertina aveva usato strisce di scotch da elettricisti di gomma colorata. Io e mio fratello riempivamo quaderni di finta scrittura, perché, pensavamo, dato che nostra madre non sapeva più leggere i suoi, di quaderni, allora non faceva differenza se uno non li sapeva leggere fin dall’inizio. Ancora adesso ogni volta che mi capita di dover scrivere qualcosa sento che in parte scrivo solo per riempire le pagine con dei ghirigori, più di tutto forse sono i ghirigori a piacermi, e dev’essere per questo che non amo la poesia, perché non riempie tutto il foglio. Mio fratello li chiamava quadreni, e alla fine anch’io li chiamavo quadreni, i quadreni sono quelli in cui scrive chi non sa scrivere. A volte, quando la scrittura ci sembrava particolarmente simile a quella di nostra madre, le chiedevamo di provare a leggere i nostri ghirigori. Scrivere in una grafia che col tempo ci risulterà incomprensibile.

Cioccolatini. Non poteva non essere un tributo ovvero un’allusione ai dolci al cioccolato dei Cheng. Quelli che mi porgeva la signora Valmarana avevano la forma dei semi delle carte francesi, un qualcosa che sapeva di infanzia contorta e che faceva balenare una Alice immediatamente maciullata dalle mura giallastre di Schwarzschwarz, i Cheng stanno ai Valmarana come Schwarzschwarz sta a Wonderland, era questo che cercava dirmi la vecchia signora Valmarana? Mura giallastre che si sbriciolano in rivoli di polvere pollinea, prefigurazioni del deserto che i rioni di Schwarzschwarz lasciano quando anche il loro ultimo muro sarà crollato.

Solo alcuni cioccolatini erano avvelenati. Lei, cioè la signora Cheng, segnava quelli senza veleno incidendoli con l’unghia del mignolo. La minuscola mezzaluna significava che il cioccolatino si poteva mangiare.

“Non dormi più come prima, vero?”

Nel video diffuso dopo che la villa/ospedale dei Cheng era stata perquisita svuotata e ripulita, pronta per essere ceduta al “migliore offerente”, video proveniente da una delle decine di telecamere nascoste che i Cheng avevano distribuito nei vari locali, una delle ragazze si mette carponi con la bocca spalancata e la lingua protesa come un piccolo mollusco infernale, un mollusco nero e luccicante nello sfarfallio monocromo del video, implorando perché il signor Cheng vi appoggi un cioccolatino.

Nell’ospedale dei Cheng tutti sorridevano.

“Figliolo, i tuoi genitori sono persone speciali, non dimenticarlo. Guardali: i tuoi genitori, sai? sono degli eroi. Non te ne accorgerai nemmeno, te lo prometto. Con l’anestesia è come sognare. Vedrai.”

Quando poi, anni dopo la loro morte e prima che la famiglia Valmarana prendesse possesso dell’antico rudere, ero tornato alla villa dei Cheng, non avevo potuto fare a meno di notare come il tempo avesse in realtà affilato le linee sofisticate e implacabili dell’architettura dell’ospedale. Gli imenotteri avevano fatto i loro nidi dietro le cornici degli specchi. Naturalmente sarebbe meglio dire “ospedale”. Chissà se c’era ancora qualche telecamera nascosta. Sto diventando anch’io una “cosa crudele”.

Uno dei padiglioni superiori della villa era interdetto alla servitù. Ci si arrivava passando per un largo corridoio che saliva a spirale, il pavimento lastricato, come ci dovessero passare delle carrozze. Il pavimento era ricurvo, come il dorso di un serpente, e si inclinava verso l’interno, forse per far defluire l’acqua. Gatti neri scendevano correndo, come in fuga, con rumore di dita che tamburellano; in cima alla spirale adesso c’era solo un salone vuoto, sul pavimento una tovaglia annerita e detriti sparsi.

“Guardali. I tuoi genitori. Loro, capisci? Loro sono degli eroi.”

La parte sinistra del mio corpo si sta rattrappendo lentamente; alla fine sparirà, io credo, o meglio verrà assorbita dalla parte destra. Non è dopotutto disgustosa la simmetria dei corpi viventi? Se il tuo occhio ti scandalizza. Gli occhi della sogliola, maschera che striscia triste sulla sabbia, sono gli occhi gettati nell’abisso che cercano di tornare in superfice. Gli occhi di Sarahs. Le maschere di mia madre strisciano una sopra l’altra lungo la parete bianca, con morbidi rumori di lingua contro lingua. China su di me la sua maschera bianca, levigata, bonaria e stupida, con quegli enormi occhi di cartapesta che fingono pietà. La luna si chiude come un ventaglio di ferro. Mi aveva detto che la mia grafia assomigliava a quella di Leopold Mozart, il padre di Wolfgang, e anche questo mi era piaciuto, perché le lettere dei Mozart assomigliavano alle pagine dei quadreni che io e mio fratello riempivamo una dopo l’altra di ghirigori, “Ma esisterà sicuramente da qualche parte un pianeta in cui quei ghirigori vogliono dire qualcosa, e così è per tutte le cose, anche se qui non significano niente; quel pianeta è il buon Dio,” mi aveva detto don Giorgio Giorgio, la sua voce raccolta in brevi rivoli nella cassa della sua chitarra da quattro soldi, i suoi occhi del colore del fango grigio, quelli che gli erano stati dati dopo che aveva gettato i suoi nell’abisso. La parte destra, carnivora di quella sinistra, si ingrossa e calamita su di sé ogni terminazione nervosa. Sento gli occhi gialli e neri che mi corrono addosso e sopra, che mi esaminano famelici le viscere fino a farle completamente rinsecchire; si intrecciano su se stesse con un rumore di paglia. L’ho voluto io. Una scrittura che col tempo riesce incomprensibile, o viceversa. Le ossa si ingrandiscono, e anche i denti, naturalmente solo le porzioni destre, la parte destra della cassa toracica, la gamba e il braccio destri, la sezione destra del cranio, le arcate di destra, mentre tutto il resto si sbriciola, si sfalda. Col tempo. Quando troveranno il mio scheletro i denti di destra saranno cresciuti in modo così smisurato che penseranno che io fossi una specie di dinosauro la cui metà sinistra era finita spiaccicata da un meteorite o da una colata di lava o dalla zampa di un dinosauro molto più grande di me, un dinosauro che vinto dallo scandalo aveva gettato nell’abisso la sua parte destra. Col tempo.

Forse i dinosauri quando erano vivi erano solo lucertoline e pesciolini, poi un qualche fenomeno post-biologico o un lento e microscopico cataclisma geologico ha deformato in quel modo improbabile i loro scheletri.

L’inconcepibile asintotico binario che da Schwarzschwarz mi porterà a Venezia.

Il signor Valmarana non mi aveva salutato nemmeno, limitandosi con il suo sorriso di cera (lo stesso sorriso di cera del signor Cheng, sono queste le minuscole morbide invisibili radici che i rioni di Schwarzschwarz lasciano per non farsi mai estirpare del tutto) ad azionare i comandi della casa, il complesso sistema di rotaie che ne spostava le sezioni e che col tempo aveva preso, il vecchio signor Valmarana, a manovrare in modo sempre più lasco, come un vecchio guidatore di tram. Le curve bruschissime del piano che da secondo diventava primo mentre fuori dalle grandi finestre a vetri scorrevano i vecchi palazzi di Schwarzschwarz, tutt’altra cosa rispetto ai ruderi di Schwarzschwarz e alla villa dei Valmarana che in fondo con tutto il suo vetro e il suo acciaio era già anche lei in un modo forse comprensibile soltanto al buon Dio un rudere di Schwarzschwarz, palazzi signorili decorati con fantasie di grottesco da arazzo rinascimentale, e che scivolavano come squali fuori dalla grande finestra a vetri della sala in cui ci trovavamo, le curve su rotaia che scomponevano intere sezioni della villa dei Valmarana facendole scorrere una sopra l’altra e invertendo l’ordine dei piani, quasi ogni parte della casa fosse il vano di altrettanti immani ascensori, curve ortogonali che la signora Valmarana mostrava di gradire intensamente, la luce del sole che correva sul suo corpo disegnando le stesse angolazioni dei fari di un’auto in corsa, la matita in bocca come una pipa, lo sguardo feroce e felice, la soddisfazione di avere un marito che sposta il sole della casa, come a disinnescarne la devastazione. Palazzi decorati a verdi arabeschi da arazzo barocco, pronti ad accogliere la luce del sole nelle loro maglie, in qualche modo ingenui nella loro solenne fiducia a tutto ciò che è vita (e parlo naturalmente di quella demenziale caricatura della vita che ci veniva propinata fin dall’infanzia ovvero “infanzia”, da don Giorgio Giorgio con la sua chitarra come un gigantesco scarafaggio che lui, don Giorgio Giorgio, teneva in braccio per farlo ronzare canzoni, canzoni in cui ricorrevano centinaia di volte le parole gioia vita verità dio amore padre, come a congegnare un gruppo di persone accuratamente assortite per portarsi lentamente e reciprocamente alla distruzione). E tra quei palazzi i movimenti serpentini, il sospiro serpentino delle rotaie della casa dei Valmarana, i cui piani si spostano da un livello all’altro, i cui locali si aprono oscenamente per farsi oscenamente penetrare da piani che salgono e scendono.

Il padre silenzioso, il signor Valmarana come lo chiamavano tutti anche se Valmarana era di fatto il cognome della donna da nubile, e anche il “bambino” aveva mantenuto il cognome della madre, e in quel momento, osservando il padre silenzioso impegnato al complesso sistema di leve che controllava i piani della villa dei Valmarana, mi resi conto che non conoscevo il suo vero cognome, e mi chiesi se il segreto di quel cognome, in quell’uomo che sembrava lottare contro le leve che in effetti stava invece governando e che aveva dopotutto inventato, progettato e fatto costruire, se il suo cognome nascosto fosse alla fin fine non il segno di una definitiva sconfitta — si mormorava non fosse nemmeno il vero padre del “bambino”, ed ecco il cognome della donna stendersi come una pellicola sudaticcia su tutto il corpo della famiglia, Valmarana, come un vomito trasparente e colloide in cui intrappolare il “bambino” e tutti gli altri che sarebbero venuti o che già erano passati lì prima di lui — mi chiesi se quel cognome nascosto, annidato proprio come il signor Valmarana ora sembrava quasi sul punto di sprofondare in quel fiorire anemonico di manopole, quel nome sprofondato tra i tentacoli velenosi della Valmarana e della famiglia Valmarana e della villa dei Valmarana che in fin dei conti doveva a quell’uomo la propria esistenza, quel nome, il vero nome dell’uomo non fosse invece l’unico vero nome in quel pantano di cioccolatini e “clienti” e “bambini” in cui la Valmarana aveva instaurato il proprio appiccicaticcio dispotismo. Non è in fin dei conti da tutti strappare anche solo una minuscola villa a quella che un tempo i più à la page tra gli architetti amavano chiamare “La nebulosa urbana di Schwarzschwarz”.

“Vuoi vedere la cameretta di Giorgio? È sempre uguale, sai? Non la vuole cambiare; non vuole. La sua cameretta è sempre qui.”

Mio fratello da bambino aveva paura che gli alieni potessero entrare in camera sua. Aveva iniziato a tenere sotto il letto, accanto a cassette per la frutta piene dei nostri giocattoli, un vecchio coltello con il manico in osso di cervo e la lama seghettata rubato dalla cucina. Ogni mattina appena sveglio mio fratello si alzava e andava nel letto dei miei genitori a parlare con loro. Io sentivo le loro voci e sapevo che il coltello era in camera sua incustodito sotto il letto. Speravo sempre che non raccontasse le cose che gli dicevo la notte prima di addormentarci, ma non sentivo tutto quello che si dicevano. Più avanti sostituì il coltello da cucina con un coltello da caccia con una bussola in cima al manico, e una torcia. Ancora adesso nella sua vecchia stanza c’è un armadietto a vetri con tutte le armi che lungo gli anni il bambino aveva accumulato sotto il letto. Dormivamo in un letto a castello. Giocavamo ad arrotolarci nelle tende, poi un giorno mio fratello si è arrotolato troppo strettamente e la grossa asta portante di legno gli è caduta sulla testa e lui per un po’ è restato così accovacciato a terra come un bozzolo bianco piangente.

E forse è proprio il rumore delle rotaie della casa dei Valmarana ciò che mi ha spinto a prendere una buona volta il treno per Venezia, l’orribile signora Valmarana con la pipa in bocca mentre il sole le scorreva accanto fuori dalle enormi finestre quasi la sua (della signora Valmarana) follia si fosse irradiata sul resto del paesaggio e sulla luce condannandoli a scorrere come squali lungo direttrici ortogonali, il suo (della signora Valmarana) profilo a volte completamente annerito dagli spostamenti del piano, quella speciale indifferenza che preannuncia o preannuncerebbe un orgasmo con la quale la signora Valmarana assaporava le curve ad angolo retto che anche in passato ogni volta quasi facevano cadere in terra me e mio padre già malato ormai, “Il sole nello stomaco come una salsiccia vermiforme”, così descriveva il suo male che di certo era cominciato durante le esplorazioni nei ruderi di Schwarzschwarz. Lei non si muoveva di un millimetro, ma la luce di piacere negli occhi ci faceva capire che in realtà tutto il suo corpo era percorso da piccoli micromovimenti che servivano a tenerla salda in mezzo a quella tempesta artificiale che ormai conosceva a memoria, così come conosceva a memoria ogni singola piega delle tempeste dei suoi “cari”.

È guardando gli occhi di quell’orribile donna mentre il paesaggio sembrava scivolare tutto intorno alla villa che ho deciso di partire per Venezia. Le cose più crudeli.

La risata giallastra e spiegazzata del fratello nascosto. Le cose più crudeli. La tenda a disegni verdi tirolesi respirava lentamente / agonizzava lentamente / agonizzava alla finestra/ agonizzava contro il cielo / sospirava alle stelle.

Della vecchia villa dei Cheng i Valmarana avevano conservato solo una collezione di riproduzioni da quattro soldi, quadretti che ai tempi si trovavano un po’ ovunque. Bambini morenti, bambini con ancora la siringa al braccio, bambini coperti di mosche, mutilati, sbranati da cani, arsi vivi, cadaveri di bambini ammucchiati l’uno sull’altro. Ricordo che anche nella casa di campagna di mia nonna c’era uno di quei quadri; un poverello: io pensavo fosse il ritratto di un bambino vero, e ne avevo paura. C’era anche una cartolina con una donna di Modigliani che, ne ero certo, era uno degli abitanti dei sogni. Un vaso di conchiglie. Prima di aver mai visto un solo quadro di Modigliani, da bambino sognavo volti come i quadri di Modigliani, occhi senza pupille, e la prima volta che avevo visto un quadro di Modigliani avevo capito che anche lui conosceva le persone imprigionate nei sogni. Non entravo quasi mai nel corridoio della casa di campagna, dove mi immaginavo bambini poveri camminare avanti e indietro, sbattere contro le porte a vetri perché i loro enormi occhi, accecati dal loro stesso lucore, non distinguevano bene i contorni delle cose, mentre la donna di Modigliani era cieca come una maschera da carnevale. Dietro una tenda, all’inizio del corridoio, viveva un mostro di polvere, e nella cantina c’era un manifesto con il disegno liberty di una donna che per me era una strega, dato che l’avevo sognata prima di aver mai visto quel manifesto.

“Poi mi racconti i sogni che hai fatto.”

Prima che i Valmarana arrivassero per costruire la nuova villa, la vecchia villa dei Cheng era stata letteralmente ridotta in polvere. Non era restato che un banco di sabbia. A volte vedevo da lontano Sarahs che ci camminava sopra, e dopo che se ne era andata salivo anch’io sul banco di sabbia che era tutto ciò che rimaneva della villa/“ospedale” dei Cheng, lasciando la mia fila di orme accanto alla sua. Avrebbero pensato che due persone erano state lì insieme. Quando i miei piedi affondavano nella sabbia, quella sotto si rivelava gialla, una specie di polline giallo che restava attaccato ai piedi. Le orme di Sarahs non erano sprofondate abbastanza, oppure era la sabbia che perdeva subito il proprio colore se esposta alla luce divorante del sole che col tempo cancellerà tutti i colori compreso il proprio. Minuscoli magri piedi da elfo morsicati dal sole e dalla sabbia di Schwarzschwarz.

Subito accanto alla villa dei Cheng ovvero accanto a ciò che era rimasto della villa dei Cheng ce n’era un’altra, un albergo di lusso. Ci ero entrato solo una volta, in sogno. “C’è una cameriera solo per aprire le porte”, mi aveva bisbigliato Sarahs in un orecchio quando infine mi ero svegliato, la voce di lei rivelatasi infine solo un fruscio di lenzuola. Da un atrio rettangolare eravamo stati condotti in sala da pranzo. L’atrio era piccolo ma di proporzioni perfette, con quattro porte (due a destra e due a sinistra) e pareti di legno bianco. Tutte le porte mettevano su delle scale, come se nessuna delle stanze del palazzo fosse allo stesso livello dell’atrio. Il mare, l’impensabile mare sotterraneo di Schwarzschwarz, era arrivato ovunque impaludendo tutto; bastava tirare un calcio contro il terreno per sfondarlo e ritrovarsi con il piede a mollo. “Forse alla fin fine siamo sul delta del Po”, mi canzonava Sarahs nel sogno riguardante l’albergo di lusso accanto a ciò che restava della villa dei Cheng. All’ingresso della villa un groviglio di spine e bambù mezzo morti, battuto e forse anche messo insieme dal vento, nascondeva un orto abbandonato, con una specie di piccolissima baracca tirata su con vecchie porte bianche per cessi. Non c’erano animali da nessuna parte, “Il mare ha allagato le loro tane; le talpe-leopardo sono tutte annegate,” bisbigliava Sarahs, e io l’amavo più che mai. Dall’atrio la villa ovvero l’albergo si sviluppava verso il basso. Avevamo le nostre stanze e tuttavia potevamo svegliarci dove volevamo, “Cioè vuol dire che possiamo fermarci?” Sì, se volevamo. Il primo pranzo era stato servito in una grande veranda. Poi c’era stata una seduta di massaggio collettivo e infine una distesa di corpi addormentata, ortogonalmente ordinata e pigramente libidinosa, immobile, come in attesa. Non riuscivo più a trovare Sarahs, ma mi si era avvicinata una bambina con i capelli neri e indosso la giacca di un frac da uomo, e avevo iniziato a cercare Sarahs insieme a lei, ma anche insieme alla bambina col frac non trovavo Sarahs da nessuna parte.

Per lungo tempo sono andato a dormire con una macchina fotografica, convinto di poter fotografare i sogni: occorreva solo essere abbastanza rapidi da inquadrarli nel momento in cui ci si sta svegliando e la visione non è ancora stata tagliata a pezzi dalle lame di sole che covano lungo le commessure tratteggiate delle tapparelle.

Poi ero tornato fuori, vicino al groviglio di bambù, per poter avere una visuale dall’alto, ma non vedevo che una lingua di sabbia fangosa e lontana, con qualche rado cespuglio verde, semisommersa dal mare. C’era l’alta marea, e in basso, soprattutto quando mi muovevo, ogni prospettiva risultava alterata. Il paese era innevato dalla sabbia-polline: ciò che rimane quando qualcuno cerca di distruggere un rione di Schwarzschwarz. Sabbia-polline che invade tutto, forse una polvere organica in grado di moltiplicarsi e diffondersi sulle elitre di vasti insetti sotterranei. La bambina col frac continuava a chiedermi cosa stessi facendo. “Hai visto tua madre?” Avevo pensato. “Hai visto S—-?” Avevo chiesto, il nome morente in un fruscio di capelli neri. Lontano oltre la sabbia e il paese c’era il mare.

“Facciamo una corsa fino al mare?” mi aveva chiesto la bambina col frac.

“Certo”, avevo detto io, ma poi avevo rinunciato, perché dovevo cercare Sarahs.

“Prima trovo S—–, poi arrivo.”

“Se vai cerca un martello da portarmi,” mi aveva gridato già lontana la bambina col frac.

“Un martello?”

“Sì, un martello.” Senza guardarmi.

Come potevo non voler bene a una bambina così? Le notti seguenti mi sarei sorpreso a preoccuparmi per lei, sperando fosse riuscita a nascondersi magari negli armadi o nei corridoi delle altre case e città che avrei continuato notte dopo notte a sognare, sogni che sicuramente erano un effetto collaterale dello sbriciolamento della porzione di rione di Schwarzschwarz per far posto alla nuova villa dei Valmarana.

Poi ero rientrato nei locali dell’albergo di lusso, ormai stava arrivando la sera, ma Sarahs non era nemmeno lì. Ero passato più volte dall’atrio e alla fine avevo deciso di ridiscendere verso la veranda, anche se la servitù era sicuramente già al lavoro per riordinare e non avrebbe gradito l’invasione di un ospite. La porta era nell’angolo destro opposto all’ingresso dell’atrio, e da dietro di essa avevo sentito come un mugolio e indovinato una mano: era della cameriera addetta all’ingresso, e questo significava che si poteva ancora passare. Le scale erano buie quando la cameriera mi aprì la porta. La presi per i fianchi attirandola a me.

La puzza di carne bruciata del quartiere medioevale di Schwarzschwarz.

Gli uomini si sono inizialmente diffusi alla maniera dei coralli, diceva Vidal de la Blache. Alla maniera dei coralli anche Schwarzschwarz estende ininterrottamente, anche in questo stesso istante, i propri confini. Siete tutti pregati di cercare di visualizzare confini in forma corallina che si espandono lentissimamente e ininterrottamente. Provate a immaginare che qualcosa del genere avvenga alle vostre ossa, un’espansione che esaminata nei suoi bordi con un microscopio è un’effervescenza di cellule giallastre e quasi vegetali che una dopo l’altra seccano e trovano il loro posto e il loro spazio l’una accanto all’altra e l’una sopra l’altra, pensate a quello che sentireste allora nella vostra carne, a una come dire effervescenza continua, come una febbre orientale, e avrete una pallida idea della voracità da fiore carnivoro di Schwarzschwarz.

E allora Schwarzschwarz non sarebbe altro che una specie di velo, ed è incomprensibile solo perché, come una tenda, non ha nulla a che fare con ciò che dobbiamo vedere attraverso di lei, né tantomeno con noi stessi che la guardiamo. Schwarzschwarz non ha limiti perché è essa stessa il limite: tuttavia con ciò non si pone altro che la differenza tra avere e essere (né che ciò sia poco, ma) non ancora una qualità specifica del tessuto della tenda che noi chiamiamo Schwarzschwarz. La manifestazione di Schwarzschwarz non è nemmeno il levare un filo dopo l’altro alla tenda, strappare o credere di strapparle un rione un pezzo dopo l’altro: perché anche così, anche mangiucchiandola un filo dopo l’altro, già quando essa invece che una tenda diventerà una rete trasparente, smetterà di impedire la visione e anzi ne sarà parte. Il problema forse non è l’inafferrabilità di Schwarzschwarz, ma la sua perfetta e completa fragilità, la sua piena e trasparente comprensibilità, che non riusciamo a non giudicare inaccettabile. Schwarzschwarz diventa il mondo e sparisce: questa è l’apocalisse e la morte del Figlio dell’Uomo, lo smembramento e lo squartamento di Schwarzschwarz sono Schwarzschwarz stessa, ed è nello strazio dell’abbandono che si manifesterà pieno e abbagliante il Nuovo Mondo.

“Non te ne accorgerai nemmeno. Con l’anestesia è come sognare, vedrai. Poi mi racconti i sogni che hai fatto. Guarda questi disegni degli altri bambini che sono venuti qui. Ti piacciono i draghi? A me piacciono i draghi.”

Diventerò anch’io una “cosa crudele”?

[continua l’11 novembre]

Presiden arsitek/ 7 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 7 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 35 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 35 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 56 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 56 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 29 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 29 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 37

Presiden arsitek/ 37 Infinite Jest, la serie TV: ex-vampiri e mambo minimali

Infinite Jest, la serie TV: ex-vampiri e mambo minimali Presiden arsitek/ 10

Presiden arsitek/ 10 L’arte di travisare Agamben

L’arte di travisare Agamben