Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso, mio unico rifugio.

Dio, sia lode a Lui cui appartiene la gloria e la maestà, la beneficenza e la liberalità, Lui, creatore dei diversi popoli e delle nazioni, che con la Sua la potenza creatrice ha dato a ciascuno il suo proprio carattere e le sue proprie sembianze; che con il Suo potere fa trascorrere di condizione in condizione e che con la Sua saggezza ammaestra nelle opere straordinarie che si devono compiere. Egli sapientemente edifica, Egli consolida, Egli dirige, Egli corregge.

Egli ha detto, Lui, il più veridico tra coloro che parlano: “Grida! Ché il tuo Signore è il Generosissimo, – Colui che ha insegnato l’uso del calamo, – ha insegnato all’uomo ciò che non sapeva” (Corano, XCVI).

A testimoniare che il Creatore – che sia benedetto! Che sia esaltato! – è il Solo, l’Eterno, l’Unico, il Vittorioso sono i Suoi prodigi disseminati nell’universo, le Sue opere mirabili nelle pianure, nei mari, in ogni dove. State all’erta, uomini dotati di lungimiranza!

Egli inviò il suo profeta Mohammed (che la salvezza di Dio sia su di Lui e sulla Sua famiglia fin quando brillerà il lampo, fin quando il Sole sorgerà da Levante) ad insegnare a tutte le creature la retta via e la vera religione.

Iddio – benedetto sia il Suo nome e le Sue lodi celebrate – ha diviso le meraviglie della Sua creazione in dieci parti, nove sul pilastro del Levante, una sugli altri tre pilastri che sono l’Occidente, il Nord e il Sud. Delle nove parti attribuite al Levante, otto appartengono all’India e alla Cina, una sola al resto dell’Oriente.

Delle cose dell’India ecco quanto a Basra ci raccontò Abu Mohammed al-Hasan, figlio di Amir, figlio di Hammaweih, figlio di Haram, figlio di Hammaweih di Najirem.

I. “Mi trovavo, disse, a Mansura nell’anno 288. Un uomo rispettabile di quella città, uomo degno di fede, mi raccontò che nel 270 il re del Ra, di nome Mahruk, figlio di Raiq, il più potente dei re dell’India, della regione situata tra l’alto e il basso Cashmir, scrisse al prefetto di Mansura, Abdallah, figlio di Omar, figlio di Abd-al-Aziz, chiedendogli una traduzione in lingua indiana delle leggi dell’Islam.

“Abdallah mise a parte della richiesta un uomo che là si trovava a quel tempo, personaggio originario dell’Iraq, spirito superiore, di bell’intelletto, poeta, che essendo stato allevato nell’India ne conosceva le diverse lingue. Costui mise in versi tutto quanto necessario alla conoscenza della religione e il suo lavoro fu fatto recapitare al re. Il quale principe, ritenendolo ammirevole, pregò Abdallah di fargli pervenire l’autore della traduzione in persona. Questi fu dunque inviato e rimase là per tre anni, poi fece rientro a Mansura. Il prefetto lo interrogò sul sovrano e l’uomo gli disse: “L’ho lasciato che già era musulmano, di cuore e di verbo ma, per timore di essere privato del potere, si impediva di professare apertamente l’Islam. Mi chiese di tradurgli il Corano in lingua indiana, cosa che feci. Ero alla sura Ya-Sin, e gli traducevo la parola di Dio: “Chi farà vive l’ossa quando son polvere putrida?”- Rispondigli: “Le farà vive Colui che l’ha fatte germinare già prima! Colui che ogni creare conosce!”. Egli si trovava in quel momento seduto su un trono d’oro tutto incrostato di pietre preziose e di perle di incomparabile valore. “Ripetimelo”, disse. Ripetei. Allora egli scese dal trono e fatto qualche passo sulla terra che era stata bagnata ed era umida, vi poggiò la guancia e pianse così che il viso gli si sporcò di fango. “Sì, mi disse, è Lui il Maestro che bisogna adorare, il Primo, l’Antico, Colui che nulla ha di simile!”. Il re si era fatto costruire uno studiolo privato e là si ritirò adducendo importanti affari, ma in verità lo scopo era pregare nel segreto, senza che alcuno lo sapesse. Per ben tre volte mi gratificò con seicento libbre d’oro”.

II. Lo stesso Abu Mohammed al-Hasan mi raccontò che gli abitanti dell’alto Cashmir si riuniscono una volta l’anno per una festa in cui il predicatore, tenendo in mano un vaso di terra cruda, sale su uno scranno, compie il suo ufficio e dice: “Vedete questo vaso di terra così fragile? Esso è stato tenuto con cura e si è conservato. Curate allo stesso modo le vostre anime e conservatele”. Assicurano che quel vaso ha quattromila anni.

III. Ho saputo da Abu-Abdallah Mohammed figlio di Babishad, figlio di Haram, figlio di Hammaweih, di Siraf, il quale un tempo fu uno dei notabili capitani di nave che si recano nel paese dell’oro, il più istruito tra le creature di Dio nelle cose di mare, marinaio distinto e uomo onesto, da lui ho saputo, dico, che nei gobb di Serendib, nel paese di Abrir, c’è una grande città in cui si contano trenta e più mercati, ciascuno dei quali è lungo ben mezzo miglio. Vi si trovano stoffe gobbiya, le quali sono belle e di grande valore. La città è posta sulla riva di un grande fiume che si getta nel mare dei gobb. Gli abitanti hanno circa seicento pagode importanti, senza poi contare le piccole. L’estensione del paese è di circa quattrocento berid.

Fuori di detta città c’è una montagna ai cui piedi sgorga una fonte e sul cui fianco sta un enorme albero di rame e di bronzo, cosparso di spini simili a grossi aghi, o a spiedi. Di fronte all’albero, poi, si leva un grande idolo a immagine di un Nero i cui occhi sono fatti di topazio. Ogni anno gli abitanti del paese celebrano un giorno di festa nei pressi di detto idolo. Là si recano, risalgono la montagna e chiunque desideri appropinquarsi al suo Signore, beve, canta, e dopo essersi prosternato più volte dinnanzi all’idolo si lancia dall’alto sull’albero di bronzo i cui spini lo riducono in brandelli. Altri invece si scagliano con la testa contro una roccia al di sopra della quale scorre, sull’idolo nero, l’acqua della fonte; si sfracellano, gli sciagurati, sulla pietra e da quell’acqua passano direttamente al fuoco dell’inferno.

VIII. Ahmed, figlio di Alì, figlio di Monir, il capitano, nativo di Siraf, che fu anche uno tra gli illustri marinai che percorsero i mari acquisendo gloria e fama, mi disse che un rispettabile personaggio dell’India gli aveva fatto a Serendib il seguente racconto. Avendo una sua nave fatto naufragio, parte degli uomini che si erano salvati sulla scialuppa approdarono su un’isola prossima all’India. Là durarono ed essendone morti un gran numero alla fine rimasero in sette. Durante quel tempo avevano notato un immenso uccello che scendeva sull’isola allo scopo di cibarsi, poi, a sera, si levava. Verso dove non sapevano. Tanto la noia li divorava, tanto si vedevano impossibilitati a sfuggire alla morte che concepirono il seguente piano, che ciascuno di loro, uno dopo l’altro, si afferrasse alle zampe dell’uccello e si lasciasse trasportare. Infatti solo l’uccello poteva portarli via di là. Se li avesse fatti cadere nei pressi di un paese abitato le loro speranze sarebbero state esaudite; non vi era differenza se invece fossero morti.

Uno dei naufraghi si nascose dunque tra gli alberi e come sempre l’uccello venne a sfamarsi. Poco prima che si involasse, scivolando nella sua direzione l’uomo fu tanto abile da afferrargli le zampe e legarsi ad esse con scorze di fibra. L’uccello volò dunque portandolo e quello si teneva ben stretto, le gambe incrociate sulle sue zampe. Attraversato un braccio di mare, l’uccello giunse al tramonto su una montagna. Slegatosi dei lacci, mezzo morto di fatica, di stanchezza e di terrore, l’uomo si lasciò cadere a terra e là rimase immobile fino all’indomani, al levarsi del sole. Allora si alzò e guardatosi attorno vide un pastore. In lingua indiana gli chiese il nome del paese. Il pastore gli nominò una città dell’India e gli diede da bere del latte. Con pena egli arrivò a raggiungere la città.

Quanto agli altri sei naufraghi, l’uccello li trasportò in seguito allo stesso modo e tutti si ritrovarono infine riuniti. Da quella città riuscirono a raggiungere un porto dell’India dove poterono imbarcarsi ed essendo tornati in patria raccontarono la storia del loro naufragio.

Quanto alla distanza attraversata dall’uccello tra l’isola e la montagna dove erano caduti, fu valutata a più di duecento parasanghe.

IX. In fatto di animali giganteschi, Abu ‘l-Hasan Mohammed, figlio di Ahmed, figlio di Omar, di Siraf, mi raccontò di aver visto a Oman, nell’anno 300, un pesce che i flutti avevano gettato e abbandonato sulla spiaggia. Essendosene impadroniti, gli abitanti lo trascinarono a qualche distanza. L’emiro Ahmed, figlio di Hilal, venne a cavallo con le sue truppe in mezzo alla folla accorsa per vedere il mostro il quale era di tale grandezza che il cavaliere potè entrare a cavallo dalla mandibola e uscire dalla parte opposta. Avendolo misurato, si vide che superava in lunghezza duecento aune e in spessore, dal basso all’alto, cinquanta. A quanto riferito, l’olio che ricavarono dai suoi occhi si vendette per una somma di quindicimila dirham.

Il capitano della nave Ismailaweih mi disse che quel pesce abbonda nel mare di Zinjis e nell’oceano di Samarcanda, lo chiamano ual. Si diverte a far affondare le navi. Quando i naviganti lo incontrano cercano di spaventarlo con grida, tamburi e pezzi di legno percossi gli uni contro gli altri. Ogni volta che il pesce soffia acqua, si vede elevarsi una colonna simile a un faro, da lontano si direbbero vele di nave. Quando gioca con la coda e le pinne, si crede di vedere il velame di una scialuppa.

XIV. Ecco quanto mi fu raccontato dell’isola delle femmine dal nakhoda Abu’z –Zahr el-Barkhati, uno dei personaggi importanti di Siraf, il quale l’aveva saputo da una donna di quell’isola. Egli, secondo la religione dell’India, era stato adoratore del fuoco. La sua parola era molto ascoltata e volentieri gli si affidavano vuoi i propri beni vuoi i propri figli. Finì per abbracciare la religione dell’islam, fu musulmano buonissimo e compì il pellegrinaggio. Il nakhoda mi disse dunque che un uomo era partito su una grande nave che gli apparteneva portando una folla di mercanti provenienti da ogni dove. Giunti al mare di Malatu, erano in prossimità della Cina e già ne intravedevano la cima di qualche montagna, quando si levò in un battibaleno un vento tremendo che con tale violenza soffiava in direzione contraria alla nave che era impossibile opporsi, né possibile era governarla tanto i flutti erano agitati. Il vento trascinava nella direzione di Canope. Ora chiunque sia spinto in quel mare così da avere Canope al suo zenit, costui deve perdere ogni speranza di ritorno. Sarà infatti trascinato in una massa d’acqua che scorre verso mezzogiorno e via via che la nave avanzerà, i flutti, dietro di essa, dal nostro lato, si innalzeranno, mentre l’onda, davanti ad essa, dal lato opposto, si abbasserà. Allora, quale che sia il vento, violento o leggero, ogni ritorno sarà precluso; la corrente spinge infatti nell’immensità dell’Oceano.

Quando le genti della nave si avvidero che stavano avanzando verso Canope e la notte li ebbe invasi e si trovarono nelle tenebre profonde senza possibilità di padroneggiare la direzione, disperarono della loro salvezza. La forza delle onde li sollevava su fin nelle nubi, li spingeva giù fin negli abissi. Per tutta la notte rimasero in quella condizione, nella spessa nebbia e su una pece liquida e quando venne l’aurora neppure se ne accorsero a causa delle tenebre che li circondavano e della bruma che raggiungeva la nera superficie del mare e a causa della violenza del vento e della confusa perturbazione dell’atmosfera. In tale notte, così lunga e senza speranza di salvezza, esposti alla violenza della tempesta, nel mare ribollente, battuti da onde spaventose, sulla nave che scossa e gemente saltava, affondava, i passeggeri si fecero i loro addii, e ciascuno di essi invocò la potenza dell’oggetto delle sue invocazioni. Tra loro infatti si trovavano genti della Cina, dell’India, della Persia e delle Isole.

Poi si rassegnarono alla morte.

Due giorni e due notti trascorsero così senza che fosse possibile distinguere la notte dal giorno, quando, verso la metà della terza, videro l’orizzonte illuminato da un fuoco straordinario. Una terribile paura li assalì e rivolgendosi al capitano: “Non vedi, dissero, lo spaventoso fuoco che riempie l’orizzonte e verso cui siamo trascinati? Ecco che sta per circondarci ma noi preferiamo annegare piuttosto che bruciare vivi. In nome della divinità che tu adori, fai ribaltare la nave con le nostre persone nel seno di questi abissi, nel mezzo di queste tenebre in cui ciascuno di noi perirà senza vedere le sofferenze dei compagni. Fai così e di quanto ci capiterà sarai perdonato nel momento stesso. Non siamo forse già morti di mille e mille morti durante queste ultime notti e questi ultimi giorni? Non è allora forse meglio morire del tutto in un’unica volta?”.

Il capitano rispose: “Sappiate che i viaggiatori e i mercanti sono esposti a terribili pericoli, più terribili di quelli che in questo momento vi terrorizzano. E noi, membri della confraternita dei nocchieri, siamo tenuti ai nostri doveri; abbiamo fatto giuramento di mai lasciar andare una nave fin quando non sia giunto per essa il termine fatale. Noi, quando saliamo a bordo, leghiamo alla nave la nostra vita e il nostro destino: se si salva ci salviamo, se perisce, moriamo con essa. Abbiate pazienza, affidatevi alla volontà del Sovrano dei venti e del mare, che li cambi come vuole”.

Vedendo che il capitano si rifiutava ai loro desideri, si misero a singhiozzare, a gemere, a lamentarsi sulla loro sorte. Invano il capitano disse al banditore di trasmettere i suoi ordini all’equipaggio per le manovre che la situazione della nave richiedeva; il rumore del mare, il tumulto delle onde che si schiantavano, il muggito dei venti nelle vele e nei cordami, e i lamenti degli uomini impedivano all’equipaggio di sentire, così che rischiarono di affondare per la negligenza degli uomini e dell’equipaggio piuttosto che per effetto del mare e del vento.

Sulla nave si trovava un musulmano nativo di Cadice, in Spagna, il quale, nella notte della partenza, al momento dell’imbarco era scivolato a bordo nella calca degli uomini senza che il capitano se ne avvedesse, poi, per paura di essere ingiuriato e maltrattato nel caso si fosse mostrato, si era tenuto nascosto in un angolo appartato. Ma allorché vide la situazione del bastimento, i pericoli che correva e la condotta degli uomini che cospiravano con lo sconvolgimento dei flutti contro la loro stessa vita, non esitò più e qualsiasi cosa fosse avvenuta alla sua propria persona uscì dal nascondiglio e avanzò verso la gente della nave dicendo: “Che accade? Forse la nave fa acqua? Gli risposero: No. – Forse il timone si è rotto? – No. – Forse il mare vi invade? – No. – Cosa c’è dunque? – Davvero, dissero, tu parli come se non ti trovassi con noi su questa nave. Non vedi la terribile agitazione del mare e le onde e l’oscurità che ci circonda non lasciando scorgere né il sole né la luna né le stelle che guidino il nostro avanzare? Ecco che siamo entrati sotto Canope, esposti alla mercè dei venti e dei flutti. E cosa ancor più terribile è quel fuoco verso il quale corriamo e che già colma l’orizzonte. Preferiremmo morire annegati piuttosto che bruciati e abbiamo pregato il capitano di rovesciare la nave nel mare nel bel mezzo delle tenebre che ci nasconderanno gli uni agli altri, al fine di morire nell’acqua piuttosto che nel fuoco per non aggiungere alle nostre sofferenze quelle di vedere bruciare i nostri compagni”.

L’uomo allora disse: “Portatemi dal capitano”. Condotto dinnanzi a lui, lo salutò in lingua indiana. Il capitano, sorpreso di vedere lo sconosciuto, gli rese il saluto e gli chiese: “Chi dunque sei? Uno dei mercanti o delle genti del loro seguito? Non ti riconosciamo come uno di quelli imbarcati con noi”. L’uomo rispose: “Non faccio parte né dei mercanti né del loro seguito. – Chi dunque ti ha fatto imbarcare e quale è la tua mercanzia? riprese il capitano. – Sono stato io a mischiarmi alla folla al momento della partenza, e mi ero rifugiato in un angolo appartato della nave. – Come ti nutrivi? – Col piatto di riso al burro e la coppa riempita d’acqua per gli angeli di bordo che il marinaio della nave poneva ogni giorno nelle mie vicinanze. Tale era il mio nutrimento. Quanto alla mia mercanzia, è un otre di pasta di datteri”.

Tutto ciò sorprese non poco il capitano. E le genti della nave, distratte da questa avventura, posero tregua alle loro grida di terrore; l’equipaggio si dedicò ai suoi doveri; alla voce del banditore le vele e gli strumenti furono sistemati, il vascello fu nuovamente governato. “Capitano, disse l’uomo di Cadice, perché tutta questa gente piange e geme? – Eh! rispose il capo, non vedi quanto terribili sono per loro questo mare, il vento, le tenebre e ancor più questo fuoco che colma l’orizzonte e verso il quale la tempesta ci sospinge? Io stesso, che navigo in questi mari fin da bambino, fin da quando seguivo il padre mio che per tutta la vita li ha attraversati e mi lascio ora alle spalle il mio ottantesimo anno, mai ho sentito dire di qualcuno che avesse visto quanto noi vediamo o che ne avesse fatta menzione. – Rassicurati, disse lo straniero. Sarete salvi, per grazia di Dio. Quel che vedete non è che un’isola bordata e circondata da montagne su cui i flutti dell’Oceano si frangono. Ciò durante la notte produce l’effetto di un fuoco prodigioso che terrifica l’ignorante. Ma al sorgere del sole la visione scompare, se ne va nell’acqua. Quel fuoco si scorge dal paese di Spagna; vi passai una volta ed è questa la seconda”.

Alle parole dello straniero, la gioia si diffuse nella nave, le inquietudini si calmarono, il terrore svanì; mangiarono, bevvero. Ed ecco che il vento si placò, il mare divenne calmo e all’alba si avvicinarono all’isola. Essendo il cielo divenuto chiaro, tutti vollero sbarcare e si gettarono sulla sabbia, rotolandosi voluttuosamente sulla terra amata. Non un’anima rimase sulla nave.

Durante quei trasporti, d’improvviso dall’interno dell’isola arrivò una miriade di donne, tante che solo Dio avrebbe potuto contarle, le quali si avventarono sugli uomini, mille o più su ciascuno, trascinandoli verso le montagne e costringendoli a essere lo strumento del loro piacere. Una lotta senza posa si svolgeva tra di esse e la donna che prevaleva si prendeva l’uomo. E gli uomini morivano di sfinimento, uno dopo l’altro. Ma anche allorché uno moriva, le donne continuavano a gettarsi su di lui senza alcun turbamento per l’odore appestato del cadavere. Non sopravvisse che lo Spagnolo, che una donna aveva portato via soltanto per sé. Ella andava a visitarlo di notte, all’alba lo nascondeva nei pressi del mare, gli recava da mangiare. Infine il vento girò, soffiando in direzione del paese dell’India da cui la nave era partita. L’uomo prese allora la scialuppa chiamata felu e durante la notte la rifornì di acqua e di provviste. Intuiti i suoi piani, la donna lo condusse in un luogo dove, scostata la terra sovrastante, mise allo scoperto una miniera di polvere d’oro. Insieme ne caricarono la scialuppa fino a che poté reggerne, poi si imbarcarono entrambi e dopo dieci giorni di navigazione giunsero al porto da cui la nave proveniva. Là egli raccontò la sua avventura.

La donna rimase con lo spagnolo, imparò la sua lingua, si fece musulmana e gli dette numerosi figli. Interrogata sull’isola e sulle donne che là vivevano senza uomini, così parlò: “Veniamo da un paese dove si trovano città grandissime che circondano l’isola, tre giorni e tre notti di navigazione necessitano per raggiunger le più vicine. Gli abitanti del paese, re e sudditi, adorano tutti quel fuoco che di notte brilla nell’isola che chiamano la Casa del Sole dal momento che l’astro sorge dal suo lato orientale e tramonta da quello occidentale.

Secondo quanto essi credono, nell’isola l’astro passa la notte. Il fuoco notturno all’alba si spegne, svanisce e subito il sole si leva: “Eccolo! Eccolo!”, dicono e lo adorano, prosternandosi per ogni dove e rivolgendogli le loro preghiere. La stessa cosa fanno quando il sole tramonta e appare il fuoco.

“Bisogna sapere che, per volere di Dio, le donne in quel paese generano la prima volta un maschio, la seconda due femmine, e continuano così, alternando, per tutto il resto della loro vita. Avvenne dunque che essendo gli uomini rari nel nostro paese, le donne, più numerose, vollero dominarli. Allora gli uomini equipaggiarono le navi, vi imbarcarono migliaia di donne e andarono a gettarle su quell’isola, dicendo al Sole, loro Dio: “È a te che appartiene di diritto ciò che hai creato; quanto a noi, non abbiamo su di esse più alcun potere”.

“Così le donne furono abbandonate e morirono una dopo l’altra. Nessun uomo era passato di là prima del vostro arrivo, nessuno vi aveva mai approdato, perché la nostra isola è situata nel vasto mare, sotto Canope; e nessun viaggiatore può recarvisi e ripartire; nessuno osa abbandonare la riva e la terra ferma, temendo di essere inghiottito dall’Oceano. Così volle l’Onnipotente. Sia benedetto Iddio, il più perfetto dei creatori”.

XV. Il capitano Abu-Zahr el-Barkhati mi raccontò quanto segue avendolo appreso da Ibn-Enshartu, suo zio materno. Il padre di questo zio raccontava: “Partimmo su una grande nave che mi apparteneva alla volta dell’isola di Fansur. Il vento ci sospinse verso una insenatura dove restammo trentatre giorni in una calma piatta, senza un soffio di vento, tranquilli sulla superficie del mare; e le nostre sonde non raggiungevano il fondo a mille braccia di profondità. Ma una corrente ci trascinò senza che ce ne avvedessimo spingendoci in mezzo alle isole. Su una approdammo. Lungo la riva un gruppo di donne nuotavano, si tuffavano, giocavano. Facemmo segni di amicizia, dirigendoci verso di esse, ma al nostro avvicinarci fuggirono verso l’interno. Ben presto vennero verso di noi degli isolani, uomini e donne, assai intelligenti, all’apparenza, salvo che la loro lingua ci era ignota. Ci esprimevamo dunque per segni ed essi ci rispondevano allo stesso modo. Li capivamo ed essi ci capivano: “Avete alimenti da venderci? – Si.” E ci portarono in abbondanza riso, polli, pecore, miele, burro, frutti e altri altre cibarie. Li pagammo con ferro, rame, kohl, perle, vestiti. Facemmo ancora segno: “Avete mercanzie? – Non abbiamo che schiavi. – Molto bene. Portateli”. Ed essi ci presentarono gli schiavi più belli che avessimo mai visto nella nostra vita, e i più allegri; cantavano, giocavano, folleggiavano, scherzavano tra loro. Avevano il corpo paffuto e dolce da toccare come crema; così leggeri, così vivaci che sembrava fossero pronti ogni istante ad involarsi. Soltanto, avevano la testa piccola e sotto i fianchi si vedevano delle sorte di ali o pinne come quelle della tartaruga. “Che cos’è? chiedemmo agli isolani. – Non vi preoccupate, risposero ridendo. Tutta la gente dell’isola è così fatta”. E mostrarono il cielo per significare: “Dio ci ha creato con questa conformazione”. Senza più preoccuparci dicemmo: “Un buon affare!”. E giudicando che questi schiavi erano ottima cosa, ne comprammo ciascuno secondo le nostre possibilità. La nave fu svuotata delle mercanzie e riempita di schiavi e di provviste. Ne avevamo appena acquistati alcuni che ce ne furono condotti di ancor più belli, così che il bastimento si trovò ad essere pieno di creature tali che gli occhi non hanno mai ammirato nulla di più dilettevole e di più grazioso. E se la faccenda andava bene, c’era di che arricchirci, noi e i nostri pronipoti.

Arrivò il momento di partire, il vento si levò dalle isole verso il nostro paese. Gli isolani ci accompagnarono e dissero: “Tornerete più in là, se Dio vuole!” Era anche nostro desiderio e quello del nostro capitano, ma da solo e con la nave libera da mercanzie. Passò infatti la notte con i suoi uomini a studiare le stelle, a individuare il luogo dalle costellazioni, a orientarsi per fissare nella sua memoria il cammino dell’andata e del ritorno.

Eravamo tutti rapiti, penetrati dalla più viva gioia. Salpammo appena fu giorno, ci allontanammo dall’isola con un vento favorevole. Quando quella fu scomparsa dalla nostra vista, ecco che molti dei nostri schiavi cominciarono a lamentarsi con lamenti che ci disturbavano. Ma altri schiavi, andando da loro: “Perché gemere? dissero. Andiamo! Divertiamoci, danziamo, cantiamo”. E tutta la compagnia si mise a danzare, a cantare ridendo. Questo ci fece piacere. “Ecco, dicemmo, ciò che vale più dei gemiti”. Poi, senza più pensare ad essi, ci mettemmo ciascuno alle sue faccende. Approfittando della nostra disattenzione, gli schiavi scelsero il momento propizio e con un balzo si slanciarono fuori bordo come un volo di cavallette. La nave, spinta dauna forte brezza, filava via con la rapidità del lampo su flutti simili a montagne; i fuggitivi erano in mare e, prima ancora che ci rendessimo conto della loro fuga, già lontani da noi una parasanga, li sentivamo ridere, cantare, battere le mani. Capimmo che si sentivano forti e in condizione di lottare contro i marosi e non potendo tornare indietro perdemmo ogni speranza di riprenderli”.

XX. Qualcuno che aveva viaggiato nello Zeila e nel paese degli Abissini mi ha detto che nel mare di Habach si trova un pesce che ha le parvenze dei figli di Adamo, il corpo, le mani, i piedi. I pescatori che se ne vanno distanti, gli infelici che passano la vita nelle regioni inesplorate, su lidi deserti, tra le isole e le montagne in cui mai incontrano anima viva, scoprono a volte questa specie di pesce a volto umano. Essi si accoppiano alle femmine. Di là nascono esseri che somigliano all’uomo, che vivono nell’acqua e all’aria. Forse questi pesci a figura umana provengono originariamente dall’unione dell’uomo con qualche specie di pesce, unione che li avrebbe prodotti; accoppiamenti simili continuarono in seguito nel corso dei secoli. Cosi l’uomo unendosi alla pantera, alla iena e ad altri animali terrestri, ha dato vita alla scimmia, al nesnas e ad altri esseri che ad esso somigliano. Allo stesso modo l’unione di maiali con bufali ha prodotto l’elefante, quella dei cani con le capre il cinghiale, quella dell’asino con la giumenta il mulo. Se volessimo enumerare tutti i prodotti di queste sorte di accoppiamenti, vi sarebbe di che stupire il lettore, ma ciò ci porterebbe lontano dal nostro speciale argomento, le meraviglie dell’India.

XXIII. Tra le cose straordinarie del mare di Fars qualche volta di notte quando le onde sono agitate e si frangono tra loro si vedono i flutti scintillare e il navigatore potrebbe giurare che avanza su un mare di fuoco.

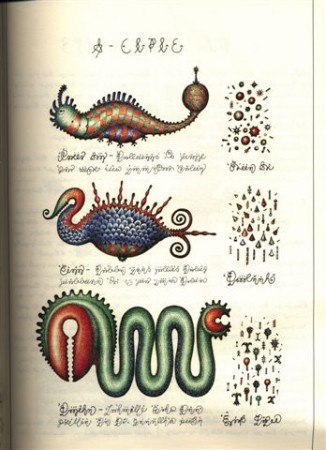

XXIV. Vi sono anche, si dice, nel mare, mostruosi serpenti, enormi, chiamati tannin. Nel mezzo dell’inverno, quando le nuvole sfiorano la superficie dell’acqua, questo tannin, infastidito dal calore del mare, esce dai flutti e entra nella nube; perché in questa stagione l’acqua del mare è calda come in un caldaio. Preso dal freddo della nube, il serpente vi resta imprigionato; e poiché arrivano i venti a soffiare raso acqua, la nube sale portando con sé il tannin. Ispessendosi, viaggia da un punto all’altro dell’orizzonte, ma una volta che ha sparso tutta l’acqua che conteneva e non è più che un leggero vapore come gli atomi di polvere che il vento diffonde e disperde, allora il tannin, non sostenuto più da niente, cade a volte sulla terra a volte nell’acqua. Se Dio vuole male a una popolazione, fa cadere il tannin nella regione che abita. Il mostro divora allora i cammelli, i cavalli, le vacche, le pecore e vi resta fino a quando non trova più nulla da mangiare o fino a quando muore, o fino a quando Dio libera da esso.

Marinai, viaggiatori, mercanti, capitani mi hanno raccontato di averlo visto più di una volta passare sulle loro teste, nero, allungato nelle nubi, che scendeva negli strati inferiori quando le nubi si allentavano, e a volte allora lasciando pendere nell’aria l’estremità della coda. Ma ravvoltolandosi nella nube e sparendo ai loro sguardi non appena sentiva il fresco. Sia benedetto Iddio, il più perfetto dei creatori!

Scelta di passi e traduzione dal francese del Livre des merveilles de l’Inde, edizione francese del Kitab al-‘aja’ib al-Hind del capitano Bozorg, figlio di Shahriyar di Ramhormoz, a cura di di L. Marcel Devic, Leide-E.J.Brill, 1883-1886. Dell’autore, Bozorg, figlio di Shariyar al-Rahmurmuzi, conosciamo soltanto il nome. Il toponimico del padre, Rahmurmuzi, lo collegherebbe alla Persia, e più esattamente alla città di Rahmurmuz nel Khuzistan. Il testo, costituito di 134 racconti di marinai riguardanti la Cina, l’Insulindia, l’Oceano Indiano con le sue isole, l’Africa Orientale, che risale all’incirca al 900 d.C., raccoglie notizie geografiche e storie fantastiche che circolavano tra chi navigava in quei mari a quei tempi. (B. F.)

Il tappeto - Barbara Fiore

Il tappeto - Barbara Fiore Viaggio a Timbuctù /2 - Barbara Fiore

Viaggio a Timbuctù /2 - Barbara Fiore Giocattoli - Barbara Fiore

Giocattoli - Barbara Fiore Viaggio a Timbuctù /4 - Barbara Fiore

Viaggio a Timbuctù /4 - Barbara Fiore Divinazioni dogon

Divinazioni dogon «Avrei preferenza di no». Quello che Gianni Celati ha ancora da dirci

«Avrei preferenza di no». Quello che Gianni Celati ha ancora da dirci Viaggiare. Tre frammenti

Viaggiare. Tre frammenti