ENRICO DE VIVO: Il tuo Frontiere erranti (Effigie, 2025) riporta come sottotitolo: Autoritratto di un erede senza eredi. Sembra una provocazione, ma io credo che il riferimento sia soprattutto alla grande tradizione saggistica occidentale (quella di Montaigne, per intenderci) che ormai non trova quasi più terreno fertile né interpreti all’altezza. Come ci si sente a vivere in una tale condizione di erede senza eredi?

MASSIMO RIZZANTE: Il sottotitolo del libro si può dividere in due parti: c’è l’autoritratto e c’è l’erede senza eredi. Quanto al primo, nel breve prologo al mio saggio su Pasolini ho scritto: “Molto più di un insegnante credo di essere uno scrittore e perciò la critica per me è sempre stata una forma di autobiografia. Non posso immaginare di scrivere su un autore che, in un modo o in un altro, non abbia incrociato il mio cammino e non abbia lasciato in me tracce profonde. In questo senso, se mai la mia critica sarà in grado di esprimere qualcosa di originale, ciò sarà sempre proporzionale all’intensità del trauma estetico e conoscitivo prodotto dai miei incontri reali o immaginari”. Quanto al secondo, la faccenda è più complessa. Storicamente stiamo vivendo da almeno tre o quattro decenni un progressivo allontanamento dal passato. Anzi, a mio modo di vedere, c’è stata una vera e propria rottura con la tradizione. Tu mi dirai: è dall’epoca del Romanticismo che l’Occidente va avanti di rottura in rottura con la tradizione. Sì, ma fino agli anni Ottanta del secolo scorso, tali rotture producevano piccoli o grandi rinascimenti, producevano scintille proprio perché il presente entrava in frizione con il passato. Da un po’ abbiamo smesso di essere in guerra con ciò che è stato, abbiamo smesso di partire alla conquista della tradizione. Come se tutto ciò che è stato non fosse più grado di dirci qualcosa su ciò che siamo. Come se nulla di ciò che è stato fosse più in grado di rigenerarci. Come se non fossimo più in grado di sentire la chiamata dei morti all’eredità. Come se i loro testamenti non ci dicessero più nulla. Tuttavia, c’è un’altra questione, forse più profonda. Accettare la chiamata all’eredità, farsi eredi del testamento di un defunto, comporta farsi carico dei suoi beni, ma anche dei suoi debiti. Significa prendersi la responsabilità di succedergli in tutto. Chi è chiamato all’eredità di un defunto deve in qualche modo caricarsi della sua storia e della sua opera, sostituirsi a lui. Ora, in giro non c’è quasi più nessuno che desidera mettersi sulle spalle questo fardello. Perché? Perché l’uomo, grazie al management tecnologico che con la sua illimitata aspirazione alla facilità corrode ogni sfida, ogni ardore, ogni volontà di confrontarci con la grandezza, è sempre meno incline a lottare contro la sua immaturità. L’uomo è sempre immaturo, direbbe Gombrowicz, ma è sempre anche in lotta contro questa immaturità. Se il conflitto viene meno, ciò che resta è un pianeta popolato da eterni adolescenti, dimentichi di ogni passato e saccenti del loro solo presente.

ENRICO DE VIVO: Curriculum vitae, il testo che apre il volume e che presentiamo qui su “Zibaldoni” insieme a questo piccolo dialogo, mi sembra impostato sulla dialettica tra poesia e prosa, che diventano quasi un ossimoro nella definizione kunderiana che hai fatto tua di “poesia antilirica”. Poesia e prosa sono insomma distinzioni solo scolastiche?

MASSIMO RIZZANTE: Ciò che ho voluto mettere in luce è che se esiste, come afferma Kundera, una poesia della prosa romanzesca, forse potrebbe esistere una prosa romanzesca della poesia. Come il poeta del romanzo non è affascinato dal suo io e da un atteggiamento lirico che desidera fondersi con ciò che lo circonda, ma dalla molteplicità dei suoi io possibili (“ego sperimentali”, li chiama Kundera), dagli eventi storici e dagli episodi della vita quotidiana, così il poeta si fa un po’ romanziere nella misura in cui, utilizzando lo stesso atteggiamento antilirico, non rinuncia a osservare e a comprendere il mondo. Forse non sono tanto distante da quella che Goethe chiamava “poesia di circostanza”.

Detto questo, non credo né alla prosa poetica né alla poesia che, disertando completamente il verso, la rima e la musicalità si confonde con la prosa. Pensa a quante parole non sarebbero mai state scritte dai poeti se costoro, per uso, convenzione, assonanza o slancio inventivo, non avessero adottato la rima. Quante quartine avrebbe scritto Brodskij? E Auden? Il mio amico poeta e traduttore Paolo Febbraro ha scritto di recente che la “rima è l’anello nuziale delle parole”. Octavio Paz scriveva una cosa del genere quando definiva l’organismo poetico una coesistenza di parole che si amano. Non credo, poi, che la metafora poetica abbia lo stesso tenore di quella prosaica. Questo l’ho capito leggendo Kafka. E poi tutti gli altri grandi romanzieri del XX secolo. Il romanziere sceglie le sue metafore – di solito con una certa parsimonia – per andare a fondo di una situazione, di un gesto, di un pensiero di ciascuno dei suoi personaggi. Il poeta, anche il poeta che si nutre della prosa della vita, che tiene conto dell’influenza dell’imprevedibile, dell’immotivato, del caso, che è ancora in grado di abbracciare i tempi lunghi della tradizione, che non è schiavo del Progresso e perciò non si presenta tremante davanti al giudizio della Storia, insomma anche il poeta antilirico così come lo intendo, usa l’immaginazione per cogliere ciò che, sin dai tempi di Omero, si è soliti chiamare “meraviglioso” (il θαυμάζειν di Omero è più vicino al “miracoloso” che al “meraviglioso”). Si tratta di qualcosa di così profondamente incastonato nella realtà che solo attraverso una metafora, cioè un’immagine capace di far coesistere territori visivi, sonori e semantici diversi, il poeta riesce, con un colpo di piccone ben assestato sulla dura roccia delle abitudini percettive, a cogliere l’essenza della realtà, ovvero il suo farsi, o, per dirla con Aristotele, la sua energheia. Qui vale ciò che ho scritto sulla seconda volta dell’immaginazione. Se desideriamo solo stare al mondo, non abbiamo bisogno dell’arte. Se invece desideriamo vederlo il mondo, osservarlo più da vicino, allora l’arte può venirci in aiuto. L’immaginazione è la nostra seconda volta che, a differenza della prima volta della vita, ha bisogno di tempo, riti e artifici. E poi c’è un’altra cosa. Al centro del romanzo c’è sempre la figura umana rappresentata nelle più varie situazioni esistenziali. Anche quando un personaggio romanzesco si trasforma in un insetto (Kafka), una cagnolina (Gogol’) o un gatto (Sōseki), le forme della loro esistenza restano umane. La realtà romanzesca è esistenziale, mentre la realtà poetica può spingersi oltre i confini dell’esistenza umana e prendere in considerazione ogni forma di vita, ogni essere vivente.

ENRICO DE VIVO: Nella prima frase del tuo libro citi Urbino, la città dove ci siamo incrociati a vent’anni, ma senza conoscerci di persona. Io ho un ricordo di Urbino vivissimo, vi ho incontrato la mia modesta e appassionata vocazione letteraria. Che cosa ha (ancora) a che fare Urbino e il suo clima culturale di allora con i tuoi studi attuali? Perché mi pare che anche tu a Urbino, nella “stanza del drago”, avessi intravisto qualcosa che ancora oggi continua a parlarti…

MASSIMO RIZZANTE: Di quell’epoca non è rimasto praticamente nulla, se non la mia “stanza del drago”, dove ho ricominciato a scrivere versi, dopo un inizio precocissimo e un lungo silenzio. Perciò ogni volta che mi trasformo in facitore di versi – quelle rare volte che succede – ritorno nella “stanza del drago”. Non è cambiato nulla. La stanza è uguale. Io sono cambiato, ma restando sempre, come ho scritto, paradossalmente un uomo prosaico che custodisce il suo segreto poetico.

Un altro paradosso, che è un destino: a Urbino, come ricordi, a quell’epoca non era difficile incontrare per strada grandi studiosi, poeti e scrittori italiani. Tuttavia i miei incontri più importanti sono stati con alcuni scrittori e critici dell’Europa centrale venuti nella città di Raffaello per un breve soggiorno. Polacchi, ungheresi, cechi… Da loro ho sentito per la prima volta parlare di Hrabal, di Kundera, di Kosztolányi, di Gombrowicz…

ENRICO DE VIVO: Il filo che dipani nei tuoi saggi, molti dei quali scritti e riscritti negli ultimi vent’anni, attraversa le letterature di tutto il mondo: perché la letteratura è una e il mondo è uno e la lingua è una, anche se con molteplici forme e aspetti, come già suggeriva Dante. La “pantera” letteraria va inseguita ovunque si manifesti il suo odore, e tu sei stato veramente un grande cacciatore da questo punto di vista, incrociando e incontrando scrittori dei quali spesso a queste latitudini italiche mai si è sentito parlare. Nel tuo libro parli spesso del nostro ambiente letterario e dei suoi mali o limiti…

MASSIMO RIZZANTE: Sì, penso che la letteratura sia una. E che anche la critica sia una e indivisibile.

Al pari del mio amato Danilo Kiš, detesto la letteratura che si vuole minoritaria. Non importa di quale minoranza: politica, etnica, sessuale. La letteratura è buona o cattiva. Non tutti gli ebrei hanno scritto romanzi all’altezza di I. B. Singer. Né tutti gli omosessuali se ne sono stati stesi su un letto per anni a scrivere la Ricerca del tempo perduto. Orwell scriveva spinto da ragioni politiche. E infatti i suoi romanzi, a differenza dei suoi saggi, risultano intrisi di una certa paccottiglia ideologica. Il punto è che l’arte, appena viene in contatto con la politica, si trasforma in un mucchio di idee. E la letteratura si fa con le parole, non con i concetti. Con buona pace di coloro che credono all’esistenza di romanzi filosofici o romanzi-saggi, come li chiamano. Detto ciò, penso che la nozione goethiana di Weltliteratur non abbia una data di scadenza. Dobbiamo semplicemente adeguarla ai nostri tempi. Per farlo bisogna essere in grado di collocare le opere letterarie in un contesto sovranazionale che, naturalmente, non è più quello di Goethe, ma il nostro, dove molte tradizioni che due secoli fa non erano emerse, fanno ormai parte della nostra storia e della nostra geografia. Una volta ho detto che oggi non si può essere uno scrittore davvero europeo senza aver esplorato la letteratura latinoamericana. Non è un paradosso, ma un semplice dato di fatto. Che cosa sarebbe il romanzo della seconda metà del XX secolo senza quella ricchissima costellazione di autori che da García Márquez a Bolaño ha ridisegnato il nostro zodiaco artistico? La storia del romanzo è sovranazionale, così come lo è la storia della critica. Non è una questione di influenze o di “intertestualità”. Negli ultimi decenni la critica ha speso molto tempo a denigrare l’originalità di un’opera riducendola a una sorta di plagio o di copia di altre opere. Tuttavia, poeti e romanzieri hanno sempre cercato altrove, nel tempo e nello spazio. Spesso hanno sentito affinità più grandi con creatori che non appartenevano alla loro lingua, ma che li aiutavano a scoprire i territori meno esplorati della loro tradizione: Baudelaire che legge Poe; Seféris che legge Eliot; Fuentes che legge Broch; Ōe che legge Rabelais, Rushdie che legge Machado de Assis… C’è una frase di Remy de Gourmont che mi piace ripetere e che suona così: “Ogni volta che vedete un movimento in una letteratura, cercate al di fuori di quella letteratura la forza che lo anima”. Non esiste una letteratura allo stato puro… Come diceva Juan Goytisolo, la letteratura non è mai vergine, è sempre ibrida…

Ciò dovrebbe portarci, ad esempio, a pensare la storia del romanzo moderno non come un’accumulazione di differenti storie nazionali del romanzo, ma come una storia unica, che da Rabelais e dall’Europa conquista nei secoli tutti i continenti, dall’America del Nord a quella del Sud, fino ai Caraibi, per poi approdare in Asia e in Africa: una storia del romanzo mondiale: Weltliteratur.

Quanto all’ambiente italiano… Il mio problema con l’ambiente italiano… Forse l’ambiente italiano è troppo italiano! E sì che si traduce di tutto… Eppure il nostro osservatorio sul mondo mi sembra possedere un raggio limitato… Dipende dal fatto che siamo in un periodo di vacche magre? Un periodo che dura da circe tre decenni? I nostri scrittori sono troppo succubi della letteratura americana? Ma poi di quale? Eppure viaggiano, sono sempre in movimento, in tournée… Molti di loro surfano sulla cresta delle mode… La sanno lunga un po’ su tutto, usano con una certa disinvoltura i nuovi gerghi della doxa critica… Si occupano di serie televisive e poi vanno in televisione e parlano come i politici. Postano sui loro blog le ultime cartelle cliniche. Davvero la loro salute interessa a qualcuno? Sì, almeno secondo gli uomini e le donne di marketing delle loro case editrici. Continuano a cianciare sul realismo come ai tempi dei loro padrini. Si invitano a vicenda alle loro scuole di scrittura. Devono campare… Bisogna capirli, non hanno un lavoro. Partecipano alle feste parrocchiali e a quelle dei grandi giornali, parrocchie ben più prestigiose. Non hanno tempo di essere curiosi di quello che succede altrove. In Messico, ad esempio. Nel subcontinente indiano. Mah, quel che mi sembra evidente è che quasi nessuno tiene conto che oggi né la lingua né l’immaginazione di un artista possono essere rinchiuse all’interno di un solo paese.

ENRICO DE VIVO: Il modo in cui intrecci lettere agli autori, riflessioni, dialoghi, racconti reali o realistici, autobiografia in generale mette in luce a mio avviso la natura più profonda del saggio: intreccio di corpo e mente, scavo intellettuale e interiore attraverso la carne. Quanto pesa il fatto che molti autori che hai studiato li hai conosciuti anche di persona?

MASSIMO RIZZANTE: Riprendo, per risponderti, qualcosa che ho detto già diverse volte. Baudelaire, mettendo il proprio “cuore a nudo” – dopo trecento anni riprende lo stesso gesto di Montaigne – ha affermato che “quanto più la critica è personale tanto più è universale”.

C’è da aggiungere altro? Solo questo: chiederci se vogliamo essere ancora figli di quella modernità che da Montaigne giunge come una scarica elettrica fino a Baudelaire e da Baudelaire fino a noi.

E poi, forse questo: la sopravvivenza delle opere d’arte dipende dalla nostra capacità di non spezzare il legame famigliare, perfino organico, che ci lega a loro. Se rinunciamo a pensare in modo libero e saggistico il senso, la qualità e la novità formale delle opere (di quelle presenti come di quelle passate), queste precipiteranno ben presto al rango di décor, di ornamento, destinato a documentare un’epoca storica, ma non a rivelarla.

ENRICO DE VIVO: Trascrivo alcune parole di Cyril Connolly che si trovano in apertura del tuo libro. Più che a una speranza assomigliano a un destino: “Ma, al di là di tutto, dobbiamo continuare a fare ciò che amiamo, come se le illusioni dell’umanesimo fossero reali e la realtà del nichilismo si rivelasse un incubo”. Sento la voce di Leopardi…

MASSIMO RIZZANTE: Il saggio più “umanista” presente nel mio libro è quello che ho scritto quando traducevo Lewis Mumford. Non so se Leopardi sarebbe d’accordo con quanto qui riporto. Di certo, per lui, come per Mumford, la conoscenza fantastica, la capacità di ricordare e di inventare il mondo, è stata la porta della nostra specie.

“Il vero abisso nichilistico ha preso avvio con la Prima guerra mondiale. E, se stiamo alle profezie di Nietzsche, durerà almeno due secoli. Ciò significa che siamo in mezzo al guado. Siamo al centro del cavo teso tra la bestia e la macchina, con in più una sola certezza – una certezza che è la più grande eredità che ci ha lasciato il XX secolo: che la frontiera tra l’una e l’altra è instabile. Di più. L’umano, infatti, non è qualcosa che si può definire una volta per tutte. Sta all’uomo di ogni epoca storica decidere che cos’è umano e che cosa no, che cosa lo differenzia dall’animale e, oggi, dalla macchina. L’uomo non è l’animale più nobile del pianeta perché si è emancipato dalla sua animalità. Divenire umani è un’arte segreta: è una conquista faticosa, un compito infinito. L’uomo, in qualsiasi momento, può trasformarsi in un macaco che si fotografa. E, oggi, anche in un “soggetto digitale”. Quel che importa è non dimenticare che siamo corpi e menti naturali e che viviamo all’ombra dei nostri sensi, lottando con i fantasmi delle cose. Dobbiamo essere consapevoli della nostra instabilità, della nostra cecità, della nostra ignoranza. Del resto, che cos’è la cultura, ci direbbe Lewis Mumford, “se non una potente messinscena attraverso cui l’uomo cerca di rafforzarsi nella sua illusione originaria di non essere, in fondo, un semplice animale”?

ENRICO DE VIVO: In che rapporto si trova questo libro con gli altri tuoi precedenti? È un punto d’arrivo o una partenza? Impossibile non ripensare ad esempio a Non siamo gli ultimi, che Frontiere erranti echeggia in qualche modo riferendosi alla questione dell’eredità culturale e alla scomparsa di un modo non banale e non giornalistico di intendere la tradizione.

MASSIMO RIZZANTE: Oggi, ti direi che non ho altro da scrivere. Credo di aver ripetuto a sufficienza, sebbene con molte variazioni, i temi che sin da Non siamo gli ultimi mi appartengono. Ho cercato di farlo sempre con un certo humor che, come sai, significa “umido”. Ho letto che Heinrich Böll raccomandava uno stile che si conformasse all’occhio umano che normalmente non è né secco, né bagnato, ma umido, umoroso: né cinicamente secco, né sentimentalmente bagnato. O, se vuoi, tenendo conto di ciò che Ōe Kenzaburō mi disse nel corso del nostro dialogo, ormai più di vent’anni fa: “L’uomo che rivolge uno sguardo troppo lucido sulle prospettive di una situazione estrema non ha altra via di scampo che la disperazione. Soltanto colui che, grazie a una visione smussata, considera tale situazione unicamente come uno degli aspetti della vita quotidiana, è in grado di lottare contro di essa”. Oe si definiva un “umanista combattente”, come il suo maestro Watanabe Kazuo, traduttore di Rabelais, che gli ripeteva spesso: “Siamo condannati a scomparire, certo, ma scompariremo resistendo!”. Ecco, oltre alla “visione smussata” che ci permette senza disperare di far fronte a una situazione estrema, ho cercato di fare posto anche a quella cecità che consente agli individui di restare in contatto con il mistero dell’universo. Insomma, non è che scrivendo si accumulano certezze. Il mestiere, la pratica porta alla rovina, portano a pensare che l’esperienza vinca sull’inesperienza, mentre è vero esattamente il contrario. Quando si scrive, immaturità e maturità lottano a mani nude. E la costante è una sorta di panico, di vulnerabilità assoluta, quella che devono provare certi animaletti di fronte a una specie superiore.

ENRICO DE VIVO: L’anno scorso è uscito un libro che mi sembra molto interessante, Saggisti italiani del Novecento, una corposa antologia curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. L’hai letto? Che cosa ne pensi, anche in relazione alle tue Frontiere erranti e al tuo modo di intendere il saggio?

MASSIMO RIZZANTE: Ho visto il libro. Ma non l’ho veramente letto. Al di là delle scelte dei curatori, era un libro che mancava nel nostro panorama. Potrà essere molto utile ai nostri studenti, i quali scopriranno che oltre a una lunga e ricca tradizione poetica e una meno lunga e meno ricca tradizione romanzesca, esiste in Italia, soprattutto nel XX secolo, una discreta tradizione saggistica.

Mi chiedi come intendo io il saggio? Per me è un’arte, come il romanzo, come la poesia, come il cinema, come la traduzione… Un’arte moderna, che ha un luogo e una data di nascita: a Bordeaux, nel 1580, escono gli Essais di Montaigne. Montaigne, per la prima volta, si prende cura di trascrivere quel che gli passa per la testa e di compararlo con le sue letture. Montaigne è il primo per cui “pensare è comparare”! Il commento scolastico escludeva la riflessione individuale e non osava mettere insieme cose apparentemente incompatibili o che non provenivano da fonti sacre o considerate tali. Sin dai suoi esordi, perciò, il saggio innesta l’arbitrario e il gioco e fa del commento all’opera un’arte impura. O, se vuoi, demistifica la purezza e l’atemporalità presunte del commentatore, mette a nudo, una volta per sempre, lo statuto ontologico del commentatore come quello di un essere finito, storicamente determinato e situato in un preciso luogo del mondo. Non ti sembra qualcosa di enorme? L’arte del saggio scopre che nessuna scienza, sia essa teologica, esatta, o come si dice da un po’, in modo paradossale, “umana”, può escludere l’esperienza concreta di colui che conosce. Il saggio non sceglie né la verità di Dio, ne la verità di Cartesio, né la verità di Galileo. In nome di che cosa? Dello stile? Ma che cos’è lo stile? Ti dico cosa non è: non è la lingua. Piuttosto è composizione: la libertà artistica di mettere insieme cose apparentemente incompatibili per creare una struttura unitaria. Solo attraverso un’arte calibrata della composizione la prosa diventa inseparabile dal pensiero e può dunque dare vita a uno stile. Stile: inseparabilità tra la forma e il pensiero grazie alla composizione (in questo senso il suo statuto ontologico è assai prossimo a quello del romanzo). Di solito il saggio parte da qualcosa d’altro: descrive e riflette. A mio modo di vedere, tale riflessione dovrebbe essere in grado di utilizzare molti registri: il ricordo autobiografico, la citazione, l’apologo, la lettera, l’episodio di vita quotidiana, la polemica, etc. Anzi, da un certo punto di vista deve utilizzarli se desidera andare in fondo alla complessità sentimentale e razionale di un’opera. E li deve utilizzare seguendo le regole pratiche della composizione che è sempre fatta di vuoti e di pieni, di pesi ed equilibri che si compensano, di ritmi e di tempi diversi, di paragrafi lunghi e brevi. Tutto ciò, naturalmente, non ha nulla a che vedere né con l’impressionismo critico, né con un’applicazione sistematica della teoria.

ENRICO DE VIVO: Nel tuo libro fai spesso riferimento alle riviste letterarie (con alcune delle quali ancora collabori: L’Atelier du roman e Letras Libres), anche a quelle online, sulle quali – soprattutto negli anni zero di questo secolo – sei stato attivo e combattivo. L’epoca delle riviste letterarie online è stata, col senno di poi, un’epoca forse aurea rispetto a quella attuale. “Aurea” dico in relazione alle “illusioni” di cui parlavamo sopra con Connelly: che cosa rimane o rimarrà delle riviste letterarie nell’epoca in cui non ci resta che razionalizzare le “illusioni dell’umanesimo”?

MASSIMO RIZZANTE: Le riviste letterarie, lo sappiamo, sono alle nostre spalle. Con qualche eccezione. In Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti non sono completamente scomparse. E non sono scomparse soprattutto in America Latina e in Giappone. E neppure a Taiwan. Convivono con le riviste online. Nei casi migliori escono nelle due edizioni, cartacea e digitale. Forse in Italia non è così. Non so. Quel che so è che la rivista è sempre stata un incontro di persone fisiche, anche molto diverse tra loro, ma con un sentire comune. Ora, se manca l’incontro fisico, non si sarà mai in grado di dare i contorni a un sentire comune, che di solito si riconosce nel possedere quello che Hemingway chiamava shit detector, una sorta di antenna per le stronzate. Senza contare che il “sentire” artistico oggi è censurato. Non c’è irriverenza, non c’è ironia, non c’è humor, non c’è nessuno spirito rabelaisiano in giro. Viviamo in un mondo di anoressici esistenziali alla ricerca continua di emozioni. Ma il sentire artistico non ha nulla a che vedere con l’emozione. Seferis, molto tempo fa, osservando un folto gruppo di turisti che fotografavano il Partenone, coniò la parola “acrisia”, ovvero “commozione non estetica”. Si chiedeva: com’è possibile che gente che non comprende nulla di arte contemporanea resti a bocca aperta davanti a un monumento antico? Ecco, ho come la sensazione che l’uomo che fotografa il Partenone non sia poi così diverso da quello che entra ed esce da Internet dopo aver letto qualche articolo. Siamo tutti turisti del sapere!

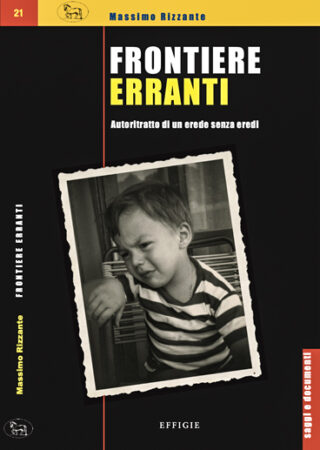

ENRICO DE VIVO: Sulla copertina di Frontiere erranti si vede un bambino accigliato e querulo su una sedia cordata da bar anni Sessanta. L’impressione è che non si stia lamentando per qualcosa che desidera: la sua postura sembra suggerire piuttosto che vuole andar via, che sta protestando per qualcosa che non vuole. Tu che cosa ci vedi?

MASSIMO RIZZANTE: La tua descrizione la trovo davvero azzeccata. Non saprei che cosa aggiungere. Forse un certo disgusto non tanto nei confronti degli altri, ma per essere a questo mondo. Come se questo mondo non gli appartenesse del tutto. Come se fosse capitato qui e la cosa non gli andasse a genio. Come se ci fosse un altrove da dove è venuto e che lo attende. E dall’attesa nasce il suo cruccio. Le nature che si alzano al mattino e, vedendo risplendere il sole, irradiano felicità da tutti i pori non sono mai riuscito ad afferrarle. Ma sono felice che esistano.

La scrittura nel dietroscena

La scrittura nel dietroscena La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo

La letteratura è un dialogo infinito - Giovanni Accardo La modernità di Alejo Carpentier - Massimo Rizzante

La modernità di Alejo Carpentier - Massimo Rizzante Dialogo di un folletto e di uno gnomo - Giacomo Leopardi

Dialogo di un folletto e di uno gnomo - Giacomo Leopardi Alla ricerca della forma perduta.

Alla ricerca della forma perduta.  Zibaldoni d’eccezione

Zibaldoni d’eccezione Tuareg

Tuareg Ogni anno, ogni volta

Ogni anno, ogni volta