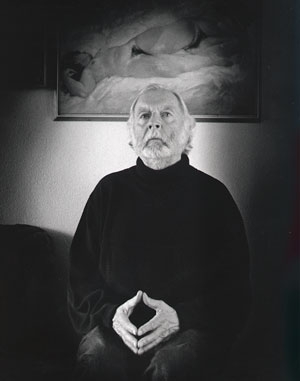

Jacques Chessex

L’altra volta si parlava di provincia, in particolare di quella marginalità chiusa e soffocante che caratterizza i luoghi di confine e di montagna. Tra i più lividi narratori di questa condizione ho trovato alcuni autori di lingua romancia pubblicati (in traduzione) dall’editore Casagrande di Bellinzona: scrittori ispidi, che nulla concedono e quasi sembra vogliano negarsi al lettore, i quali, in forza dei limiti di una lingua aspra e rocciosa e nuda e tutta cose come il romancio, scolpiscono una realtà spietata, chiusa e fiera di esserlo, feroce e risentita – soprattutto raccontano, mi pare, l’impossibilità di fuggire davvero da essa, come da una maledizione atavica.

Per esempio, Arno Camenich racconta in “Sez Ner” la vita ripetitiva e ossessiva (compressa da abitudini, pochezza di ambizioni, obblighi professionali) di un piccolo gruppo di personaggi senza nome in un alpeggio (il casaro, l’aiuto casaro, il bovaio, il porcaio, più altre figure minori). I rapporti tra gli uni e gli altri si giocano all’interno di un sistema chiuso di gerarchie e attraverso scorbutici rapporti di forza; ma è con gli altri, con chi raggiunge dall’esterno l’alpeggio, come turista, come padrone o cliente, come soldato dell’esercito svizzero, come estraneo insomma, che i personaggi ritrovano una sorta di unione nell’esercitare un livore sarcastico. Frammentaria la struttura, frammentaria, aspra, scostante la lingua, usata quando proprio non se ne può fare a meno, come argot lapidario – e qualcosa rimane anche in italiano di questa sgradevolezza, grazie agli sforzi della traduttrice Roberta Gado Wiener. Anzi, ho l’impressione (no, è qualcosa di più) che proprio la natura della lingua romancia abbia determinato la struttura del romanzo.

A confermarmelo è un altro libro scritto ancora più ostico in romancio, “Giacumbert Nau” di Leo Tuor (sempre Casagrande, 2008), dedicato al solitario personaggio che dà titolo al testo e che rappresenta il montanaro dei Grigioni (o, se vogliamo arrischiarci, ogni abitante delle società tradizionali di montagna): qui il silenzio (più spesso risentito e rimuginante che contemplativo) conquista molte delle pagine in forma di spazi bianchi, e lascia quel poco che avanza alle annotazioni scritte. Da questi appunti ispidi emergono tratti di un’arcadia alla rovescia, arroccata, dura, bigotta, permalosa, spietata verso gli animali e gli uomini, popolata di individui solitari, prigionieri (senza nostalgia, solo per diffidenza atavica) del proprio modo di vivere e di una immensa fatica del vivere.

Sto finendo per pensare alla Svizzera come a una sorta di metafora o meglio di paradigma di qualcosa, di una condizione più generale, come lo era, che so, la Sicilia rispetto all’Italia per Sciascia e per altri. A questo punto, assecondando l’idea, che forse è solo un’ideuzza, spulcio tra i libri di un ticinese che ha avuto una certa fortuna in Italia negli anni Sessanta, e che oggi il solito e benemerito Casagrande ristampa: Giovanni Orelli. Lasciamo da parte “L’anno della valanga”, che racconta (in un bell’italiano limpido, dominato dalla ripetizione ossessiva della parola “neve”) il chiuso, ma a modo suo vivido, microcosmo del villaggio di montagna nei lunghi e duri inverni dell’isolamento totale e dell’abbandono. Sono piuttosto gli altri suoi scritti, i racconti contenuti ad esempio nei volumi “Da quaresime lontane” (Casagrande, 2006) e “Di una sirena in Parlamento” (1999) e gli articoli, dalla verve satirica, e dalla lingua imbizzarrita, di ascendenza si direbbe gaddiana, a fare al caso nostro, laddove i mali di sempre del provincialismo, che sia di montagna o di città, o di città di montagna, vengono definiti e appuntati con uno spillo: il perbenismo, l’appagamento, e sotto sotto l’inquietudine che sobbolle, l’insoddisfazione che brontola, e dal punto di vista culturale una veduta corta sul mondo che confonde l’erudizione con il sapere.

Ma Orelli, che allungava lo sguardo verso l’Italia, e ha mantenuto a Lugano sempre modi da signore (e da professore di liceo, qual era), non amava polemiche che si nutrissero di rancore, e rimaneva sorridente. Se devo pensare a uno svizzero (sto divagando dietro a un’esile traccia, me ne rendo conto) che invece, alla pari con l’austriaco Thomas Bernhard, anzi con ferocia ancora più asciutta, abbia alimentato i dissapori con i conterranei svelandone le storiche bassezze, strappando via il velo (scuotendo via il tappeto) di un torpido perbenismo, ecco, penso a Jacques Chessex. Chessex ha vissuto sulla propria pelle il contrasto violento con la terra natale, si è fatto odiare da frange stolide di benpensanti locali per la sua inflessibilità e la sua sincerità, e ha additato i mali (orribili, nelle sue pagine) della profonda provincia montana delle Alpi svizzere. Lo ha fatto ad esempio ne “L’Ogre” (Grasset, 1973), ne “Le vampire de Ropraz” (Grasset, 2007), in “Un Juif pour l’exemple” (sempre Grasset, 2009), e in molte altre opere, in cui ha delineato con parole atroci quello stesso passato arcadico che ovunque e da sempre il perbenismo di provincia in cerca di modelli culturali idealizza, e lo ha caricato di male fino a renderlo disumano, o subumano. Non è un caso che in Italia, dove si comincia solo da qualche anno a tradurre con una certa attenzione alcuni titoli dalla vasta produzione letteraria di Chessex, in un primo tempo lo si sia preso per uno scrittore gotico, o horror, oltretutto irrisolto, o al massimo per un pornografo epigono di Sade – dandogli cioè una patente in un certo senso rassicurante di scrittore di genere, mentre il vertiginoso turbamento che provoca Chessex sta nel suo essere (a modo suo, certo) uno scrittore realista di spietata sensibilità, un decifratore lucidissimo di teratologie fisiche, psicologiche, sociali e storiche. (La Francia, invece, ne ha avvertito da subito il valore, e gli ha tributato giusti riconoscimenti, oltre a garantire una solida destinazione editoriale alla maggior parte delle sue opere.) C’è insomma in Chessex una originale tensione morale, ben nascosta tra le pieghe della rappresentazione dettagliata (ma non compiacente) del male e della mostruosità; e una sincerità diretta fino ad essere brutale, prima di tutto, verso lui stesso (si legga “L’interrogatoire”, uscito postumo per Grasset nel 2011).

C’è neve e neve

C’è neve e neve La stagione delle processioni

La stagione delle processioni Tutto il mondo è teatro

Tutto il mondo è teatro A proposito di Zibaldoni

A proposito di Zibaldoni