Il deserto che s’intravvede dall’aereo è disordinato, incerto e crostoso: una superficie rossastra perforata da enormi crateri scuri. Dall’alto, Damasco è verde di ordinate ortaglie, forme geometriche precise che sfumano là dove inizia l’abitato. Ricordo la descrizione del viaggiatore arabo Ibn Jubayr che la visitò nel 1184: “Venite al luogo dove la bellezza pernotta e fa la siesta; se il paradiso è in terra, è senza dubbio Damasco; se è in cielo, Damasco è tale che rivaleggia in gloria con Lui e gli sta alla pari”. Atterriamo, manca una valigia, l’aereo è ancora sulla pista, ma la lentezza burocratica fa sì che quando il funzionario si decide a intervenire il volo sia ripartito. Sono attesa da un impettito e ingessato cugino di Hassan, contatto locale, incaricato di condurci all’hotel Venezia, squallidissimo com’è logico dato il prezzo; picco di depressione nonostante la gentilezza e il prodigarsi degli accoglienti siriani con offerte di tè, caffè, aranciate tiepide e appiccicose. Un dollaro è cambiato contro 42-43 lire siriane, cioè una lira locale equivale a circa 40 lire italiane. In attesa di ulteriori notizie della valigia che dovrebbe arrivare da Francoforte, partecipo al tifo per una partita di football trasmessa in televisione: Siria contro l’emirato del Qatai. La metà dei giocatori esce di campo in barella ma nessuno sembra preoccuparsene troppo e sugli spalti fanno la ola sventolando i lunghi camicioni bianchi.

La città è tappezzata da gigantografie del figlio di Assad, erede designato, morto in un incidente; pare che verrà sostituito da un fratello minore, silenzioso e sfuggente che il popolo non ama affatto. Cena al Kamal, luce al neon, arabeschi di plastica ma buon sapore dei cibi profumati di spezie. Camera claustrofobica, letto durissimo, coperta pelosa stampata a macchia di leopardo, frastuono ininterrotto di traffico. Ciononostante, sonno di piombo sino alle 5 del mattino quando il muezzin salmodiando avverte che è ora di ringraziare Dio per la nuova giornata.

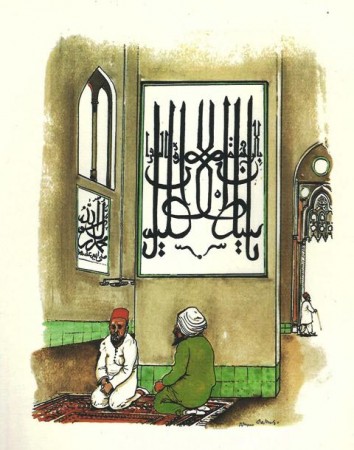

Caffellatte aromatizzato alla menta e al cardamomo, insolito ma non spiacevole; ciò che vedo del quartiere attorno è sciatto, anonimo; tipo Atene ma senza il mare, tipo Istanbul ma senza il suo morboso fascino e i colpi estatici delle cupole e dei minareti. Cammino lungo la cinta muraria che ha resistito ai caparbi assalti dei Crociati, verso la grande moschea di cui conservo qualche vago ricordo del ’65. Come allora, è in restauro, forse cronico. Qualche pezzo degli antichi mosaici resiste con i suoi verdi spenti e gli echi di oro brunito. La gran parte è tuttavia rifatta: mosaici che non s’illuminano assorbendo la luce ma la riflettono abbagliando e cancellando il disegno. Sempre Ibn Jubayr ne esaltava lo splendore e le dimensioni “pari a quelle dell’Apostolo di Dio a Medina” aggiungendo che tra le sue meraviglie, “v’è che il ragno non vi tesse la tela, e la rondine non v’entra né vi si posa”.

L’ingresso attraverso il tempio di Giove è grandioso e suggestivo, così come il colpo d’occhio dei capannelli di donne nerovestite che pregano, mangiano, dormono, guardano nel vuoto. La tomba del Saladino è protetta da una grata d’argento in cui i fedeli infilano fiori e bigliettini di carta colorata. Nei cortili, scuole coraniche dove file di ragazzi si dondolano reggendo tra le mani tavolette di legno. Poco distante, una moschea iraniana di recente costruzione scintilla di specchi e di cristalli. Nel cortile dell’ex palazzo del pasha Azem, 1750, oggi sede del museo d’arte popolare, gruppi di matrone avvolte in veli neri stanno sedute a sorvegliare i giochi dei loro gracili rampolli. Nelle sale, scene di vita quotidiana con polverosi e sinistri manichini, attuali abitatori di queste magnifiche stanze che affacciano su corti profumate di limoni e gelsomini. Straordinarie pitture su vetro evocanti fatti e personaggi storici, palazzi dalle architetture fiabesche, soggetti religiosi. Poi, il suk, un infinito labirinto coperto da cupole: la via delle spezie, della frutta candita, delle essenze, dell’argento, della seta, degli orafi, dei fabbri… Le poche cose belle hanno prezzi impossibili, il resto è paccottiglia internazionale, forse un po’ più kitsch che altrove.

Pioviggina, il giusto clima per visitare il convento ortodosso di Saydnaya che dicono sia stato fondato da Giustiniano nel VI secolo. Un’orda di barbari restauri lo ha assalito nel 1971 e solo se si cammina tenendo gli occhi bassi e strascicando i piedi sulle pietre che il passaggio di secoli ha reso lisce come seta, è possibile ignorare lo scempio di balconate in cemento armato, ringhiere in ferro stampato e serramenti in alluminio. La chiesa conserva stupende icone, preziosi ex voto, arazzi russi ricamati in rilievo con fili d’oro e d’argento; il Sancta Sanctorum è una grotta dalle pareti rivestite di icone e polittici anneriti dal fumo dei ceri; l’immagine venerata, e ormai quasi illeggibile, è attribuita a San Luca. Una pallida e gentile badessa libanese vive con la famiglia in un’ala del convento che odora di cavolo e d’aglio.

Maalula, le decantate case azzurre incrostate nella parete rocciosa sono di fatto casette dipinte d’azzurro costruite ai piedi della montagna. Impressione di fastidiosa mediocrità aggravata dalla presenza di quattro pullman turistici che sostano con i motori accesi e l’eco amplificata dell’inutile frastuono si diffonde nella valle assieme al puzzo di gas degli scappamenti. Bellissima invece, e inavvicinabile poiché non esistono vie d’accesso, la parete di fronte che appare perforata, scavata, traforata da antiche dimore troglodite; rinuncio alla visita dei due altri conventi in programma, anch’essi deturpati da recenti restauri.

Da un amico archeologo ho avuto vaghe indicazioni su un convento che possiede affreschi del XI e XII secolo, pare che un’équipe italo-siriana sia incaricata del restauro. Ci perdiamo in mezzo a colline brulle popolate solo da capre e pecore dal corpo bianco e testa nera, la strada finisce sull’orlo di un dirupo vertiginoso, sto per rinunciare ma il convento è proprio lì sotto, raggiungibile attraverso un sentiero tra le rocce. Ha piovuto tutto il giorno, ora le nuvole si sono sdraiate nel fondo valle, nelle gole e tra i massi. Venti minuti a piedi, il luogo è incantato, i due soli monaci presenti un po’ meno: il primo, di Aleppo, parla italiano contrappuntato da risatine isteriche, l’altro è svizzero. Gli affreschi sono invece davvero straordinari, un giudizio universale in cui angeli e demoni, santi e peccatori stanno separati ma sullo stesso livello. La chiesa evoca immagini di fienili arcaici che mi ricordano la grotta di Betlemme; steso a terra un grande tappeto ricoperto di pelli di pecora, libri sacri, ceri, un flauto, una chitarra. Senso di pace, di cose e pensieri essenziali. Per ritrovare in futuro questo luogo, ammesso che mai ci si voglia tornare, da An Nebk si gira a sinistra salendo sulle colline sino a Deir Mar Musa.

Senza alcuna ragione apparente arrivo a Hama con la ferma intenzione di farmela piacere. In realtà non c’è motivo: l’Albergo Noria è un decoroso e pulito ritaglio di una casa in costruzione e le celebri norie girano pigramente smuovendo acque verdi di melma. Le strade fangose, piove e sembra aver piovuto da sempre, affiancano con indifferenza negozi di merci dozzinali a macerie di case scoperchiate. Appartenevano, mi dicono, ai cosiddetti musulmani neri che Assad ha fatto massacrare, quindicimila o venticinquemila, e sulle fosse comuni è stato costruito il maestoso Cham Palace Hotel. Non c’è miseria, a dire il vero nemmeno a Damasco ho visto mendicanti per la strada, non c’è lusso. Già all’inizio del XII secolo Ibn Jubayr così la descrive : “Non è estesa di superficie né bella di costruzione, l’occhio non la riceve festevolmente quando dall’alto la guarda”. Più o meno, quanto la città offre si riassume in norie, polli allo spiedo e infinite tipologie di dolci al miele. Velo di pietoso silenzio sulla cena al Family Club gestito da cattolici non meglio identificati, forse è il giusto prezzo che dei cristiani devono pagare in un paese musulmano; l’improvvisato e zelante maître che declamava poesie è comunque da ricordare.

Da Hama verso Apamea, città greco-romana fondata tre secoli prima di Cristo. La strada è tracciata al centro di una larga valle fiorita di peschi, ciliegi e ortaglie. Ovvio! siamo nella mezzaluna fertile. Sulle creste di colline che sembrano vere montagne sono sparsi i ruderi di cittadelle fortificate e di torri mozze erette per proteggere i Crociati dall’assalto degli infedeli. Il museo ha sede in quello che fu un caravanserraglio nel XVI secolo. Grandi mosaici bizantini, che ricordano quelli di Ostia, posati a terra e calpestati dai visitatori. È una costruzione massiccia con interni a botte, e le pietre squadrate poste attorno alle bocche d’aria sono ancora annerite dal fumo dei fuochi accesi dagli antichi mercanti. Con un po’ d’immaginazione, si può ancora sentire l’afrore dei cammelli e degli elefanti ammassati nel cortile. Ciò che resta è quasi solo romano, fatta eccezione per la cinta in blocchi di pietra rosata che delimitava il perimetro della città del XII secolo. Il cardo, lungo quasi due chilometri, lo percorro sotto gelide docce di pioggia intervallate da brevi aghi pungenti di sole. Suggestivo, anche se a noi viziati italiani sembrano immagini troppo familiari. Le ombre proiettate sul colonnato dalle pareti di grano mosse dal vento mutano di continuo decorazioni e prospettive tanto da non farlo sembrare più una cosa morta.

Sfilano incolonnati turisti diligenti. Ma chi ha detto che i luoghi turistici sono da evitare? Un primo visitatore illuminato ha avuto il privilegio della scoperta, poi altri e infine le masse, inevitabili. E il discorso vale ancor più per il Krak dei Cavalieri, tappa irrinunciabile di un percorso in Siria. C’è un solo varco tra le alte pareti di roccia ed è qui che nel 1100 i Cavalieri di Malta hanno costruito il loro castello capace di ospitare quattromila uomini e contenere viveri per cinque anni; apparentemente invincibile e tuttavia alla fine gli Arabi riuscirono a espugnarlo. Kalid dall’occhio languido che si offre come guida, racconta che sino agli anni Venti qui abitavano molte famiglie del villaggio, cacciate dai francesi al loro arrivo. Dice che suo padre è nato lì, nella prima stanza a sinistra della grande scuderia lunga sessanta metri; ora ha ottantasette anni e ogni tanto sale sin qui, siede in silenzio nella sua antica casa con davanti un bricco di tè e guarda fuori dalla feritoia che per anni è stata la sua unica finestra.

L’autista si chiama Bashar e somiglia a un cherubino con i baffi; a ogni sosta, estrae fornelletto e barattoli, prepara il tè e offre dolci squisiti fatti dalla sua mamma. Non demordo dalla ricerca di due mammozzoni fenici e di una vasca con torre al centro che dovrebbero trovarsi a Amrit. Un’occasione per vedere il mare, anche se la spiaggia è disseminata di plastica, e per riflettere su me stessa: ho brevi lampi d’entusiasmo per ciò che vedo ma sento che per me questo non è un viaggio, forse solo un percorso che apre a nuove curiosità e a qualche superficiale conoscenza. Trovo i reperti archeologici che stavo cercando ma ai resti fenici dedico solo una distratta attenzione, mi interessano di più tre ceffi baffuti e armati di mitra che con gesti amorosi sistemano degli alveari dipinti di verde, e le api svolazzano posandosi su di loro come farfalle. L’albergo Zenobia nonostante il nome è stato costruito alla periferia di Latakìa: casette modeste, tutte uguali e tutte a mezzo finite come nei nuovi insediamenti del nostro meridione; al centro della città sorgono invece palazzoni moderni e lussuosi, quartieri di vacanza dei ricchi Siriani. Sotto la finestra della mia camera, otto grasse oche sguazzano e starnazzano di giorno e si lamentano di notte. Il palazzo di Ugarit (circa 2000 anni a C.) nonostante le alte erbe incolte dove pascolano monumentali mucche, riesce ancora a comunicare il pensiero che ordinava la divisione gerarchica degli spazi. Al castello del Feroce Saladino si accede percorrendo una strada che s’inerpica in salita per poi precipitare a valle e di nuovo risalire tra le rocce: visione straordinaria e emozionante di un paesaggio che incute terrore e invita a desistere, a tornare indietro; e di fronte alla gigantesca colonna in pietra che si erge al centro del varco scavato tra le pareti rocciose, si prova quasi un reverente timore a violarne l’accesso. In alto, invece, l’atmosfera cambia radicalmente, l’insieme appare romantico come un acquerello tedesco dell’Ottocento nonostante i torrioni, il colore cupo dei blocchi di pietra anneriti da secolari passaggi d’acqua e dai licheni. Clima idilliaco, sebbene lungo il percorso si aprano all’improvviso pozzi, cisterne e pareti a strapiombo senza traccia di parapetti. Vero che la Siria ha un tasso di natalità elevato ma mi domando quante delle scolaresche in visita ritornino al completo. Sosta in un paesino di montagna avvolto dalla nebbia dove mangio pizzette ricoperte di spezie e di peperoncino piccante.

La piana che conduce a Aleppo è rossa di terra lucida e grassa, gialla di foraggio mosso dal vento; nei campi vediamo alcune case obice (curioso, ma davvero ricordano le abitazioni di una zona del Camerun) costruite con fango e paglia. C’è sole, caldo; accovacciate tra i solchi arati gruppi di donne grasse vestite di colori sgargianti lavorano, bevono il tè, cantano… Il sole tramonta insieme al buon umore: l’albergo di Aleppo che mi hanno prenotato, il Boustan, è davvero inaccettabile, per usare un eufemismo. Il quartiere è gremito di puttane russe sdentate che bivaccano sul marciapiede. Vengo dirottata al New Omayan, dove le puttane russe hanno quasi tutte i denti e indossano minigonne di lustrini.

Per prima cosa decido di visitare gli scavi di Ebla di cui ho appena visto una bella mostra a Roma; quanto ancora si può leggere chiaramente è lo schema urbanistico e ben poco d’altro perché nulla si eleva dal terreno oltre una ventina di centimetri: tenui tracce di una popolazione vissuta 2500 anni prima di Cristo. Seduta al sole su un sasso, resto a osservare le pecore che in ordinata fila seguono un ragazzino di quattro o cinque anni.

È venerdì e il convento di San Simeone è affollato da gitanti locali che mangiano sui prati e ballano al suono di tamburi di coccio colorato. Qui quel pastore che sarebbe diventato santo ha vissuto nel Quattrocento in cima a una colonna alta quindici metri, legato a una catena di ferro che gli impediva di cadere giù durante i brevi sonni, dispensando consigli a fedeli e potenti dell’epoca e tenendo rigorosamente lontana ogni presenza femminile. Dopo la sua morte, attorno al moncone di colonna hanno costruito quattro imponenti chiese disposte a croce.

Alle sette di mattino sto girovagando per Aleppo dove tutto è chiuso, persino la grande moschea perché la preghiera del venerdì termina a notte fonda, e persino il suk perché il primo che apre è considerato avido al pari di un commerciante ebreo. Aleppo è splendida nella luce dorata del mattino, percorro dedali di strade e vicoli e, da ogni prospettiva, dominante è la collina su cui sorge la celebre e mai espugnata fortezza. Porta tra Occidente e Oriente sulla via della seta, la città conserva ancora i grandi caravanserragli che racchiudevano sinagoghe, moschee e chiese per offrire conforto allo spirito dei viaggiatori di ogni religione. Al museo archeologico, due leoni di basalto nero accolgono il visitatore fissandolo con bianchi occhi rotondi; come le colossali statue poste all’interno risalgono al IX secolo avanti Cristo e all’origine reggevano le colonne d’ingresso del palazzo di Tel Halaf. Preziose statuette di Mari, gioielli di Ugarit, tavolette incise di Ebla. Poi, il suk: chilometri di tovaglie ricamate, oggetti in stagno e ottone, scarpe, lane, frutta secca, argenti, profumi… Non c’è niente di bello, eppure tutto sembra attraente; i venditori (direi i siriani in generale) sono allegri, gentili e accoglienti. Un mercante di gioielli di nome Ido, studente al terzo anno di architettura, mi adotta e grazie a lui riesco a rintracciare la moschea dov’è conservata la mano di Zaccaria (la testa sta a Damasco). Entro nei cortili di caravanserragli che odorano di gelsomino e di gomma perché oggi sono in gran parte occupati da fabbricanti di sandali ricavati dai copertoni delle auto. Da oscure scuole coraniche esce il canto monotono dei ragazzi che salmodiano versetti. Visito un antico ospedale per malati mentali: labirinto di cortili concentrici dove affacciavano le stanze dei malati; solo movimento loro consentito era camminare in tondo e questo ossessivo percorso avrebbe avuto lo scopo di indurli alla calma.

Spartitraffico e insieme arteria vitale dei vari quartieri è la via centrale del suk che collega la porta di Antiochia a quella di Aleppo. A distanza regolare, la galleria ad archi bassi esplode in cupole forate che lasciano passare fasci di luce avvolti in un pulviscolo dorato; la folla deve di continuo spiaccicarsi contro i muri per non essere travolta da carri trainati da asini, motociclette, furgoni, e così devo anche io. In alto, fili tesi reggono il gran pavese della devozione, perché ogni mercante di ritorno dalla Mecca vi appende foglietti colorati a testimonianza del pellegrinaggio. Non altrettanto rigoroso è il linguaggio dei venditori più giovani che in ogni lingua rivolgono alle donne di passaggio elaborate oscenità.

È scoppiata l’estate, torrida, ventosa. Aleppo mi costringe a ripescare vaghe memorie scolastiche: Zenobia, Giustiniano, santi che il calendario cattolico ha ormai cancellato; chi era e perché è celebre San Sergio? Dopo cortesi ma minuziose procedure burocratiche, ho il permesso di accedere alla diga Assad. Nei programmi siriani questa doveva servire a rendere di nuovo fertile una zona ormai semi desertificata coltivandovi grano e cotone, oltre ad assicurare l’autosufficienza del paese per il fabbisogno d’energia; ma i turchi hanno a loro volta costruito una diga poco più sopra riducendo a metà il beneficio sperato. Il lago artificiale ha stravolto il paesaggio facendo sì che fortezze anticamente arroccate sui picchi si trovino ora ai bordi dell’acqua; il castello Qal’at Jabar, massa di mattoni rossi che dominava i deserti, oggi sembra un leone disorientato catapultato sulla banchisa polare. Dov’era un tempo il ponte levatoio è attraccata una barca e la gente invece che a dorso di cammello vi giunge via acqua. Poco distante dal lago si trova Rasafali o Sergiopolis, costruita con un gesso che ha riflessi di cristallo; eccettuato qualche beduino, il sito è abbandonato ai tombaroli che scavando ovunque piccoli crateri alla ricerca di reperti gli hanno conferito un aspetto lunare. Halabiye, sulle sponde dell’Eufrate, residenza della regina Zenobia, fu l’estremo baluardo al confine orientale del suo regno; restano tratti delle mura di cinta, qualche rudere di abitazione e su di un’altura lo scheletro dell’imponente palazzo reale.

Mi rendo conto che oggetto della mia attenzione sono quasi esclusivamente eventi e oggetti prodotti da uomini vissuti tre millenni fa, una memoria ibernata che ignora le fasi dei vari passaggi sino a oggi, l’impatto sui beduini che abitavano questi luoghi di sabbia, i giochi politici, i nuovi padroni…

Se non avessi visto le preziose statue, i gioielli e le tavolette scritturali esposte al museo di Aleppo, ciò che resta di Mari potrebbe essere confuso con le macerie di un qualsiasi agglomerato abitativo; scavata dai francesi sin dagli anni Venti, è stata spogliata dei suoi tesori e abbandonata sotto una precaria tettoia di lamiera e plastica; le sue spesse mura in terra stanno lentamente sbriciolandosi tornando allo stato originario, materiale per costruire i nidi degli uccelli che vi hanno trovato riparo. Miglior fortuna ha la possente muraglia di Doura Europos che ha resistito così come i varchi fortificati, l’alta torre di vedetta e i ruderi di templi, pagani, chiese e moschee. Quasi sulla riva dell’Eufrate, l’imponente tempio di Artemide/Atena, ma il vero monumento è la magnificenza del fiume: potere, storia, cultura e la possibilità stessa di sopravvivenza si sono alimentati alle sue acque.

Il tragitto tra Deir ez-Zor e Palmira, 220 chilometri, è eterno e monotono, non deserto né terra fertile; sosta sul ciglio della strada per il tè, una seconda per il caffè, di nuovo una confortante tazza di tè. L’hotel Tower è proprio ai margini del sito archeologico, sono a Palmira! Finalmente posso vedere i luoghi che quasi un secolo fa hanno incantato mio zio Ferruccio; rileggo le pagine del suo diario e iniziamo dalla necropoli: la torre a quattro piani della famiglia Elabbel, quella ipogea dei Tre Fratelli. Ma la visita è condizionata dal guardiano che apre le tombe solo quando il gruppo sceso da tre pullman è ben compattato. Desisto, avrò tempi più tranquilli dopo la loro partenza.

Lo Cham Palace ha inglobato la sorgente sulfurea di Efqa che nel II secolo i Romani hanno trasformato in terme. La polla è ora inaridita, percorro al buio cunicoli umidi e caldissimi dalle pareti istoriate di incrostazioni calcaree. Poi un tè all’hotel Zenobia, alloggio e fonte di ispirazione di grandi viaggiatori del passato: ombra, fresco, acqua che zampilla da una fontana al centro del giardino. Quasi per incanto, il silenzio, i pullman ripartono, non c’è più nessuno. Cammino per ore nel mutare continuo della luce, cammino sino a che questi monumenti creati e vissuti duemila anni fa diventano luoghi familiari, percorsi dov’è possibile incontrare vecchi amici in toga e calzari. Ai piedi del castello stanno lisciando la pista di sabbia rossa, si preparano per il festival del 28 e 29 che, ahimè, non vedrò. Cavalli piccoli, nervosi, che non galoppano ma volano montati senza sella da uomini che hanno tratti simili alle loro cavalcature. Sto ad ammirarli, e si scatena una gara di esibizioni: volteggiano, smontano e rimontano, stanno ritti in piedi sulla groppa con la spada sguainata; colpi di pistola e di fucile, delirio per il passaggio di un cavallo sotto il cui ventre sta un uomo legato e sulla groppa un secondo che suona la fisarmonica.

È il tramonto e tutto diventa silenzio, poi, il buio. Un’ultima passeggiata tra le colonne che con la luna sembrano d’argento; Bashar non ha dimenticato il fornello e il quieto sobbollire del tè è l’unico rumore nella notte. Sensazione di assoluto e insieme di cose minime, di bisogni essenziali.

Il museo locale è modesto ma ben tenuto da un vecchio guardiano che mi accoglie con benedizioni; alcune statue che sembrano greche, fregi, gioielli…dice che la gran parte dei reperti è affiorata per caso, portata alla luce dai piedi di ragazzini che giocavano a football su uno spiazzo incolto.

Entro nell’oasi verde di olivi, palme, aranci e limoni; l’acqua che scorre nei canali di irrigazione è trasparente e, come al tempo delle carovane che giungevano dai deserti, la ripartizione di questo bene prezioso avviene attraverso una rete di chiuse mobili che ne misurano l’erogazione. Un contadino mi regala mazzetti di erbe odorose e a gesti racconta di avere quattro figli e un quinto che sta crescendo nel ventre della moglie.

Si riparte, e alla prima curva della strada asfaltata, Palmira sparisce dietro una duna irta di pietre nere. Poco lontano, una grande tenda fatta di teli color sabbia in cui vivono decine di bambini, due giovani uomini e due donne, una è incinta. Entro, tutti sorridono come fossero felici (forse riescono davvero a esserlo), ci offrono il tè. All’interno, per ritagliarsi spazi privati hanno appeso pareti fatte con sacchi di riso cuciti assieme e con applicati ritagli di stoffa colorata che riproducono una tenda, una palma, capre e cammelli al pascolo. Chiedo chi li ha ricamati, la ragazza incinta arrossisce, dice che così il suo bambino li potrà vedere appena nato. È la sua vita, dice Bachar, e alla ragazza incinta ora sorridono anche gli occhi.

Lascio la Siria, ora ci sarà la Giordania.

Tempo di pausa perché, come disse un saggio arabo : “E buttò via il bastone ed ivi si fermò, come fa il viaggiatore che si consola del ritorno”.

Yemen, 1988 - Giovanna Antongini

Yemen, 1988 - Giovanna Antongini Sinai e Palestina/ 1 - Ferruccio Antongini

Sinai e Palestina/ 1 - Ferruccio Antongini Frammenti d’Afriche, 1982 - Giovanna Antongini

Frammenti d’Afriche, 1982 - Giovanna Antongini À rebours

À rebours