Verso la fine degli anni Novanta, all’Università di Trento poteva capitare che il libro che si teneva più a lungo nello zaino non fosse un romanzo e neppure un testo per gli esami, ma la raccolta di saggi di qualche scrittore: Una pietra sopra (più delle Lezioni americane), Lezioni di letteratura, L’arte del romanzo, Scritti corsari, Finzioni occidentali. Qualcuno si sarà portato anche Dieci inverni o Un paese senza ma a quelle latitudini, almeno nel mio ricordo, l’evenienza era più rara. L’origine di questa abitudine si fondava, per me e per i pochi amici che frequentavo, nella convinzione che uno scrittore fosse davvero tale se lo era anche nel saggio, non solo nelle opere di finzione; un’affermazione senz’altro ambiziosa, a fronte di eccezioni clamorose – specie in ambito teatrale – ma non priva di insegnamento anche quando il saggio non abbia propriamente vita autonoma e lo si debba cercare nelle pagine autobiografiche o, come accade per Flaubert, nell’epistolario. Questa ingenua convinzione di avvertire uno scrittore più familiare attraverso le pagine del saggio non ci spingeva a valutare fino in fondo la realtà di questa espressione, né il suo posto nella gerarchia dei generi, ma si reggeva su quel che appariva pressoché un dato di fatto, ossia che in quella sede, anche al netto di qualche mistificazione, si mostrasse più chiaramente il modo di procedere di un autore.

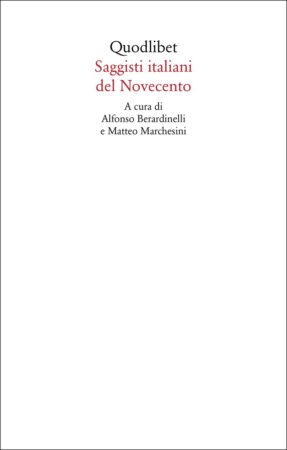

L’occasione di ripensare a questa vicenda mi si è aperta davanti prendendo in mano un libro frutto di un’impresa editoriale non comune: la prima antologia dei saggisti italiani del Novecento, curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini per Quodlibet (1441 pagine), un libro che merita attenzione per ragioni più fondate di quelle a cui ho fatto cenno, in primo luogo per gli scritti introduttivi dei due curatori, che di fatto valgono come un’esauriente monografia sul tema del saggio; in secondo, perché nella ricca scelta degli autori si presentano numerose pagine fra le più memorabili della letteratura italiana del Novecento. Peraltro, vale la pena di ricordare che Berardinelli aveva già scritto il fortunato La forma del saggio (2002).

Comunque sia, se ogni intuizione porta con sé una parte di verità, che il saggio possa esprimere la voce di un autore in modo familiare non appare stravagante, anzi costituisce un aspetto sostanziale di questo genere multiforme, soggettivo, “ipotetico”, come scrive Marchesini, un genere che Berardinelli definisce felicemente: «la forma del pensiero critico su base autobiografica e “in situazione”» (p. 21), il genere dell’espressione individuale argomentata, quando non è in primo luogo narrativa, né lirica, che per questo ha poco a che vedere con la monografia accademica, con i testi di self-help e con quanto oggi si intende per saggistica. Al contrario, conservando un punto di vista individuale, il saggio sconfina verso la narrativa, può innalzarsi verso la lirica, ma non potrebbe esprimersi – osserva Berardinelli – senza un’attitudine filosofica e una piena coscienza storica, ossia privo della coscienza della circostanza materiale e culturale nella quale l’autore si trova a prendere la parola. La tenuta, la solidità di un saggio si misura anche oggi sulla presenza di questa consapevolezza, che in genere nelle recensioni non si pretende più né dalla poesia, né dalla narrativa.

Scrive Berardinelli: «Se nella narrativa e nella poesia il principio della creatività d’autore finisce per impoverirne la consistenza culturale, intellettuale e tecnica, accade di conseguenza che si sposti sulla saggistica il peso di una responsabilità storica maggiore» (p. 21). In un quadro editoriale come quello odierno, in cui alla poesia si chiede di commentare la cronaca e alla narrativa un passo estremamente rapido, non una continuità più o meno contrastata con la storia letteraria; nel contesto editoriale insomma in cui il motto di un libro potrebbe essere basta che funzioni (anche e talvolta soprattutto per ragioni extraletterarie), al saggio dovrebbe essere riconosciuto un posto di maggior prestigio nella gerarchia dei generi. D’altronde, se la mancanza di coscienza storica da parte di molti autori di romanzi e di poesie negli ultimi decenni pone le loro opere in una condizione che Berardinelli definisce di «inappartenenza alla storia letteraria» – un’inappartenenza vissuta, si intende, con serenità distesa – l’apparente stato di grazia si rompe d’incanto quando uno di questi autori vuole cimentarsi nel saggio, perché in quell’ambito, dove la consapevolezza non può essere imitata, né la coscienza storica finta, le preoccupazioni per le prove di chi ci ha preceduto, o la coerenza tra contenuto e forma (questioni che sembravano superate), ritornano con prepotenza attuali. In questo senso il saggio non dà scampo. Così, se si può ritenere che la letteratura sia cambiata perché «è mutata l’identità culturale e sociale di chi scrive», nel tempo della “vita digitale” il saggio può rappresentare un’espressione più viva perché ha a che fare «con l’eresia, l’autobiografismo, con lo scetticismo, più che con le fedi e certezze istituzionali o settarie».

In effetti, nello spazio di un ritratto o di uno spunto autobiografico, il saggio si offre come un rifugio dal turbine di opinioni radicali e violentemente polarizzate che attraversa i social e la stessa carta stampata, la quale, nello sforzo di sopravvivere, a volte non esita a parassitare la rete scambiando le urla del mercato per la scuola di Atene. Ma il saggio non è solo un luogo di fortuna in cui ritirarsi allo scopo di riscoprire la propria autenticità; benché infatti questa sia una delle sue radici, fin da Montaigne, bisogna riconoscere che il genere non ha svolto solo questa funzione. Il saggio è stato ed è esercizio di lettura, divagazione, satira, pamphlet, invettiva.

Nella sua lunga introduzione Marchesini ricostruisce l’evoluzione del saggio e ne interpreta appunto il ruolo nella dialettica con la narrativa e la poesia entro il quadro della storia letteraria del Novecento, in un tour de force denso di intuizioni. Il rapporto con la poesia è forse il più stretto, in una modalità di espressione che trova nei due generi non pochi punti di contatto, e che infatti ha prodotto grandi prove nei poeti saggisti, da T. S. Eliot a Montale, da Auden a Brodskij. In modo diverso, ma ancor più evidente, nel romanzo il saggio non ha rappresentato solo la sede di giustificazione teorica degli sperimentalismi delle varie e successive avventure, ma un lievito che mescolandosi alla prosa ha spinto a crescere i maggiori risultati narrativi. Procediamo con ordine.

Per Marchesini con la fine della Belle époque e il primo conflitto mondiale la crisi della narrativa si chiarisce, «entra in crisi, cioè, l’idea che esista un’omologia tra destino individuale e universale, e soprattutto la credenza nel progresso che la sorreggeva, ultima versione laicizzata della fede cristiana, grazie alla quale si poteva sperare di attingere un senso dalla vita leggibile e realizzabile nel mondo» (p. 27). Dopo i capolavori «sospesi sull’orlo del fallimento», ossia dopo Proust, Joyce, Kafka, Musil, «la gran parte dei romanzieri ha preteso tuttavia di riagganciarsi alla linea ottocentesca», ma non ha potuto reprimere un senso di colpa per l’irrilevanza di questa scelta «dato che ormai le storie sembravano fungibili». Di qui la soluzione di connettere frammenti diversi, o di affrontare diverse alternative, fra il catalogo, o la parodia del catalogo di esperienze (Beckett), il tentativo di riscoprire un’autenticità garantita dalla fede (dal secondo T. S. Eliot a Claudel, a Green), oppure quello di tematizzare il venir meno di una forma immediata per raccontare, aprendo spazio al saggio.

D’altra parte – osserva Marchesini –, anche nei grandi risultati di Proust, Musil e Broch, le parti narrative erano tenute insieme da un solido sviluppo saggistico. Così il saggio entra nella struttura del romanzo post-proustiano, come entra in quella della poesia (ad esempio in Auden). Nella narrativa italiana, dopo il periodo resistenziale in cui sembra riaffacciarsi una breve omologia fra l’individuo e la Storia collettiva, il saggio ritorna nelle indagini di Sciascia, e per così dire nel terzo e quarto Calvino. Ma forse il discorso è ancora più ampio e articolato, forse – ed è questa l’ipotesi di lungo periodo che Marchesini avanza – la storia della letteratura italiana continua a rinnegare ufficialmente e anzi a rimuovere una tradizione dove il primato saggistico appare invece in piena luce in una serie di libri di difficile definizione, da Machiavelli a Guicciardini, a Galilei, a Vico, alle Operette di Leopardi, alla Colonna infame di Manzoni, per proseguire con De Sanctis e arrivare al Novecento, dove Croce, Gramsci, Gobetti, Longhi, Praz, Fortini, Pasolini, Garboli, Arbasino, Sciascia non hanno fatto che estendere e sviluppare il fenomeno.

In un mondo come il nostro in cui, superata la stagione dell’eccessiva fiducia nella teoria – presto tradotta in rigide formule accademiche – si è piombati dall’entusiasmo post moderno in una più incerta e dubbiosa stagione post-postmoderna, il saggio sembra la soluzione di chi riesce a farsi largo fra gli estremi dell’accademismo e dell’instant-book, preservando una prospettiva personale, ossia conservando in tonalità diverse la singolarità della propria esperienza nel tentativo di conoscere noi stessi e ciò che ci circonda.

La selezione degli autori è conseguente alla concezione del genere di cui i curatori hanno dato conto e nel quale è favorita la sintesi personale tra forma e contenuto: nella seconda parte del suo saggio introduttivo Marchesini traccia una serie di percorsi fra i testi, a partire dall’influenza di due modelli che si affacciano sulle soglie del secolo, D’Annunzio e Croce, ingombranti e di fatto impossibili, benché a lungo influenti in forme sotterranee. Così i percorsi si snodano fra ritratti, satire, costumi degli italiani, critica, scienze umane, autobiografia e il saggio come “seconda nascita”, quando il genere rivela agli autori una possibilità espressiva quasi ignota a loro stessi. Si potrà dunque discutere di chi è presente (tutti i grandi e molti altri) e di chi manca (Sereni, Zanzotto, Mengaldo, Lavagetto). Giacomo Debenedetti è il più rappresentato e gioca un ruolo comprensibilmente centrale in questa dinamica, sia per la scelta dei temi, sia e soprattutto per i modi, ma Savinio, Noventa, Piergiorgio Bellocchio, Bianciardi, Pontiggia e Garboli consentono di incrociare, con la loro espressione, più percorsi.

Alcuni saggi, come il ritratto di Montaigne tracciato da Sergio Solmi, sembrano particolarmente congeniali alla definizione del genere data dai curatori, in cui ogni verità, ogni idea assume un tratto personale, in cui il libro diventa «uno strumento di saggezza» anch’essa concreta e quotidiana; e proprio questa onestà di fondo nei confronti dei propri sforzi sembra risuonare come tonalità dominante nell’antologia, che restituisce vicini l’uno all’altro – proprio perché muovono, con intensità e intonazione diverse, da questi presupposti – Salvemini che narra di Cocò all’università di Napoli e Cesare Garboli che riferisce di una scena in macchina con Lacan, Savinio che parla dell’Europa e Borgese che racconta l’avvento del fascismo.

Basterebbe qualche ulteriore rapido accenno tratto dalla miniera di sorprese che l’antologia riserva per consigliarne la lettura, ma credo che si sia già capito abbastanza; ritengo invece opportuno aggiungere qualche riga circa il contesto in cui quest’opera appare e che la rende più preziosa, quello in cui la riproducibilità tecnica della scrittura è stata pienamente conseguita e in cui le Intelligenze Artificiali Generative tendono a produrre simulacri di opinioni grammaticalmente corretti e logicamente coerenti. Ciò che manca, per ora, al machine learning, e che qui si può trovare in abbondanza è appunto la comprensione del contesto in cui l’opinione si produce – la circostanza di enunciazione, per così dire – e la fedeltà a se stesso che al di là dell’umore il saggista garantisce.

Verso la conclusione del saggio introduttivo di Marchesini c’è invece un punto su cui mi vorrei soffermare. Partendo da ciò che Garboli ha sostenuto, ossia che per il saggista le idee sono ciò che i personaggi sono per il romanziere, Marchesini intende rendere giustizia a parecchi autori a cui si rimprovera di fare «una poesia troppo poco metaforica, o una narrativa troppo schematica, o che coltivano un pensiero senza capisaldi in grado di elevarlo a una dignitosa architettura filosofica. Questi autori, a volte, potrebbero con ragione rispondere che sono dei poeti del concetto» (p. 74). Il che suona senz’altro coerente con le intenzioni di quest’opera. Tuttavia, tale riconoscimento, che volto agli autori si può condividere senza esitazione, va ovviamente accolto con meno favore quando riguarda le opere, perché dà l’impressione di chiudere un problema troppo in fretta: la parte saggistica e così la poesia del concetto possono vivificare un romanzo, ma se prendono troppo la mano all’autore, se dunque il saggio cessa di essere – come scriveva Kundera – un saggio romanzesco e diventa in qualche modo autonomo, può non solo perdere il suo carattere ipotetico, ma addirittura rischiare di diminuire il rilievo della narrazione, o di renderla appunto schematica, quando non proprio accessoria.

Ad ogni modo, l’aspetto affettivo che nutriva l’intuizione giovanile qui ha trovato numerose conferme e perfino una soddisfazione particolare nel veder riconosciuta l’opera di Franco Brioschi, di Guido Armellini, che ha scritto sull’insegnamento della letteratura pagine di rigore e onestà appassionanti, e la prosa di Mariolina Bertini. Ma le traiettorie da seguire in questo libro sono davvero troppe per poterne dar conto in breve; meglio dunque fermarsi e lasciarle all’immaginazione di chi vorrà leggerlo.

Un impiegato del bene - Walter Nardon

Un impiegato del bene - Walter Nardon Nel cuore del Novecento - Alberto Volpi

Nel cuore del Novecento - Alberto Volpi L’illusione e l’evidenza. Note sulla narrazione - Walter Nardon

L’illusione e l’evidenza. Note sulla narrazione - Walter Nardon Liberazioni - Walter Nardon

Liberazioni - Walter Nardon La somiglianza segreta

La somiglianza segreta Contorsioni di un uomo notevole

Contorsioni di un uomo notevole Il villaggio vicino. Una diaspora europea.

Il villaggio vicino. Una diaspora europea. Tommaso Labranca e il destino degli oggetti

Tommaso Labranca e il destino degli oggetti