Se le sorti del romanzo risultano sempre in bilico – tranne che nella sua confezione editoriale – quelle del racconto, meno gradito in libreria, non possono mai tramontare fino in fondo: come pratica verbale, infatti, il racconto è un’attività in cui si spende buona parte del nostro linguaggio quotidiano nel tentativo di dare articolazione all’esperienza. Una delle soluzioni letterarie più note di questa forma breve nel corso del Novecento è stata la narrazione dell’evento che rivela un personaggio a se stesso o agli altri. In quest’ambito, i racconti di Flannery O’Connor, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita, occupano un posto subito riconoscibile perché frutto di un’intuizione che non lascia scampo: l’epifania, la rivelazione della realtà che prende corpo in un evento, appare nelle sue storie come la manifestazione sconcertante della grazia – «l’offerta della grazia» – che si può accogliere o rifiutare ma che, dalla sua irruzione nel tempo, non è più possibile ignorare. Di lì in poi il personaggio consuma la sua vita pro o contro quell’evento.

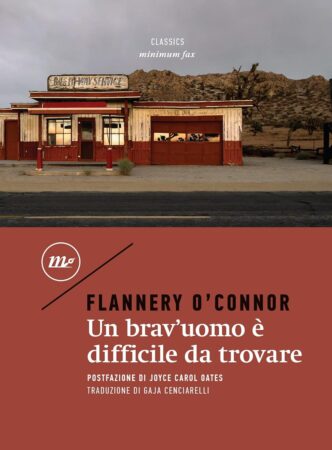

Nata dunque nel 1925 a Savannah in Georgia e cresciuta cattolica in un mondo di protestanti, Flannery O’Connor fu costretta a risiedervi forzatamente – nella fattoria di famiglia, a Milledgville –a causa del lupus, la malattia che era già risultata fatale al padre e che avrebbe spento la sua esistenza a trentanove anni. Riuscì a frequentare il Georgia State College for Women e l’Università dell’Iowa. Paul Engle, che all’Università dell’Iowa dirigeva il Writers’ Workshop, ricordava che durante il loro primo incontro non riuscì quasi a capire cosa Flannery stesse dicendo, tanto era stretto il suo accento del sud. In vita pubblicò due romanzi, La saggezza nel sangue e Il cielo è dei violenti e soprattutto due raccolte di racconti Un brav’uomo è difficile da trovare e Punto Omega, oltre a un certo numero di saggi e articoli. Da poco negli Stati Uniti è stata ripubblicata l’edizione completa e rivista dei suoi racconti, The Complete Stories che nel 1972 le valse, postumo, il National Book Award. Questa presenta anche una terza raccolta, Il geranio e altre storie.

O’Connor non racconta propriamente il quotidiano, ma una serie di aspetti della quotidianità che convergono su un evento dirompente. «Un racconto», ha scritto in saggio, «è un’azione drammatica compiuta» (UR, p. 71). Proprio come in un dramma, nel suo lavoro la tensione non fa mai difetto; anzi, la sua scrittura imprime un’estrema concentrazione alla storia. Nel giro di poche righe la situazione materiale è già definita e nella maggior parte dei casi si tratta di una scena illuminata dal sole abbagliante del sud rurale degli Stati Uniti. Inquadrate nell’esigente prospettiva della grazia, che rimane per lo più oscura e imperscrutabile, le vicende incrociano alcuni temi come i rapporti di forza, le relazioni familiari, la violenza, il dolore, la malattia, il moralismo supponente delle padrone di casa del sud; il razzismo, l’ossequio prestato alle tradizioni con devozione antiquaria. Ma, come ha ricordato nei saggi, è più costruttivo parlare del significato dei racconti che dei loro temi perché concentrandosi su questi ultimi si rischia di concepire un racconto come la semplice esecuzione di uno schema narrativo, il che è palesemente fuorviante, a dispetto di certe raccomandazioni delle scuole di scrittura, che la infastidivano.

La raccolta Un brav’uomo è difficile da trovare è un libro senza cedimenti. Se vogliamo parlare di tensione, il racconto che dà il titolo alla raccolta e, nel suo sviluppo, Il profugo sono forse i più indicati, ma in special modo il primo, che è diventato uno dei racconti americani più famosi del Novecento. Nel discorso tenuto in un’occasione pubblica nel 1962, prima della lettura di Un brav’uomo è difficile da trovare, Flannery O’Connor lo riassunse in un paio di righe perché, così come nella tragedia greca gli spettatori conoscevano già ciò che stava per accadere sulla scena, allo stesso modo lei sperava che la conoscenza della trama potesse e possa far sì che nella lettura «ogni elemento di suspense passi dalla superficie all’interno» (UR, p.85). Alla luce della pietà e della paura che si dispiegano nella storia, aveva buone ragioni per confidare nella catarsi di Aristotele. Vorrei riassumerlo anch’io, cercando di essere meno esplicito della sua sintesi. Una famiglia sta per mettersi in viaggio, ma la nonna non vuole andare in Florida. Dopo aver finalmente acconsentito a partire, strada facendo desidera almeno fare una deviazione per vedere una vecchia casa e insiste perché vi si vada. I bambini esultano. Il figlio esce dalla strada principale. Il posto non è quello che la nonna ricordava e tutti fanno un pessimo e tragico incontro con una banda di criminali.

Ciò che rende il racconto così riuscito è l’inferno domestico, il tentativo fallimentare del padre di tenere unita la famiglia. Il primo personaggio fondamentale è la nonna, loquace e fin troppo sicura di sé. Per tre quarti del racconto parla a sproposito, non ha tatto né comprensione se non per la propria volontà. Altro dettaglio incisivo: i bambini si comportano da adulti e ne riproducono i giudizi: «Sbrighiamoci ad attraversare la Georgia, così non saremo costretti a guardarla troppo» dice il ragazzo John Wesley. La nonna lo riprende e lui replica: «Il Tennessee è una cloaca piena di cafoni […] e anche la Georgia fa schifo». «Bravo» aggiunge June Star, la sorella (UB, p. 20).

Il capo della banda è l’altro personaggio principale del racconto. June Star lo accoglie con un «Chi ti credi di essere per dare ordini a NOI?». Il Balordo, così si fa chiamare, davanti alle considerazioni etiche della nonna disegna per terra come Cristo davanti alla folla che vuol lapidare l’adultera (Gv, 8, 1-11), ma lo fa col calcio di una pistola. Visto quel che sta succedendo, la nonna avverte confusamente, senza capirlo in termini razionali, che si trova davanti alla morte, ma agisce in modo diverso dal principe Andreij o da Ivan Il’ic in Tolstoj, comincia a parlare degli aspetti morali dell’esistenza con argomentazioni elementari. Non ha la minima idea – lo dice il narratore stesso – di cosa stia dicendo, tranne che alla fine, quando ha appunto una rivelazione decisiva.

Non di rado nei racconti di O’Connor i bambini si scoprono diversi da quello che sembrano. Penso a Harry Ashfield che dichiara di chiamarsi Bevel – come il predicatore – nel racconto intitolato il Fiume. In altro modo, anche i due giovani in Gli storpi entreranno per primi (dalla raccolta Punto Omega). Peggio ancora i ragazzi infernali del Cerchio di fuoco che in modo enigmatico rinviano all’episodio biblico in cui Nabucodonosor provò a bruciare tre profeti nella fornace senza riuscirci (Bibbia, Dan, 3). Gli animali, invece, a cominciare dagli amati pavoni (O’Connor arrivò ad allevarne ottanta), ma anche il toro, i maiali, i buoi, i cavalli vivono un’incomparabile serenità edenica e per questo talvolta diventano strumento della grazia. Un evento personale, gratuito e assolutamente inatteso decide la sorte dei personaggi, dal tuffo di Harry che nel Fiume spera di unirsi al regno di Cristo, al ruolo della statuetta del Negro artificiale, che riappacifica Head e il giovane Nelson, alla Malattia mortale, che poi mortale non è e che rivela a uno scrittore velleitario la propria concreta miseria, ma anche le proprie possibilità ancora insondate.

Nelle relazioni affettive questo evento si fa più bruciante. In La vita che salvi potrebbe essere la tua un falegname a cui manca un braccio sposa la figlia sorda e con problemi cognitivi di una proprietaria terriera solo per ottenere in cambio una macchina riverniciata. Il modo in cui lascia la ragazza si rivela a tal punto raggelante che nell’adattamento televisivo (con Gene Kelly protagonista), lo sceneggiatore troppo preoccupato arrivò a mutarne il finale, cambiandone completamente il senso, tanto da suscitare la piena disapprovazione dell’autrice.

Flannery O’Connor non credeva nella trasfigurazione del materiale autobiografico. Nella Prefazione alla nuova edizione di The Complete Stories, Hilton Asl ricorda come a dodici anni avesse scritto (rispettiamo la sua grafia): «I know some folks that don’t mind thier own bisnis» (conosco della gente che non dà importanza agli affari suoi), un atteggiamento per lo più mantenuto anche in età adulta; eppure, in qualche caso queste esperienze si manifestano nell’opera in modo più trasparente e forse mai quanto in Brava gente di campagna, un racconto nel quale la sua relazione con il venditore ambulante danese di manuali Erik Langkjaer viene rielaborata. Nel saggio pubblicato come postfazione all’edizione italiana di Un brav’uomo è difficile da trovare, Joyce Carol Oates ha definito «per certi versi ignobile» la testimonianza di Langkjaer sull’«amicizia romantica» con Flannery, riportandola per esteso. La si trova anche in versione video in un documentario facilmente reperibile su YouTube (Flannery O’Connor – Documentary,) e in effetti esprime una mancanza di sensibilità che non si può evitare di ritenere urtante. Nel racconto, Joy, laureata in filosofia e debole di cuore, a cui uno sparo durante un incidente di caccia a dieci anni ha distrutto una gamba, (sicché ora ne porta una di legno, dal ginocchio in giù) si invaghisce di un venditore porta a porta di Bibbie. Lei, che a ventun anni si è cambiata il nome in “Hulga”, perché più vicino al suo modo di sentire, accetta di esporsi e di incontrarlo a tarda ora. Vanno così insieme in un fienile. Dopo alcuni baci, come prova d’amore lui le chiede di sfilarsi la gamba artificiale. Lei accetta ma la rivuole subito indietro. Ne nasce un diverbio acceso al termine del quale lui si mette la gamba in valigia e se ne va. L’autocommento di Flannery O’Connor vale quasi quanto il finale del racconto:

Col procedere della storia, la gamba accumula sempre più significato, e il lettore apprende quali sentimenti nutra nei confronti della gamba la ragazza, quali la madre e quali la contadina del luogo. Alla fine, quando compare il venditore di Bibbie, la gamba ha accumulato un significato tale da esserne per così dire, satura. Quando l’uomo la ruba, il lettore s’accorge che si è portato via una parte della personalità della ragazza, svelandole così, per la prima volta l’altro, più intimo, suo tormento. (UR, p. 79).

Può sembrare che in questi racconti manchino esempi di relazioni a lieto fine, il che è vero solo in parte. Una delle migliori, sia pure quasi inavvertita nella vicenda, è quella che in Rivelazione lega Mrs Turpin al marito; un’altra, almeno nel ricordo, è quella dei tre anni di matrimonio fra Mrs McIntyre e il Giudice nel Profugo e forse, sempre sottintesa, ce n’è una anche in Un colpo di fortuna, nonché un’altra nel finale della Festa delle azalee.

Rivelazione è il miglior racconto della raccolta Punto Omega e una delle vette dell’opera di O’Connor. Rispetto alla prima raccolta, la seconda appare più diseguale, corretta e rivista con ammirevole forza d’animo negli intervalli della malattia. Nell’estate del 1964 l’autrice scrisse all’editore e amico Robert Giroux che se si fosse trovata in migliori condizioni di salute avrebbe avuto ancora molto lavoro da fare in termini di revisione e riscrittura. Giroux nell’introduzionea The Complete Stories nota in questo passo un tipico understatement di O’Connor, visto che Punto Omega o Rivelazione sono «tanto perfetti quanto i racconti possono esserlo», ma indubbiamente, in altre parti, si nota qualcosa di affrettato e perfino di meccanico (ad esempio nel finale di Greenleaf o nella Veduta del bosco, lungo e col finale non risolto in pieno). Anche Gli storpi entreranno per primi è un racconto magnifico, ma con un tono che volge in modo più marcato verso la parabola, mentre le storie della prima raccolta rimangono in equilibrio fra la short story e il racconto esemplare.

Rivelazione si svolge per lo più nella sala d’attesa di un medico. Mrs Turpin, una donna di quarantasette anni fin troppo compiaciuta di sé – come tante donne mature in O’Connor, che ne aveva in casa un esempio nell’amata madre Regina –, pensa che cosa avrebbe potuto essere se non fosse quello che è: si chiede se Dio l’avrebbe mai fatta di colore; in quel caso l’avrebbe pregato di non farla povera: «sempre lei, ma nera». Mentre il dialogo con i presenti si muove su argomenti futili e lo spazio di Mrs Turpin nel discorso cresce, la figlia di una donna elegante, una ragazza grassa legge «con cipiglio feroce» un libro corposo intitolato Evoluzione umana: è Mary Grace, giovane, intelligente, dal carattere difficile, che frequenta con profitto il Wellesley College (lo stesso dove insegnò a lungo Nabokov, verrebbe da aggiungere). Di fronte all’esame degli interlocutori e alle conversazioni di circostanza, l’autocompiacimento di Mrs Turpin per ciò che possiede (e di cui è grata) cresce a dismisura, al punto da farla prorompere a gran voce in un’esclamazione: «Oh, grazie, Gesù, Gesù, grazie!».

Mary Grace le scaglia addosso il volume, colpendola sopra l’occhio, e in un istante si getta su di lei mettendole le mani al collo. Prontamente immobilizzata a terra dalla madre e da un’infermiera, mentre un medico appena accorso provvede a sedarla, Mary Grace guarda feroce Mrs Turpin. Questa, che ha capito che la ragazza «la conosce in modo intenso e personale, al di là del tempo, dello spazio e delle circostanze» le chiede: «Che cos’hai da dirmi?». E Mary Grace (i nomi sono spesso parlanti in O’Connor) con un filo di voce, risponde: «Torna nell’inferno da dove sei venuta, vecchia scrofa brufolosa».

A questo punto il racconto segue le riflessioni di Mrs Turpin, di nuovo a casa. E qui, all’aperto – nelle scene all’aperto Flannery O’Connor dà il meglio di sé – furiosa per ciò che è accaduto ma addolorata dal significato segreto che ha intuito nelle parole della ragazza, Mrs Turpin inizia un esame di coscienza che prosegue fino a sera. Davanti al recinto dei maiali, col tubo dell’acqua in mano e intenta a lavare le bestie, Mrs Turpin interroga Dio su quanto è successo e ha finalmente una rivelazione, uno dei momenti più alti di questa scrittrice, in cui i colori trasfigurano la realtà materiale nel cielo squassato dalla visione un’immensa orda di anime che procede «rumorosamente verso il paradiso».

L’insegnamento di Flannery O’Connor non si trova nei temi, ma nel senso della misura col quale dà forma alla sua materia con straordinaria economia di mezzi, sia nella descrizione, sia nella gestione diretta, a volte brutale, delle azioni. Le vicende del mondo rurale trascorrono quasi senza increspature nel mito, conservando nella loro perentorietà un aspetto esteriore che le ha ricondotte al fenomeno letterario del Southern Gothic. Flannery O’Connor è considerata con Faulkner la più importante scrittrice del sud degli Stati Uniti. Del resto, nella storia della letteratura il realismo è soprattutto un fatto urbano, cittadino, quando non proprio metropolitano, poco adatto a queste latitudini. Lo ha osservato lei stessa esplicitamente: «Nella narrativa un rigido naturalismo è un vicolo cieco» (UR, p. 55).

In alcune sue prove possiamo incontrare qua e là una prospettiva realista, ad esempio, nel Giorno del giudizio, che sviluppa la prova giovanile Il geranio, di ambientazione newyorkese; oppure nella Festa delle azalee, che critica in modo frontale le tradizioni del sud attraverso i due ingenui scrittori/giornalisti, ragazzo e ragazza, che alla fine di un’indagine temeraria scopriranno qualcosa nel loro legame.

Sul fronte della scrittura, per Flannery O’Connor: «Più scrivi […] e più ti rendi conto che la forma è un qualcosa di organico che scaturisce dal materiale stesso, e che è unica per ogni racconto» (UR, p. 80). Potremmo aggiungere che se in un’ambientazione metropolitana si può descrivere una strada nei suoi dettagli minimi, nel sentiero che taglia a metà un campo la descrizione di ogni diversa specie di erba incontrata produrrebbe solo un accumulo inservibile. È dunque la visione, la «qualità di visione» che per Proust equivale allo stile, che agisce sul materiale, e proprio trattando di questa visione nel saggio Natura e scopo della narrativa l’autrice non esita a far riferimento ai commentatori medievali delle Scritture e ai livelli di lettura – a noi familiari per il ricordo di Dante – che da quello letterale derivano: allegorico, morale, anagogico (UR, p. 57). Lo sguardo che lo scrittore deve all’intero creato non può che essere ampio: anche in una semplice descrizione deve sempre tener conto di un significato ulteriore visto che l’uomo non si risolve negli aspetti materiali ma in questa prospettiva assoluta e verticale. Anche la sua valutazione limitativa dell’importanza della trama, sia pure in presenza di storie molto elaborate, si può leggere in quest’ottica: «Se non respinge con successo la parafrasi, se non s’imprime nella mente e non vi si espande, un racconto non ha davvero alcun valore». (UR, p. 85).

In un’opera così riuscita è difficile parlare di limiti; questi forse si trovano in una chiusura ossessiva sulla realtà che l’autrice sente legittimamente propria. O’Connor riserva all’intelligenza delle cose uno spazio limitato, costretta com’è in un mondo rurale dominato da rituali e tradizioni immutate, in cui perfino le lamentele o al contrario le lusinghe superlative e inutili della manodopera di colore ai datori di lavoro risuonano come uno stanco adattamento ai rapporti di forza ora in corso di difficile ridefinizione. Così l’immagine mentale che il personaggio si forma attraverso la percezione degli oggetti nei suoi racconti non si articola mai fino in fondo: se un alone di genericità preserva la materia degli oggetti e insieme il loro mistero, questo fa sì che gli stessi oggetti emergano nel mare del tempo semplicemente come scogli riconoscibili, ma isolati. Né si può dire che l’avvenire o la memoria del passato abbiano grande spazio nella vita di personaggi costretti a rispondere alle sollecitazioni urgenti di un ambiente poco ospitale; al contrario, la memoria è spesso segnata nella carne, nella menomazione o nella malattia di tanti personaggi che – come l’autrice – portano il dolore impresso nel corpo, una sofferenza taciuta nelle conversazioni di ogni giorno, ridotte alle necessità primarie. Il futuro è solo un altro nome che si dà al sacrificio; del resto tutto è risolto in una dimensione assoluta.

Nei racconti di O’Connor le persone colte appaiono ingenue (La festa delle azalee), quelle istruite sono superficiali e velleitarie (Gli storpi entreranno per primi), oppure menomate e perciò – dietro il loro affanno senza nome – più pronte a illudersi (Hulga in Brava gente di campagna), o malvagie e immature, come il venditore di Bibbie nello stesso racconto. Mary Grace in Rivelazione è una ragazza intelligente e determinata, ma non è per niente a suo agio nel mondo; e il mondo lo capisce poco anche la bambina sveglia di Un tempio dello Spirito Santo, che discute con le due ragazze maggiori di lei, «praticamente due cretine». Bisogna pur sempre ricordare che per O’Connor le intuizioni fondamentali non sono mai frutto dell’intelligenza ma, come per Mrs Turpin davanti ai maiali, della grazia.

O’Connor racconta tutti i personaggi, anche quelli di colore, traendoli dal vero, senza idealizzarli nel goffo tentativo di risarcirli letterariamente della loro sofferenza, né denigrandoli quando il loro comportamento è discutibile, come quello di tanti lavoratori che osservano impassibili la sorte infelice dei loro datori di lavoro, o dei loro colleghi (si veda il finale del Profugo). Il difficile rapporto fra gruppi sociali diversi nella stagione della lotta per la piena affermazione dei diritti civili si vede appieno nel Negro artificiale, nel Giorno del giudizio e in Punto Omega, nel quale lo scontro violento fra il figlio istruito e la vecchia madre diffidente nei confronti dei neri rivela un aspetto tragicamente grottesco della disputa.

Flannery O’Connor non amava Pinocchio e detestava Alice nel paese delle meraviglie. Riprendendo un insegnamento di Henry James, riteneva che il compito della narrativa fosse quello di «incarnare il mistero attraverso le maniere», ossia i costumi e la condotta umana che mostrano come il mistero insondabile della vita e della percezione sensibile vengano vissuti. Non si può dire che nel racconto non abbia raggiunto uno dei risultati più significativi nel Novecento.

Nota. La raccolta completa dei racconti di Flannery O’Connor che si cita nel testo è The Complete Stories, con prefazione di Hilton Asl e Introduzione di Robert Giroux, Farrar, Straus & Giroux, New York, 2025. I due romanzi, La saggezza nel sangue e Il cielo è dei violenti, come le tre raccolte di racconti Un brav’uomo è difficile da trovare, Punto Omega e Il geranio e altre storie sono pubblicati in Italia da minimum fax, tradotti da Gaja Cenciarelli. Per le citazioni nel testo si fa riferimento a queste edizioni. UB a Un brav’uomo è difficile da trovare. Sempre per minimum fax nel 2019 è uscito anche il volume Un ragionevole uso dell’irragionevole. Saggi sulla scrittura e lettere sulla creatività che raccoglie in un volume Nel territorio del diavolo. Sul mestiere di scrivere (titolo originale Mystery and Manners) e Sola a presidiare la fortezza (le lettere di The Habit of Being). Quando nel testo mi riferisco a UR, intendo appunto questo libro. O’Connor lascia intendere di disapprovare l’adattamento televisivo di La vita che salvi potrebbe essere la tua a p. 75 dei saggi. Quanto alla testimonianza di Erik Langkjaer nel documentario Flannery O’Connor – Documentary, reperibile su YouTube, si veda in dettaglio ciò che accade a partire da 1ora e 07 minuti (https://www.youtube.com/watch?v=3XQ8JNoK89Y). Ho tradotto il brevissimo passo dell’Introduction di Robert Giroux a The Complete Stories. (wn)

La nozione comune di letteratura - Walter Nardon

La nozione comune di letteratura - Walter Nardon Una fedeltà appassionata.

Una fedeltà appassionata. Arredo sacro - Walter Nardon

Arredo sacro - Walter Nardon Tommaso Labranca e il destino degli oggetti - Walter Nardon

Tommaso Labranca e il destino degli oggetti - Walter Nardon Carl

Carl Anni di studio

Anni di studio La somiglianza segreta

La somiglianza segreta Finale di stagione

Finale di stagione