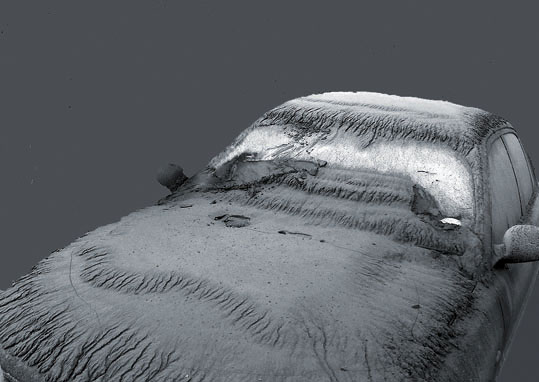

Opera di Elisabetta Benassi

Giorni fa in un bar di periferia m’è capitato di sentir dire: “Quando accetto di fare qualche cosa la faccio bene”. Si trattava di un nero, un ragazzo alto con la tuta da operaio, ben piazzato e in salute, appizzando l’orecchio ho capito che lavora in una piccola fabbrica di congegni frenanti nei dintorni, ed è proprio del suo lavoro in particolare che stava parlando.

Magari sarà solo il bagaglio di entusiasmo e vigore che s’è portato da fuori e dovrà lasciare presto, pena la sopravvivenza, comunque mi è sembrata una frase che dimostra quanto la semplicità possa essere grandiosa. Anche lapidaria come frase, la si potrebbe affiggere sulla tomba della civiltà in cui ci troviamo a vivere, come monito, anche se non saremo noi a farlo, se è vero, come diceva Eliot mi pare, che la fine avverrà non con un crash bensì attraverso un lungo, interminabile piagnisteo. Un piagnisteo vittimista che suona, almeno nella lingua di questo paese come: “Sono costretto a fare qualche cosa, ma almeno te la faccio male”. Ma al di là delle sciatterie locali, sembra che non ci siamo accorti di una cosa fondamentale, vale a dire che c’è stata una cesura, un salto di continuità nel nostro modo di conoscere e di pensare, in seguito soprattutto al comportamento invasivo delle ‘estensioni’ mediali, al fatto che abbiamo per così dire affittato alcune funzioni del nostro sistema nervoso. Il cambiamento è stato così rapido da impedirci di prenderne seriamente coscienza. Cominciamo a vivere come se l’individuo fosse quasi solo una mente, e il luogo dove si trova il suo corpo non è più un ‘qui e ora’, ma il nodo di una rete infinita che avvolge tutto il mondo, dati, immagini, contatti non hanno più dimora ma sono ovunque. Siamo ovunque, tranne lì dove siamo, dove agiamo, vivere è diventato una continua distrazione contingente. Nel frattempo ci affidiamo alle statistiche, le quali dicono che le capacità di attenzione piena e di concentrazione si sono ridotte della metà negli ultimi dieci anni, da otto minuti a quattro, a quanto pare.

Qualcos’altro manca però, questo è certo. Manca l’ineludibilità, la necessità della fatica che se la elimini avrai tolto alla vita uno dei componenti alchemici essenziali, è come se all’acqua togliessi una valenza di idrogeno. Manca pure la competenza necessaria ad ammettere che ci sono delle leggi nel vivere, poche come si conviene a qualcosa che di per sé tende all’anarchico, eppure ci sono eccome. Un giardiniere filosofo (a proposito, pare proprio che un filosofo per non essere un peso per il mondo debba essere prima qualcosa, che so boscaiolo filosofo, panettiere filosofo, allenatore filosofo, basta non sia uno che eviti il buon senso a priori, l’esperienza diretta) ne sintetizzava una ricavata dall’osservazione, accurata questa, del proprio lavoro: “La vita c’è se il dare eccede il prendere”. E qui se non altro si capisce perché siamo nei guai. Il delirio di presunzione, quel delirio che ha prodotto il fenomeno detto ‘la scomparsa degli ignoranti’ è responsabile almeno delle facce inorridite davanti a ogni richiamo alla responsabilità personale, a meno che non si capisca che è tanto per fare della conversazione fàtica. Una cosa da non caldeggiare nei propri figli la responsabilità personale, se non li si vuole disadattare più di quanto già siano.

Eppure nella frase dell’operaio nero un’altra è la parola chiave. Accetto. Lui non fa bene tutto, fa bene le cose che accetta di fare sebbene, posso immaginare, non abbia un ventaglio vastissimo di scelte davanti a sé. Per quel tipo di sicurezza lì c’è bisogno di vigore appunto, e dell’esercizio di una dignità personale. E da qui in poi il discorso si farebbe cupo.

Polemiche, amicizia, estraneità - Enrico De Vivo

Polemiche, amicizia, estraneità - Enrico De Vivo Mio padre è autistico! - Paolo Morelli

Mio padre è autistico! - Paolo Morelli Vengono prima i vigili o il traffico? - Paolo Morelli

Vengono prima i vigili o il traffico? - Paolo Morelli Del rozzo e recente passato - Paolo Morelli

Del rozzo e recente passato - Paolo Morelli Facebook, il recinto dei vigliacchi

Facebook, il recinto dei vigliacchi Sul gusto nazionale

Sul gusto nazionale Il risultato è frutto del caso, la prestazione no. Appunti per una fenomenologia di Zdenek Zeman

Il risultato è frutto del caso, la prestazione no. Appunti per una fenomenologia di Zdenek Zeman I cavalli di Provenza

I cavalli di Provenza