Aveva penato più di un mese, a farlo prendere allo studio Donati. Il babbo, ce lo trascinava tutte le mattine, prima dell’apertura, con il naso infreddolito e il cervello ancora perso fra i sogni.

I colli magri a sciagattare nei colletti duri d’amido, la brillantina a cercare di fare ordine fra le stoppie gialle della testa.

Col caffellatte duro sullo stomaco. Lì impalati venti minuti davanti agli scalini del palazzo, mentre gli impiegati sciamavano un po’ per volta lungo via del Proconsolo e poi dentro al portone.

A Gino gli veniva da dormire in piedi e allora, ogni tanto, sgranava gli occhi blu nella faccia lunga e secca. “Smetti di fare gli occhi a tonno!” gli biascicava il babbo a mezza voce, e poi si rimettevano a aspettare.

E l’impiegato che aspettavano loro, il Pertichini, arrivava sempre per ultimo, al galoppo, con la cipolla in mano e poco tempo per ascoltare i pigolii del babbo.

I ricordi di scuola, i compagni, chissà che farà questo e dove sarà quell’altro, chi era morto e chi aveva fatto i soldi e poi sempre lì, sui soldi, e il bisogno in famiglia e quel ragazzo tanto volenteroso e bravo ma sai, per la scuola bisogna averci anche le possibilità e loro…

E Gino ascoltava che si parlasse di lui così, a caso. Per dire solo quello che si doveva dire e nemmeno mezza parola vera. Ché lui non c’aveva volontà per nulla e la scuola la doveva lasciare perché non ci ricavava niente e i professori lo tenevano più tempo sbattuto fuori, in punizione, che in classe.

Il Pertichini, dopo un po’ che il babbo gli lisciava il pelo a dirgli come s’era sistemato bene lui, in quello studio così importante, e di già da tanti anni… uno dei primi a impiegarsi, dopo la scuola. Il Pertichini si metteva col naso all’in su e l’aria d’importanza e ci sarebbe rimasto volentieri a fare quella manfrina, senonché era sempre in ritardo e doveva scappare anche lui dentro a smettere di darsi importanza e sgobbare come tutti.

“Vedrò di fare quello che posso… ma ce n’hanno di già tanti, di garzoni… ripassate tra un po’ di tempo, vi so dire qualcosa”.

E loro, il giorno dopo, erano di nuovo lì, sicuri come le tasse.

Dopo un paio di settimane, al Pertichini non gliene importava nemmeno più nulla, di darsi importanza. Quando li vedeva, di lontano, sembrava gli si piantasse una spina nel sedere.

Rallentava, si girava di qua e di là, poi accelerava e cercava di entrare nel portone a testa bassa, come un toro. E il babbo, slanciato, olè, gli si parava davanti e ricominciava la litania.

Gino stava lì a fare la comparsa. E serviva, nel caso si decidessero a prenderlo in prova, a seguire svelto svelto il Pertichini e ripetere al principale la frase imparata a memoria. Poi corretto, rispettoso, aspettare che gli dicessero di cominciare e via, subito a sgobbare e farsi valere per portare i soldi a casa e far studiare i fratelli, loro sì bravi e meritevoli.

Ogni volta che vedeva arrivare il Pertichini il babbo scrollava Gino per una spalla, gli diceva “ricordati la frase” e cominciava a tremare tutto, magro e lungo com’era, preparandosi allo sforzo di chiedere.

Gino si rimpallava un po’ in testa la frase, gli pareva di saperla. Si metteva a guardare la via vuota e il grigio delle pietre invernali. L’umido che gli si rapprendeva in una nuvoletta bianca sotto il naso a ogni respiro.

Nemmeno le ascoltava più, le cavolate del babbo, tanto erano sempre uguali. Aspettava solo il momento quando il Pertichini trovava il modo di liquidarli. Il babbo diceva “porco Kaiser” fra i denti, “fila a casa!” urlando, e poi si avviava di corsa verso la Previdenza, dove da settimane arrivava in ritardo.

Ma un giorno, quando Gino nemmeno ci pensava più e osservava l’acqua della notte scorrere nella zanella, quando anche il babbo c’aveva solo un filo di voce piagnucoloso e la faccia stanca, gialla di mal di stomaco, quel giorno il Pertichini sbuffò: “aspettate qui”.

Gino nemmeno capì, lì per lì. Il babbo sbigottì e si mise a fissare il portone con la faccia idiota. Poi si riprese: “ti ricordi la frase?”. E mentre Gino annuiva di sì si mise a ricomporgli i capelli, il bavero, i pantaloni. Una pacca sulle spalle per il portamento e una sulla nuca per la testa bassa.

Gino, per la prima volta, guardò davvero il portone e il buio dietro e sentì gli ossi aguzzi dei ginocchi sbattere fra di loro.

Il Pertichini riapparve. “Sbrigatevi, vi aspettano”.

Dal freddo umido di fuori al tanfo chiuso di dentro. In un antro buio puzzolente di vecchio e poi su per delle scale di pietra alte, grandi, buie anche loro. Fecero un pezzo di un corridoio lungo, in penombra, fino a un portoncino con accanto una panca di gente seduta in fila a aspettare.

Entrarono nel portoncino e da lì passarono in un ufficio largo e ingombro. Pieno di fogli, libri di legge, scrivanie cigolanti e fruscii di impiegati stanchi sui fascicoli. Facce da piante vizze, senz’aria né luce. Schiene bombate intorno all’attenzione, occhi aguzzi sulle carte.

Un’altra porta antica li portò allo studio dei notai; alto, ampio, con finestre lunghissime troppo polverose per portare la luce. Travi scure sul soffitto, mobili in noce, abiti neri, pennini e pergamene. I soci anziani a cincischiare carte, sbadigliare tanfo di sonno, sciogliere piano la cera di un sigillo, osservare bene le cifre di un timbro prima di premerlo su un documento.

Ancora una porta e furono dentro lo studio del titolare, il notaio Donati. Una stanza piccola e vuota. C’era solo una scrivania immensa, nel mezzo, e due poltrone dall’aria nuova. Nessuno, a regola, ci si sedeva mai, davanti al notaio Donati.

Dietro alla scrivania, il notaio Donati; un mucchietto di panni neri infagottato intorno a una faccia pallida, china su un incartamento.

Rimasero a aspettare, rispettosamente, in piedi, in silenzio. In attesa per qualche minuto. Poi il

Pertichini si schiarì la voce e il notaio tirò su un po’ di testa, guardandoli di sbieco con gli occhi acquosi.

“Dottore, è il signor Cappelli, di cui le parlavo… ha portato il ragazzo…”.

Questo testo è tratto dalle pagine iniziali di Nessuno ti può costringere di Francesca Andreini, QuiEdit 2009

QUARTA DI COPERTINA di Nessuno ti può costringere

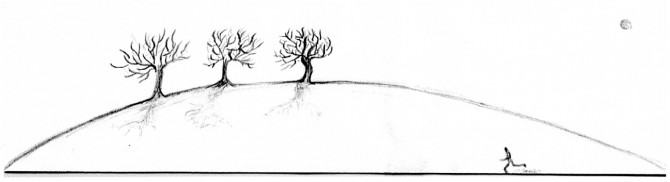

Un ragazzino che a dodici anni, nell’epoca tra le due guerre, scappa dalla famiglia e dai doveri e comincia a girovagare fra incontri straordinari e grotteschi, pericoli e iniziazioni attraverso una Toscana misteriosa, aspra, magica. Sfuggendo al peggio, Gino saltella fra paesi ed esperienze. Si ribella con testardaggine toscana alla natura cattiva del mondo. Con passione e ironia continua ad amare ogni aspetto della vita. Impara fra i boschi a schivare i colpi delle frasche. E per tutta la vita si piega, capriola e scivola fra le dita del destino. Crescendo si fa uomo, ma riesce sempre ad evitare tutto quello che lo vorrebbe costringere in una forma definitiva. Fino alla prova estrema della guerra. “Capiamo subito da che cosa sta scappando Gino”, scrive Maria nne Schneider , “ma che cosa insegue? Ha qualcosa dentro di sé che lo rende parente del fiabesco Pinocchio (…) e quello che Giorgio Manganelli dice di quel burattino, vale anche per Gino: che ‘segue il suo oracolo interiore’, che lo può anche far sbagliare, ma lo guida miracolosamente attraverso il mondo, facendolo andare dietro ai suoi sogni e alle sua curiosità e alla voglia di arrivare non sa nemmeno lui dove, ma intanto s’incammina”.

Francesca Andreini (Firenze, 1966) ha pubblicato nel 2002 un brano su Firenze (Die Florentinischen Hugel) nella raccolta Florenz, Eine literarische Einladung, edita da Wagenbach. Fra il 2004 e il 2007 è uscito a puntate, sulla rivista Zibaldoni e altre meraviglie, il romanzo storico, di formazione, Gino. Nel 2007 la sua commedia sul mondo del precariato Impara l’arte è finalista (3° posto) alla XIII edizione del Premio Enrico Maria Salerno per la drammaturgia Europea. Ha lavorato alla redazione di programmi televisivi per Mediaset e Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria e in Senegal fino al 2005; attualmente vive a Roma.

Scarcerare l’immaginazione - Gustavo Paradiso

Scarcerare l’immaginazione - Gustavo Paradiso La prima volta che ho tagliato l’erba a Falmouth Road - Francesca Andreini

La prima volta che ho tagliato l’erba a Falmouth Road - Francesca Andreini Gino/ 28 - Francesca Andreini

Gino/ 28 - Francesca Andreini Amorevole essere - Francesca Andreini

Amorevole essere - Francesca Andreini Cronache americane / 3

Cronache americane / 3 Il volo

Il volo Definizione irritante di felicità

Definizione irritante di felicità Cronache americane/ 5

Cronache americane/ 5