Fare un favore comporta sempre qualche rischio. Al termine del seminario pomeridiano, mentre è in partenza, il mio amico Fabio D. – Saturno, per chi lo conosce –, venuto a sapere che sto andando in biblioteca, mi si avvicina e mi mette in mano un volume corposo: «Visto che ci vai comunque, ti dispiacerebbe consegnare il mio ultimo libro? Qualche lettore, a quanto pare, lo ha richiesto». Sorvolo sulle reali esigenze dei lettori ma, dato che non mi costa, lo infilo in borsa. Sono uscito dall’aula col mal di schiena: penso che camminare mi faccia bene. Saturno non è così noto al grande pubblico, ma gode di una meritata stima nel campo della storia sociale.

Mi metto in strada e in cinque minuti arrivo. Entro in Palazzo Bastoni, l’enorme edificio scuro, ottocentesco, che ospita la biblioteca. Salgo le scale di marmo restaurate da poco e al secondo piano trovo in fretta al computer la segnatura del libro che mi serve, un libro collettaneo, Lingua, discorso, società: devo soltanto fare la foto a un paio di pagine del primo saggio e poi riconsegnarlo. Mentre aspetto al bancone la bibliotecaria che sta recuperando la copia in deposito, osservo la sala di lettura: luci calde, lunghi tavoli di pino con le prese per il portatile, pavimento in legno. Silenzio. Una cinquantina di persone, per lo più studenti universitari con gli zaini ai piedi. Di per sé lo scenario dovrebbe ispirare fiducia – e certo lo fa nello studio – ma per altri versi, emotivamente, non arriva a suscitarmela fino in fondo, perché lo studio illude che la lettura basti a indicare il traguardo o il limite a cui tendere, quando invece questi vanno scoperti con la fatica talvolta snervante della pratica. Mentre osservo gli studenti impegnati nei loro libri su T. S. Eliot o più tristemente su Jameson, spero che le cose per loro si mettano al meglio. Nonostante il mal di schiena, mi sento ottimista.

Nel frattempo Caterina, la bibliotecaria, mi viene incontro col libro e me lo porge.

Raggiungo il primo posto libero e scatto le foto.

Tornando indietro, le chiedo se possa consegnarle anche il libro di Saturno, ma lei con un sorriso scuote la testa e mi indirizza verso l’altra ala dell’edificio, dove, oltre che dei prestiti, si occupano anche delle donazioni:

«Mi spiace, ma deve proprio andarci di persona. Non non posso raccogliere la sua firma».

La saluto e non ci metto molto ad arrivare dove mi ha spedito: ma qui capisco che le cose vanno diversamente. Pensavo di trovare un ufficio, ma si tratta di un’altra sala di lettura, più grande e più spartana di quella da cui provengo. Al centro, di nuovo il bancone dei prestiti.

Vorrei spiegare la faccenda del dono ma, prima ancora di cominciare, il giovane e ossuto bibliotecario di turno mi mette in mano un modulo. Cerca di non incrociare il mio sguardo, sembra seccato. Non che non mi aspettassi una certa trafila – ho già affrontato un paio di volte questa procedura a casa mia –, ma speravo di meglio. Mi appoggio al bancone e lo compilo. Poiché si tratta di un libro di storia sociale: Tanti saluti. Il congedo dei figli dalla famiglia nella seconda metà del XX secolo in Italia, scrivo che la finalità del dono è quella di arricchire la raccolta.

Nel frattempo il bibliotecario sfoglia grafici sul computer mentre dietro di lui, in piedi, una sua collega dal maglione rosso che sembra più giovane – una studentessa universitaria in tirocinio? –controlla qualcosa sul cellulare tenendo un libro per ragazzi infilato sotto un’ascella. Ora intuisco la ragione del nervosismo: li ho sorpresi in una scena privata. Si trovano nel momento in cui, dopo essersi raccontati un aneddoto divertente, si continua a ridere: lei riesce a stento a trattenersi. Lui si gira a guardarla insinuante, così lei ride di nuovo muovendo la chioma bruna.

Consegno il modulo.

«Lei lo sa, vero, che questo libro sarà giudicato da una commissione che valuterà se è degno o meno di essere conservato?»

«No, ma capisco. Comunque, l’autore è già presente nel vostro catalogo. Questo libro è stato presentato in università, l’editore è di livello nazionale, non credo ci sia molto da dubitare. Penso che qualche lettore lo abbia richiesto».

Mi guarda: «Beh, non è che deve convincere me».

Cerco di non replicare.

Sul suo volto, la disinvoltura con cui prende in mano il modulo depositandolo nella cartella delle donazioni sembra sfumare in un interrogativo che si stempera solo quando incontra di nuovo lo sguardo della collega. Ha l’aria di chi ha scampato un pericolo, ma forse non ne è del tutto fuori.

Non mi sono mai chiesto se quello delle donazioni sia un fenomeno in ascesa, un tentativo di affidare all’ente pubblico il prolungamento di una fama che si ritiene comprensibilmente incerta, dato il numero inverosimile di libri che escono ogni mese. Credo sia un problema inaggirabile. Del resto, i cataloghi di tutte le biblioteche – e anche di questa – sono ricchi di poligrafi con numerose pubblicazioni autoprodotte. In questa sala, ad esempio, i presenti sono per lo più anziani. Quali equilibri reggeranno le decisioni dei selezionatori e quanto dovranno cedere all’insistenza dei maestri in pensione? Resto un un po’ a guardare, mentre la fronte alta del bibliotecario freme dalla voglia di liquidarmi per scrutare il futuro negli occhi della collega. Non posso reprimere un sospetto: la sua diligenza potrebbe anticipare la soluzione del dilemma alleggerendo il lavoro della commissione con un canestro da tre nel cesto dei libri rifiutati. Anzi, credo che la tentazione ci sia.

Intanto, lui aggiunge un chiarimento:

«Comunque, il responso della commissione è insindacabile: come avrà visto dal modulo, dal momento in cui il libro è consegnato, il suo destino non la riguarda».

Pensando a Saturno, che è rimasto in università dove insegna a contratto (sono dieci anni che va avanti così: lo so, sembra incredibile) avrei voglia di replicare, ma un’impressione mi frena: che per il bibliotecario non solo il giudizio dei selezionatori sia perfettamente e legittimamente insindacabile, ma anche arbitrario. Riprende in mano il libro e lo butta in un angolo del tavolo assieme agli altri cinque presenti. Quanti ne accatasterà ogni giorno? Dopo averli gettati, rimane a osservarli come se avesse estratto un numero del lotto. Se il suo contegno suggerisce qualcosa, non sembra riconoscere criteri di giudizio e, anzi, presumo che per lui la selezione non possa essere in alcun modo condizionata né da una garanzia istituzionale (quella universitaria – con qualche ragione – non è più riconosciuta), né da quella editoriale (anche qui il contesto non è del tutto affidabile, ma è pur sempre più credibile di quello dell’autopubblicazione). Musil faceva dire a Stumm von Bordwehr che il miglior bibliotecario è quello che non conosce il contenuto dei suoi libri. Chissà.

Mentre lo seguo nell’operazione, dai suoi sguardi sopra la spalla mi accorgo che il desiderio per la collega è autentico e autentica la sua devozione per lei; ma c’è qualcosa che me li fa sembrare fuori posto.

Poi capisco, più che altro mi ricordo del funzionamento dei servizi di prestito nelle grandi biblioteche: anche al di là della commissione, sul libro loro non dovrebbero aver nulla da dire perché non sono dipendenti della biblioteca, ma di una cooperativa che si occupa dei prestiti. I bibliotecari lavorano nelle altre sale. Forse Caterina potrebbe intervenire in mio favore. Potrei provare. Ma non è detto: magari il compito del giovane è quello di sfoltire il carico. Comunque, non so cosa altro io possa fare. E il mal di schiena mi spinge a sbrigarmi.

Me ne vado convinto che là dentro il libro non troverà la sua strada. Oltre a questa monografia, Saturno si ostina a scrivere contributi che pubblica dopo lunghe attese sulle riviste scientifiche dal ranking elevato. Chi li conserverà? Il mondo accademico, finché questo risulterà rilevante in termini concorsuali. Ma il resto, dove finirà? E dove finirò io, che da anni scrivo in sedi più precarie? Non mi sono pentito – ci mancherebbe – ma non posso negare che mi esponga più di lui. D’altra parte, la traiettoria di chi subordina lo studio personale e di fatto anche la propria espressione al raggiungimento di una soglia al di là della quale dovrebbe aprirsi lo scenario delle possibilità concorsuali è discutibile: superato questo ostacolo si dovrebbe finalmente aprire per un istante – finché il carro dell’anima non sarà tirato verso il basso – il momento in cui potrà davvero dire ciò che ha da dire. Ma è un’illusione, le cose non vanno mai in questo modo. Credevo che nulla potesse mettere a tacere l’espressione se non, appunto, queste considerazioni strumentali: ora invece mi rendo conto che davo per scontate delle garanzie che, per così dire, non sono più così solide, per cui in certe sedi i nostri libri potrebbero scomparire più in fretta delle nostre ambizioni. La commissione, infatti, ha poteri imperscrutabili.

Si potrebbe obiettare che oggi i sistemi bibliotecari sono informatizzati, che costituiscono una grande famiglia. E che quindi, anche se non presente in sede, un libro può sempre essere reso reperibile in breve ovunque si trovi grazie al prestito interbibliotecario e che anzi fra poco lo sarà in versione digitale. Molti documenti e testi, così come i manoscritti di pregio, sono già stati scannerizzati e ora sono disponibili on line. Ma il punto resta: cosa lasciamo nelle sale di lettura?

Uscito, per risollevarmi il morale sono spinto a fare quattro passi in centro osservando la gente che guarda le vetrine o ancor meglio – di solito funziona – un giro guardando in alto lo spazio fra i cornicioni e i tetti. A differenza di quel che rivelavano i gesti di Caterina, in quelli del giovane bibliotecario la sopravvivenza di un libro sembrava incontrovertibilmente frutto dell’arbitrio. Arrivo a pensare che, in nome di un assunto ragionevole (non possiamo conservare tutto) il suo atteggiamento finisca per negare ogni criterio di valore: ne fa in breve un’espressione di potere, che sente legittima nonostante confligga apertamente con le ragioni per cui la raccolta e la stessa biblioteca sono state costruite, ossia per non conservare solo ciò che è gradito al più forte. Di più, direi che – secondo un costume diffuso – questa sua pretesa ambisce soltanto a costituire l’alibi per porre se stesso nella posizione del più forte.

In alto, le travi dei tetti più vecchi mi confortano – come certe merlature nelle grondaie di zinco – non perché abbia nostalgia di quelli che vedevo da ragazzo, ma proprio perché trovo incoraggiante la loro età, il loro durare ancora. Tutto sommato sono conservati bene, meglio che altrove (quasi meglio che da noi). Quanto alle vetrine, vedo invece che in genere vengono osservate con minore attenzione rispetto a due o tre anni fa. I passanti le guardano di sfuggita, quasi senza rallentare il passo, come se fermarsi e mostrarsi interessati fosse divenuto fonte di imbarazzo. Nell’area pedonale i più giovani camminano in gruppo in mezzo alla strada, scambiandosi battute con il cellulare in mano. Due amiche si tengono a braccetto. Una coppia madre-figlia si ferma con calma davanti a una vetrina: la madre, più bassa e quasi filiforme, muovendo le dita in aria indica su un manichino la linea del soprabito corallo. La figlia bionda e decisamente più bella si mette a ridere. Sui marciapiedi mi fanno impressione soprattutto i cinquantenni, costretti a muoversi quasi di corsa. Quando mi trovo in queste condizioni di solito vado a fare la spesa, mi perdo fra gli scaffali del supermercato, ma sono fuori sede e mi sembra inutile entrare. Che senso avrebbe portarsi la spesa in treno?

Di colpo, a partire da un gesto della figlia che discute con la madre del soprabito – quello in cui finge di sciogliere la cintura – mi ritrovo a pensare alla prima uscita con Aurora, cinque anni fa, nel bar Novecento che ora non esiste più. Non è tanto il rinnovarsi a distanza di un’impressione sensibile, quanto il ricordo di una scena di un suo racconto: l’ultima serata con l’ex.

In breve. Avevano litigato per qualche questione futile, una cena riscaldata male. Lui aveva aggiunto che lei era troppo presa dalla sua professione e che tornava a casa sempre più tardi. In fondo – mi aveva detto – non aveva tutti i torti, ma avrebbe dovuto capire che in ufficio le verifiche trimestrali cadevano sempre in testa a lei, perciò c’era poco da fare, avrebbe potuto chiuderle solo dopo aver svolto quotidianamente i controlli più scrupolosi, settore per settore. Sapeva che per una decina di giorni le cose sarebbero andate in quel modo, non poteva impedirlo: la responsabilità dell’ufficio era sua. Ma lui lavorava come impiegato amministrativo nel Dipartimento Istruzione, aveva altri pensieri e – per così dire – altre priorità. Così, consapevole degli eccessi lavorativi di quella settimana, dopo aver concluso la verifica Aurora aveva pensato di ideare una serata scherzosa e risarcitoria, più o meno hollywoodiana. Era di buon umore, tornando a casa aveva comprato i cannoli nella pasticceria che lui preferiva e si era finalmente messa a cucinare il branzino con largo anticipo sulla cena. Come se non bastasse, in un momento di euforia, aveva comprato i colori per il corpo e si era dipinta una grande bandiera della pace sul seno sinistro. Poi, si era messa una vecchia vestaglia. Alla fine Stefano era rientrato dal lavoro, un po’ nervoso. Non che avesse trovato anche il lume di candela – le sarebbe sembrato eccessivo – ma il resto più o meno sì. Mi disse che era rimasta a lungo indecisa se rimanere abbigliata a quel modo per tutta la cena, o se togliersi la vestaglia un po’ alla volta. Voleva lasciare il gesto all’ispirazione del momento. In effetti, vedendola così vestita, lui sorrise nel pizzetto che allora portava. D’un tratto lei aprì la vestaglia e «qui – immaginerai – successe il finimondo».

Quando me lo disse, pensai che l’espressione alludesse a qualcosa di intuibile più o meno a tutti – del resto lei di proposito, maliziosamente, non aveva cambiato tono – perciò mi ero messo a ridere. Ma mi fermò: «No, no, tu non hai proprio idea». E in effetti non ce l’avevo; o per meglio dire, ne avevo un’altra.

Non appena scorta la bandiera della pace sul seno, lui aveva sbroccato: le aveva detto che quel gesto era quasi blasfemo, che non si poteva profanare un simbolo come quello, che non la credeva capace di tanto. Si era infuriato e agitando le braccia in aria aveva cominciato a parlare dei conflitti in Africa e dei bambini che morivano ogni giorno nelle guerre dell’imperialismo. Mentre lui continuava a parlare muovendosi per il soggiorno, sconcertata e senza replicare lei aveva raccolto la vestaglia ed era corsa in bagno. Stefano non accennava a calmarsi. Cinque minuti dopo ne era uscita in modo quasi inappuntabile, avendo recuperato l’intero repertorio indumentale – come mi aveva detto, ripetendo una formula di uno degli scrittori che lui preferiva. E niente, senza farla troppo lunga, aveva preso le sue cose in silenzio e se ne era andata: «Il pesce è in forno. Ti saluto», gli aveva detto, sulla porta: «Domani spasserò a prendere il resto». E così, come in un film non troppo riuscito lui l’aveva lasciata andare pensando che si sarebbe voltata indietro. Poi, visto che non era accaduto, dalla finestra le aveva gridato: «Ma perché devi sempre fare queste scene?». Era ancora convinto della bontà della sua posizione, ma lei non si era girata. Il mattino dopo aveva preso tre ore di permesso e con Giulia e la sua station wagon erano venute a portare via il poco di suo che era rimasto nell’appartamento (per qualche giorno si era offerta di ospitarla). E così era finita.

Ero convinto – e lo sono ancora – che Aurora avesse agito per il meglio, ma non c’entra poi tanto col soprabito che le due donne stanno ancora osservando. O forse sì.

Secondo uno dei mutamenti ricorrenti del costume, in alcune stagioni il desiderio di ciò che ci manca, di ciò che ci manca sul piano personale – che si esprime negli affetti – si traduce talvolta in ciò che ci manca nella prassi sociale, che ci pone davanti la nostra fragilità e incompletezza tenute a stento a bada da una buona volontà ossessiva e troppo consapevole di sé. Qui nascono le rigidità teoriche, perfino alcune pretese di estremismo. Quei volumi che l’ossuto bibliotecario maneggiava sbrigativamente mirando all’efficienza, avevano molto più a che fare con gli sguardi che gettava verso la sua collega che con una più astratta nozione di servizio: la mano esperta che padroneggiava i libri e le procedure era ed è in fondo la stessa che si allungava verso le dita di lei. Del resto, i libri nascono da quelle parti: eppure sembrava ignorarlo. Forse anche lui confondeva il seno con la bandiera.

Una consapevolezza perduta per sempre? Chissà. Può darsi. Ma sono spinto a credere che resti rinchiusa in un guscio che si rompe solo sotto la forza di una necessità materiale. Se la mancanza non è troppo gravosa, quando il bisogno diventa difficile da soddisfare, induce a riconoscere una misura nei gesti e perfino nelle parole di cui è poi difficile smarrire la coscienza. Allora gli individui si riconoscono fra loro, riprendono una fisionomia più complessa e questa condizione di precarietà pensierosa, che non dura un istante ma un periodo più lungo e incerto, permette di recuperare la misura perduta. In certi casi anche l’amore spinge a ritrovare il proprio passo, ma fra speranze e gelosie non è detto che agisca in modo universale. A volte, come era accaduto con Stefano, l’amore vede un po’ troppo se stesso. Conta di più l’amicizia. Tolte queste due ipotesi, la necessità materiale e l’amore disinteressato, il recupero possibile somiglia troppo all’esperienza della conversione: da non escludere, d’accordo, ma non così diffusa. Chissà che valore ritroveranno, i libri, in certi posti.

Con questi pensieri in mente e il mal di schiena ho recuperato la via per la stazione.

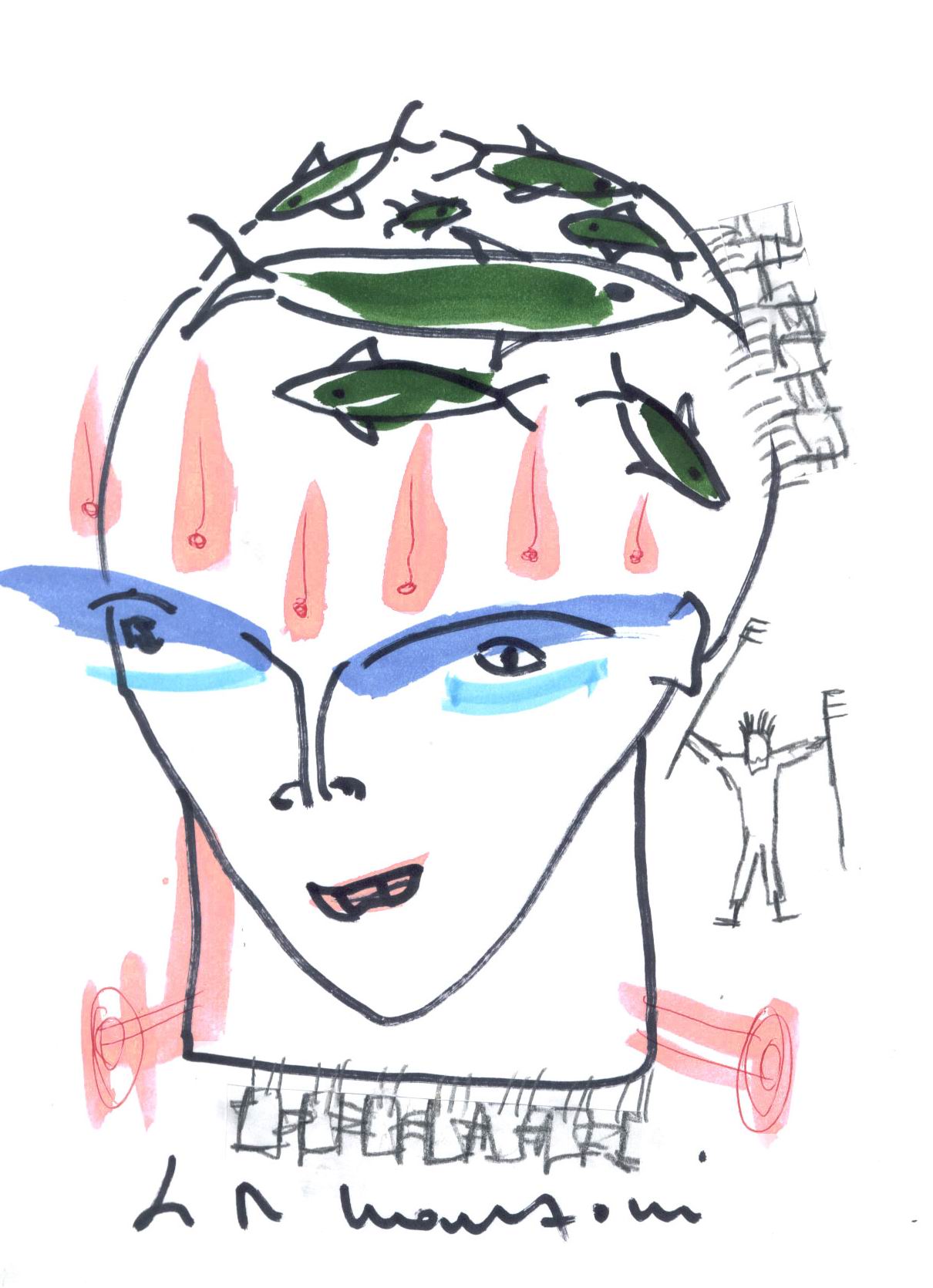

A schermo nero - Marco Ercolani

A schermo nero - Marco Ercolani Carl - Walter Nardon

Carl - Walter Nardon La busta - Francesca Andreini

La busta - Francesca Andreini Armate notturne - Francesca Andreini

Armate notturne - Francesca Andreini Il mistero dei costumi. Su Flannery O’Connor

Il mistero dei costumi. Su Flannery O’Connor Una lenta ripresa

Una lenta ripresa Fra i libri e il mondo. Ricordo di Gianni Celati

Fra i libri e il mondo. Ricordo di Gianni Celati Incontri domenicali

Incontri domenicali