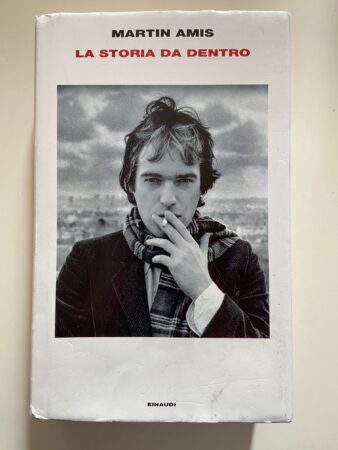

Uscito a Londra nel 2020 col titolo Inside Story e tradotto quest’anno da Gaspare Bona per Einaudi, La storia da dentro è l’ultimo libro di Martin Amis, scomparso il 19 maggio scorso. Con questo volume corposo (657 pagine), Amis ritorna a più di vent’anni di distanza sui temi autobiografici di Esperienza in un libro meno omogeneo che trova il suo equilibrio alla distanza. Mentre quel memoir, scritto dopo la morte del padre Kingsley, narrava la giovinezza dell’autore nel contrappunto emotivo della tragica vicenda di Lucy Partington – la cugina scomparsa nel 1973 e solo vent’anni dopo riconosciuta vittima del serial killer Frederick West – questo è un libro policentrico. Diviso in cinque parti, racchiuse da un Preludio, un Postludio e due Post Scriptum, il libro intreccia più linee narrative: la principale racconta delle relazioni di Amis con Saul Bellow, Philip Larkin e Christopher Hitchens; la seconda riflette sulla scrittura, con intermezzi ricchi di allocuzioni al lettore; un terza narra la storia fittizia della relazione di Amis con Phoebe Phelps, una donna vulnerabile e vendicativa, e infine una linea segue l’autore nelle trasferte in Israele, Francia e Stati Uniti, in cui affronta diversi temi di politica internazionale (la questione israeliano-palestinese, la guerra in Iraq, l’11 settembre, il terrorismo). A metà circa del libro compare Oktober, un reportage narrativo dalla Germania sui flussi migratori e l’Oktoberfest. La narrazione è arricchita dai dialoghi fra i personaggi che discutono avvenimenti appartenenti a linee diverse. Di queste, l’ultima è sicuramente la più debole: anche se trae spunto da altri libri di Amis – ad esempio Il secondo aereo –, la voce narrante sembra meno in grado di articolarla, meno padrona dei dubbi e delle esitazioni, tanto da prodursi talvolta in un racconto pressoché illustrativo. Come ci si può aspettare, il tono dell’autore è irriverente, quello per cui, ricordandolo sul «Guardian» il 21 maggio scorso, Geoff Dyer ha scritto che Amis era «Mick Jagger in forma letteraria»; ma in questo caso la prosa elettrizzante non basta e la perentorietà di giudizio, in uno scenario internazionale in continuo mutamento, conferma il carattere della voce narrante senza restituire novità argomentative degne di nota.

Tolta però di mezzo questa obiezione, si può tornare al resto, ossia alle ragioni per cui il libro vale la pena. E sono molte. Il demone della prima parte è Phoebe Phelps, personaggio magnetico dal cuore nero, che ricorda altre eroine di Amis: attraente, anzi irresistibile, cattolica e devota, ferita da una violenza subita da bambina, giocatrice d’azzardo, escort, donna d’affari versata nel ricatto e nella mistificazione. Per cinque anni tiene in ostaggio la vita affettiva del protagonista, costringendolo ai rituali della sua nevrosi, irretendolo come un problema affascinante per il quale si danno numerose soluzioni, tutte insoddisfacenti. In questa parte si discute soprattutto dello stato delle cose nel mondo occidentale in fase di declino. Bellow dà piena mostra di sé, come in questo formidabile scambio di battute con Amis sulla vita americana, in cui distingue le ragioni private da quelle pubbliche:

«In America ci sono due diverse accezioni del peccato.

Cioè?

Una etica e una morale. Andare al Gomorrah [sex club di lusso] è immorale. Pagare le squillo con i soldi delle elemosine non è etico. La morale riguarda il sesso, l’etica il denaro». (p. 22)

Hitchens interviene come personaggio eccessivo e illuminante; Larkin, invece, per ora è solo evocato in alcuni scambi di battute. Le convinzioni letterarie di Amis sono espresse senza circonlocuzioni, ma nel contesto di una pratica esercitata con misura. Risulta certamente persuasivo quando fissa gli argomenti che la prosa non riesce a rappresentare senza mostrare una debolezza costitutiva, ossia i sogni, il sesso e la religione. A suo avviso, da ogni trattazione di questi temi emerge «un deficit di universalità», una consapevolezza non condivisibile. La loro declinazione è infatti così gelosamente intima, che il racconto non consente un’immediata immedesimazione da parte del lettore; perciò, se per iscritto i sogni sono motivo di noia, descrivendo il sesso i particolari vanno evitati, mentre la religione va lasciata alla poesia o alla filosofia perché in un romanzo sferraglia – l’esempio è questo – come un carrello da tè in uno scompartimento ferroviario. Qui forse si potrebbe tentare qualche obiezione, citare qualche autore russo, ma nel complesso è difficile dargli torto.

Nella parte dedicata alla Francia ai tempi dell’Iraq, poco prima di pagina 300, il libro tocca il punto più faticoso, in cui Amis mette in scena uno scontro fra «Zio Sam e Jean-Jacques» – sulla scorta delle divergenze fra America e «Vecchia Europa» in merito alla necessità della guerra – e parla dell’odio francese e del modo in cui l’America lo ricambia in un dialogo con la moglie Elena in cui tutto suona fuori giri, come se Amis avesse soprattutto sete di difendere una posizione radicale. Ma se questa parte può ancora dilungarsi ruotando attorno agli inganni della politica e alle virtù dell’arte, nella seconda, di colpo, i diversivi scompaiono. Il tempo della vita non può più darsi senza il pensiero della fine. L’urgenza arriva imprevedibile e – per quanto si possa meditare – imprevista. Ormai non c’è più tempo da perdere. L’irriverenza deve cominciare a farsi attenzione concentrata, raccoglimento: «La vita, come ho detto, è artisticamente senza vita; e il suo unico tema unificante è la morte» (p. 324).

Di qui in poi nel libro è difficile trovare qualche stonatura; anche i più rari ritorni di Phoebe Phelps, con le sue mistificazioni che tendono a insinuare nell’autore un dubbio sulla sua origine, sembrano aver perso il loro potere perturbante. Proust diceva che, da un punto indefinito in poi, la vita di ogni uomo è costantemente dominata dal pensiero della morte. Entrato in questa prospettiva, Amis segue passo passo i tre amici e maestri nei loro ultimi anni, alternando la riflessione sulle loro necessità espressive e i tormenti della malattia. Abbandonati i vezzi più evidenti, la voce narrante si mette al servizio di vicende che non la riguardano, ma in cui è emotivamente coinvolta; e dà il meglio di sé. Qualcuno potrebbe intrepretare questa svolta come un espediente compositivo messo in atto per bilanciare le due parti, ma il tono muta in modo così aderente alle vicende narrate, da suggerire una progressione nel life-writing più che una soluzione formale che funge da contrappunto alla prima parte. In altre parole, potremmo dire che le preoccupazioni dell’arte kunderiana del romanzo sono abbandonate: i conti non tornano, ma non è più questo ciò che importa.

Dopo la morte del padre Kingsley, anche lui scrittore affermato, Saul Bellow era diventato per Amis un punto di riferimento non solo artistico, ma anche personale; non proprio il sostituto della figura paterna, ma quasi, come l’autore stesso lascia intendere. Sempre proteso verso qualcosa di nuovo, Bellow era l’esempio di un ingegno infaticabilmente ottimista; era, nelle parole di Updike, «il romanziere americano più esuberante e melodioso del dopoguerra». I primi segnali della sua demenza e poi il progredire dell’Alzheimer mettono Amis di fronte a uno scenario indecifrabile in cui il peso delle nuove condizioni viene condiviso con le persone più vicine a Bellow. Gli incontri con lui, da «fantastiche e amichevoli lezioni private» regrediscono a semplici conversazioni fino a limitarsi infine a un modo per condividere il silenzio. D’un tratto, Bellow non sa più leggere. In un seminario moderato da Keith Botsford, Amis affronta la Linea d’ombra di Conrad alla presenza di un Bellow silenzioso. La trattazione si fa involontariamente allusiva. Le difficoltà del narratore di Conrad a bordo dell’Otago, la perdita della padronanza, del collegamento, l’indebolimento del pensiero: ecco il modo il cui ci si trova ad affrontare la linea d’ombra, costretti a fronteggiare ciò che non è padroneggiabile, con pochi e quasi inservibili strumenti.

In questo contesto, e in modo ancora più dirompente, arriva la telefonata di Ian McEwan che invita Amis a leggere nella posta elettronica l’e-mail con cui Christopher Hitchens, che ha scritto a entrambi, annuncia di essere gravemente malato: cancro all’esofago, la stessa malattia fatale a Larkin, e la stessa di cui è morto nel maggio scorso Martin Amis. Hitchens è raccontato in modo affettuoso e diretto in paragrafi che lo seguono nelle sue cure debilitanti a Houston, sottolineando di passaggio l’insopprimibile voglia di vivere del polemista, che anche nel reparto oncologico trova in sé l’energia per scrivere; Amis ne ripercorre le battaglie, le pose radicali e intellettualmente feconde, le bevute memorabili e la vita amorosa (anche l’importante relazione con Anna Wintour).

Ma il centro di questa parte, e forse dell’intero libro, è Philip Larkin. Amico di Kinglsey Amis e padrino del fratello di Martin, il grande poeta resta per varie ragioni indecifrabile. Nato nel 1922 a Coventry, era figlio di Sydney, tesoriere della città, lettore competente, filotedesco e filonazista, che nelle estati del 1936 e del 1937 lo portò con sé in due pellegrinaggi nel Reich, a Koenigswinter e a Kreuznach. La madre Eva, soggiogata dal marito, gli sopravvisse e nella sua costante passività – il poeta doveva scriverle quasi ogni giorno – si rivelò estremamente possessiva. Larkin aveva una sorella maggiore di un decennio, Catherine detta ‘Kitty’, che insieme alla madre lo istruì fino all’età di otto anni.

«Si narrava che Sydney tenesse sulla mensola del caminetto della casa di Coventry una statuetta con i baffi che, al tocco di un pulsante, faceva il familiare saluto. Evidentemente non c’era nulla dello spirito fascista che non gli scaldasse il cuore: lo sfarzo minaccioso, la fratellanza sudata (gli ‘piacevano gli allegri canti nelle birrerie’), il pupazzo puerilmente kitsch in salotto» (p. 417).

Amis ricorda come la passione per l’efficienza tedesca non fosse in quegli anni un fenomeno isolato. Nel 1928 David Herbert Lawrence aveva scritto una Letter from Germany, pubblicata postuma nel 1934 e apprezzata anche da Thomas Mann, che sotto l’eloquenza e una non comune capacità di cogliere la radicalizzazione della Germania che «guardava verso est», si curava poco del montante antisemitismo. «L’inevitabile, misteriosa barriera, e il grande orientamento dello spirito tedesco – scriveva Lawrence – è di nuovo rivolto a est, verso la Tartaria». Nella Nuova enciclopedia Savinio ha scritto efficacemente che la Germania era «l’Asia dell’Europa». Lo spirito esaltato e violento degli anni Trenta tedeschi aveva trovato molti ammiratori, fra i quali Sydney non era il meno appassionato. «Larkin senior rese la vita di sua figlia “un supplizio”, e con gli anni martirizzò la moglie Eva fino a ridurla a una pioggerella di ansie e timori». Il figlio avrebbe ricordato l’infanzia con due sentimenti dominanti: prima la paura, poi la noia; in seguito, una noia dimenticata. Il verso più famoso di Larkin: «They fuck you up, your mum and dad», «Mamma e papà ti fottono», al di là della sua portata generale, nel caso della sua vita assume un peso e una funzione annichilenti. Larkin ammirava la determinazione di suo padre, gli voleva bene. Tuttavia, benché fosse contrario al costume di addossare la colpa di una vita infelice ai genitori, in una lettera ricordò di non avere mai visto i suoi scambiarsi un solo gesto spontaneo di affetto. E Amis nota giustamente che un bambino non ha solo bisogno di essere amato; ha anche bisogno di essere testimone dell’amore.

«La deprivazione – ha scritto Larkin, in equilibrio fra umorismo e disperazione, – è per me quello che le giunchiglie erano per Wordsworth».

Alto, dinoccolato, con grossi occhiali da miope, precocemente calvo e affetto a volte da balbuzie, Larkin si laureò a Oxford, dove strinse amicizia con Kingsley Amis. La sua vita di bibliotecario all’Università di Hull non fu priva di relazioni. L’autore introduce con brevi schizzi le cinque donne della vita di Larkin, fino alla più importante, la virile Monica Jones, che convisse con lui fino alla fine, nel 1985. Ognuna tesa, oppressa da ansie, frustrata per meriti non riconosciuti e – scrive Amis – con «un vago e stizzoso senso di superiorità… un senso di superiorità per nulla supportato dai fatti». Poco più avanti: «Monica, che per tutta la vita adulta fu una docente universitaria chiassosa e supponente (ma anche un’attenta lettrice, e di tanto in tanto fidata curatrice dei versi di Larkin) non pubblicò mai una riga…» (p. 428). Ogni rapporto era tormentato più di quanto non sia inevitabile da incomprensioni, struggimenti, concupiscenza, rabbia. Larkin amava la pornografia, coltivata in privato, ma le sue idee di trasgressione – nota sempre Amis – lo stroncavano, lasciandolo con un prepotente senso di sconfitta. Invidiava il coetaneo Kinglsey Amis, il suo successo editoriale e quello ancor più clamoroso con le donne (ne avrebbe scritto nella poesia Letter to a Friend about Girls, che non pubblicò mai, anche perché le sue donne vi si sarebbero riconosciute). Quando la coppia Larkin e Monica Jones andava a cena dagli Amis, sembrava che, per così dire, la moglie comprensiva fosse costretta a tollerare per l’intera serata le esasperanti elucubrazioni e le infinite lamentele del marito, ma in questo caso la moglie era Larkin. L’inferno domestico della sua famiglia si riproponeva nell’intimità, come nella grande e terribile poesia Love Again del 1979, pubblicata postuma, in cui prima si rivolge alla donna che crede lo stia tradendo, poi invece – qui sotto – a se stesso:

[…]

Isola piuttosto questo elemento,

Che si diffonde nelle altre vite come un albero

E le fa ondeggiare come vi fosse un senso

E dimmi perché con me non ha mai funzionato

Devono c’entrare la violenza

Di lunga data, e le ricompense sbagliate

E l’arrogante eternità.

Questa indagine è centrale nel libro perché riflettendo sul modo in cui il poeta si avvicina alla morte, Amis deve includere, sia pure di passaggio, altrettante riflessioni sui grandi testi di Larkin, nei quali la morte è un tema dominante. Al pubblico cui si riferisce sono così noti che bastano alcuni accenni per comprendere, ma per i lettori italiani, eccettuati gli specialisti, è difficile orientarsi. Vale per The Whitsun Weddings, per An Arundel Tomb, per The Old Fools. Segnata da contrastate vicende editoriali, la fortuna di Larkin in Italia è infatti lontana da quella che dovrebbe essere; ci si augura che l’annunciato Meridiano che Claudio Giunta sta curando possa porre rimedio alla situazione riproponendo l’opera di un artista che ha osservato il Modernismo con fastidio (scrivendo di jazz, non perdonò mai a Miles Davis la svolta modale, figuriamoci Bitches Brew); un poeta di suprema padronanza metrica e di aperture leopardiane, che nel pieno Novecento ha saputo coniugare in modo miracoloso tono lapidario e linguaggio quotidiano.

Benché la partecipazione emotiva di Amis sia evidente soprattutto nella vicenda di Christopher Hitchens, è in Larkin che la ricerca nelle vicende interiori della storia trova il suo compimento, nell’immagine di chi assume su di sé lo sforzo di sostenere la dignità umana andando incontro alla morte senza distogliere lo sguardo dall’abisso, come si legge in Aubade: guardando attraverso la tenda alle quattro di mattina l’alba che annuncia la morte di un giorno più prossima, con la mente che si confonde non tanto per il rimorso del bene non fatto, o l’amore non donato, o ancora per aver speso invano la vita cercando di trarsi d’impaccio dalla condizione in cui ha avuto inizio, ma per il vuoto completo, l’estinzione verso cui siamo diretti e in cui ci perderemo per sempre.

Al di là delle vicende biografiche e dei padri terrorizzanti, attraverso Larkin, che ha studiato a fondo, il richiamo di Amis risale oltre il limite della storia (la minuscola è d’obbligo) verso una vicenda umana che comprende tutti e che non ha nulla di dialettico, e di cui troppo spesso, distratti dalle necessità e dalle discussioni stagionali, dimentichiamo i limiti. Scritto da uno che non ha mai nascosto di avere una grande opinione di sé, questo libro è un omaggio alla grandezza degli altri.

*

Nota. Si parla di M. Amis, La storia da dentro, Torino, Einaudi, 2023. Di seguito i riferimenti ai numeri di pagina non indicati nel testo. Amis scrive dei limiti della narrativa quando parla di sogni, sesso e religione alle pagine 28-38. L’esempio del carrello da tè nello scompartimento ferroviario si trova a p. 35. Ricorda la presenza paterna di Bellow dopo la scomparsa del padre a p. 336. Il giudizio di John Updike su Bellow si trova a p. 7. Per il ricordo delle fantastiche lezioni private di Bellow, p. 333. Una lunga citazione da Letter from Germany di D. H. Lawrence è riportata da Amis a p. 419. La parte su Sydney Larkin, che rende la vita della figlia un supplizio, è a p.423. La famosa battuta di Larkin sulla deprivazione e le giunchiglie di Wordsworth qui è ricordata a p. 425. La citazione dalla poesia Love Again è a p. 436. La traduzione, non essendo indicato altrimenti, è di G. Bona. è La più completa raccolta delle poesie di Philp Larkin, The Complete Poems, è stata curata da Archie Burnett nel 2012 per Farrar Straus & Giroux. Un’antologia delle poesie di Larkin è stata curata e introdotta proprio da Martin Amis: P. Larkin, Poems. Selected by Martin Amis, Faber & Faber, 2013. (wn)

Uno sconto di pena - Walter Nardon

Uno sconto di pena - Walter Nardon Cene eleganti - Walter Nardon

Cene eleganti - Walter Nardon Liberazioni - Walter Nardon

Liberazioni - Walter Nardon Un presente bisestile - Walter Nardon

Un presente bisestile - Walter Nardon Passaggio di consegne con imprevisti

Passaggio di consegne con imprevisti La materia di Marte

La materia di Marte Carl

Carl Arredo sacro

Arredo sacro