Come già l’infelicità familiare, anche l’alcolismo conosce mille versioni diverse. Memo beveva, ma beveva in modo irripetibile perché la sua misera gioia, o meglio la festa teatrale in cui consisteva la sua vita, fra i tavoli del bar non trovava slancio, amplificandosi a dismisura, né si affievoliva, piuttosto si spogliava di ogni eccesso, tanto che, nelle consuete e improvvise contorsioni che imprimeva al suo corpo mentre parlava delle ultime avventure, non c’era traccia di affettazione, né di ricerca del consenso o di uno sguardo compassionevole. Queste reazioni semmai si facevano strada dopo, quando lui se n’era già andato: l’alcol che lo rovinava riduceva al minimo le sue intemperanze. Per lo più raccontava brevemente gli episodi della sua giornata, piccole evenienze, lavori di casa o di risistemazione, commentandoli con alcuni termini che sentiva definitivi e che nelle sue storie tornavano, come voci di una rubrica o come i tormentoni dei comici, rivelando per lui un contenuto segreto. «Égalité!» diceva, ad esempio, fatta una breve pausa, dopo aver raccontato come era sceso in moto da un ripido sentiero di montagna. «É-ga-li-té!».

La prima volta che l’ho visto – ero bambino – avrà avuto trentacinque anni. Basso di statura, con la testa grande, o per meglio dire lunga, su un collo corto, era un uomo di fatica che lavorava spaccando pietre nella maggiore cava di porfido della nostra zona, posta in montagna, quattro chilometri sopra la casa dei miei. Portava maglioni di lana e jeans che, a causa della sua statura, risultavano sempre troppo lunghi, per cui li arrotolava fino a una misura più comoda. Nel tempo libero, arrotondava la paga svolgendo lavori manuali per i compaesani. Il resto lo passava al bar. Viveva con suo fratello Erminio, disabile ma per lo più autonomo, che parlava con difficoltà e lavorava in una cooperativa sociale di Trento, dove rilegava vecchi libri delle biblioteche rovinati dall’uso. Scendeva ogni giorno in corriera per conto suo. Rimasti presto orfani dei genitori, i due avevano vissuto insieme, prima con l’aiuto della vecchia zia Rita poi, alla sua morte, in modo autonomo. Mi sono chiesto più volte cosa mangiassero perché se Erminio non poteva essere in grado di cucinare, non credevo che Memo – che pure in teoria avrebbe potuto cavarsela – ai fornelli fosse affidabile. Invece ho saputo che il suo lo sapeva fare. Tiravano avanti in una casa in centro del paese, con la parte superiore ancora al grezzo, mentre il piano terra, dove risiedevano, era stato intonacato e imbiancato alla meglio.

Memo si muoveva su una delle rare moto Gilera col serbatoio azzurro, che sembrava già vecchia ai tempi in cui l’ho conosciuto e che molto probabilmente aveva preso usata. La metteva a punto perché non era digiuno di alcune conoscenze meccaniche e le parlava come a un animale domestico. Dopo il lavoro, girava sulle strade forestali, dove spesso ambientava le sue storie. Quando il vigile lo cercava per qualche infrazione, o il guardacaccia gli si accostava per sapere se avesse cacciato di frodo – perché qualche volta, lo sapevano tutti, si dava al bracconaggio – lui ascoltava composto, poi stringendosi nelle spalle scandiva perfettamente: «Il dio Nettuno». Si diceva che vendesse qualche capriolo al macellaio del paese vicino, ma non l’avevano mai colto sul fatto. Anche in questo campo, come in buona parte di ciò che gli serviva per vivere, cercava di arrangiarsi con misura; nella cauta indulgenza di cui godeva giocava senza dubbio un ruolo il suo atteggiamento bonario, privo di malignità.

Nei suoi racconti, più delle parole era la mimica a prendere il sopravvento. Fermo sul piede sinistro, allungava la gamba destra in avanti, in obliquo, e poi vi faceva forza quasi a saggiarne l’elasticità; quindi, partendo da questa posizione, si girava all’indietro con una torsione della schiena: «Égalité!»

Sapeva che le sue piccole disavventure (la moto in panne su un sentiero, i ghiri che facevano il nido fra le assi del tavolato sul tetto di una baita che si era trovato a risistemare) erano episodi che potevano capitare a chiunque, ma intanto erano capitati a lui.

Il suo compagno di serata era Ettore, un uomo di statura poco più che media, massiccio e silenzioso, circa della sua età, che le rare volte in cui parlava lo faceva compiacendosi di strascicare le parole, impastate fra il dialetto e un italiano elementare, come se, davanti alla sua forza – per lui il vero discrimine di un discorso – la necessità di parlare dovesse competere solo ai più deboli e ai lavativi (era infatti convinto che la maggior parte degli abitanti del paese fosse lavativa). L’obbligo dunque non competeva a lui: «Sceiii matt??» diceva ogni tanto davanti a qualche frase colorita di Memo. Concludeva le sue brevi perorazioni con il sorriso ironico di chi, a suo modo di vedere, ha capito come stanno le cose. Per questo alcuni compaesani lo chiamavano “il Ribelle”, ma al di là di tutto, nella sua figura imponente, non era molesto. Guidava una vecchia Panda 4×4 beige sulla quale con Memo girava per la montagna e le feste di paese.

2.

Mia madre mi aveva avvertito. La vendemmia dell’uva Schiava a ottobre inoltrato, secondo l’uso di allora, esponeva a un rischio maggiore sul fronte meteo; per questo molti, scendendo nei campi prima dell’alba, cercavano di portare a casa il raccolto con una foga talvolta prossima alla disperazione; del resto, lo stato d’animo non doveva essere inedito se un vecchio proverbio locale in italiano suona: Durante la vendemmia non ci si lava e non ci si fa [nemmeno] il segno di croce. Perché non se ne ha il tempo. La neve caduta nella notte aggravava il lavoro dei contadini che si erano trovati in ritardo: cinque centimetri, cui al mattino era seguita una pioggia leggera che non cessava. Cariche di uva, e ora anche di neve fradicia, le pergole si piegavano sotto il peso e dovevano essere alleggerite prima che i cavi potessero cedere. Naturalmente, – ma suonava già come un problema secondario – zuppo come ora sarebbe stato conferito alla cantina sociale, il raccolto avrebbe senz’altro lasciato per strada qualche grado zuccherino e quindi sarebbe stato pagato meno, ma il pericolo di perderne una parte era imminente.

Fra i ritardatari c’era anche Memo, che possedeva una vigna scoscesa – come tutti – ma fuori mano, a quasi quattro chilometri dal paese; era in ritardo non perché non si fosse preoccupato per tempo, ma semplicemente perché, nell’affanno generale, ognuno badava al suo e quindi chi come lui non aveva una famiglia attorno a sé pagava un prezzo più alto.

Mia madre era amica di sua cugina. Mi disse che era giusto dargli una mano e così con lei (che non guidava) poco dopo pranzo scendemmo a piedi per la valle sotto il paese, con la giacca a vento e l’ombrello. Si era alzata anche un po’ d’aria che esaltava l’umidità di cui già eravamo intrisi fino alle ossa.

Confesso che non avevo alcuna voglia di andarci, mettendo da parte i miei libri (per i miei dovevo essere sempre pronto a metterli da parte), ma credo che nessuno in quei giorni volesse andare nei campi. Quelli che incrociavamo su un trattore non erano in vena di scherzare. Ripensavo a chi non comprendeva la nostra condizione, all’entusiasmo fuori misura di un tizio di Cesena che avevo conosciuto al lago, tre mesi prima – un certo Massimo – che davanti al tramonto ripeteva quanto fosse gioiosa la festa della vendemmia nei filari. Riflettendo, anche al netto di condizioni climatiche più favorevoli delle nostre – che certo in Romagna non mancano e che avranno favorito meravigliose aggregazioni di giovani festanti – nel suo tono liquido e oratorio illustrava la campagna con scene simili a quelle dei pastori nei film della principessa Sissy, insistendo in modo così plateale da denunciare – secondo me – che i contadini li aveva frequentati allo scopo di condividere per tre quarti d’ora le sorti del popolo, per poter dire di averne fatta esperienza, come lo si fa quando un bicchiere lo si assaggia appena.

Mi tirai di nuovo il berretto sulle orecchie.

D’altra parte, erano anni che mi chiedevo se quello sforzo fosse ripagato. Dal punto di vista economico, no. Il dispendio di fatica e mezzi per arrivare al raccolto, tenendo conto di tutti i rischi del clima, fra l’altro con un’uva poco pregiata, era fuori scala. La gente era ancorata a una tradizione che non poteva migliorare. Davanti ai miei sfoghi, mio padre mi chiedeva: «E quale sarebbe, secondo te, l’alternativa?» Quel poco che i paesani raccoglievano andava a integrare il reddito della famiglia. Se non avessero visto ragioni certe di guadagno, non sarebbero mai stati propensi al cambiamento (poco più tardi, grazie ai risultati di una ricerca e a qualche incentivo, sarebbero arrivati i primi cambi coltura).

Scendere per la strada nel freddo infernale di quella giornata era insopportabile: avrei preso a calci tutti quelli che vedevo, uno per uno.

Mia madre, di solito espansiva, tacque fino all’arrivo.

Nel vigneto di Memo eravamo in pochi: Ettore era impegnato con i suoi parenti, anche loro in ritardo. Oltre a noi c’erano Anita (l’amica di mia madre e cugina di Memo); Bruno, un pensionato vicino di casa di Anita, e ovviamente Memo ed Erminio. Non essendo in grado di parlare in modo chiaro, a volte Erminio si esprimeva a gesti. Fu il primo a venirci incontro, sorridendo contento di vederci; ma il suo non era un sorriso aperto perché, per una svolta recente del carattere, dal momento in cui aveva cominciato a lavorare in legatoria era diventato più orgoglioso; quel suo rendersi parzialmente autonomo aveva fatto crescere in lui un’inedita opinione di sé, compensando in eccesso la rassegnazione che aveva provato troppo a lungo.

Bruno cercò di confortarci: «Per fortuna, si fa presto», alludendo al fatto che l’uva Schiava, rispetto ad altre varietà, si toglie più facilmente dal ramo.

Memo andava e veniva con la bigoncia, scaricando l’uva nella vasca issata sul motocoltivatore che si era fatto prestare – grazie a Ettore – da un amico.

«Égalité, mio caro. Hai visto la faccenda? È una faccenda matematica, non si scappa. Ma siccome l’Italia gira, giriamo anche noi».

Anita aveva detto a mia madre che erano in mezzo alla tormenta, ma che il peggio era passato.

Nella pergola per prima cosa dovevamo far cadere la neve scuotendo piano i fili di ferro a cui erano assicurati i tralci, poi togliere i grappoli d’uva, senza usare la forbice, dato che il peduncolo dell’uva Schiava lo permette. Svuotavamo quindi gli imbuti raccogli uva nei secchi bianchi che a loro volta Memo rovesciava nella bigoncia. Il freddo ci rallentava, rendendo ogni fase difficoltosa: per affrontare la situazione ci eravamo portati i guanti da cucina, che però da soli erano impossibili da indossare perché, non isolando dal freddo, gelavano le mani. Come altri – e come Bruno e Anita – mia madre aveva trovato la soluzione indossando un paio di guanti di cotone sotto quelli di gomma. Li aveva presi anche per me, ma nel mio caso erano serviti a poco perché quando – quasi subito – i guanti da cucina si erano forati, l’acqua gelida era entrata a bagnare i guanti di cotone tanto da renderli in breve insopportabili, al punto che me li ero tolti e per un po’ ero andato avanti raccogliendo i grappoli a mani nude.

Poi pian piano la pioggia diminuì.

In questi casi si cercava sempre di pensare ad altro. Mia madre parlava ogni tanto con Anita dei lavori a maglia, come se niente fosse.

Taciturno di suo, Bruno si era messo in una pergola con Erminio, che ogni tanto si sporgeva verso di me mostrandomi fiero un imbuto pieno d’uva.

Memo si muoveva sui filari, carico d’uva, con gli scarponi di cuoio che affondavano nel terreno tra il fango e la neve sciolta. Sul volto, l’espressione di un interrogativo ironico, che nella fatica spostava il senso della questione trascendendo l’aspetto contingente. Come in molte altre circostanze, mi sembrava che il suo sguardo alludesse, per così dire, all’impossibilità di una soluzione complessiva, che però in linea di principio non poteva essere esclusa.

Faceva freddo. L’umidità era spaventosa.

Ogni tanto mi fermavo a scaldarmi le mani sotto le ascelle. Guardando mia madre e Anita, trovavo la loro forza d’animo incredibile.

A fine carico, facemmo una pausa per bere il caffè che Anita aveva portato nel thermos, insieme alla bottiglia della grappa e ai bicchieri di plastica. Io risalii fino alla strada per portarlo a Memo che, in piedi sulla scala appoggiata alla vasca, stava pareggiando l’uva che sporgeva.

«Oh, grazie, grazie. Vedi caro mio la valle?» accennò con la testa all’altra sponda, «Ormai è andata. Hanno quasi tutti finito e per un anno non ci pensiamo più. Castagne, vecchio mio, fra poco penseremo alle castagne. Qui sono poche, ma in montagna, sopra il paese, promettono meglio. Per il resto adesso porto questa vasca in cantina e me ne torno a casa. Ma ti vedo in forma. Dobbiamo farci belli, eh. Sabato c’è una festa, non si sa mai chi si può incontrare. Égalité, amico mio».

Égalité.

Qualcuno avrebbe potuto reagire a queste parole con una scrollata di spalle o con un urlo. Io sorrisi, scotendo la testa. Memo era già nel filare a mettere a posto gli attrezzi.

(Come gli altri della rubrica, anche questo è un racconto di finzione. Ogni riferimento a persone e cose è da ritenersi puramente casuale. wn)

Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca

Una macchina per raccontare tutti i futuri. Macedonio Fernández nel XXI secolo - Miguel Gallego Roca Seduzione - Walter Nardon

Seduzione - Walter Nardon Uno sconto di pena - Walter Nardon

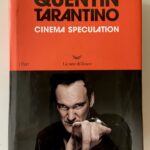

Uno sconto di pena - Walter Nardon Una passione esigente. Tarantino e noi - Walter Nardon

Una passione esigente. Tarantino e noi - Walter Nardon Arredo sacro

Arredo sacro Fare la spesa (di questi tempi)

Fare la spesa (di questi tempi) Iside

Iside Sette canestri

Sette canestri