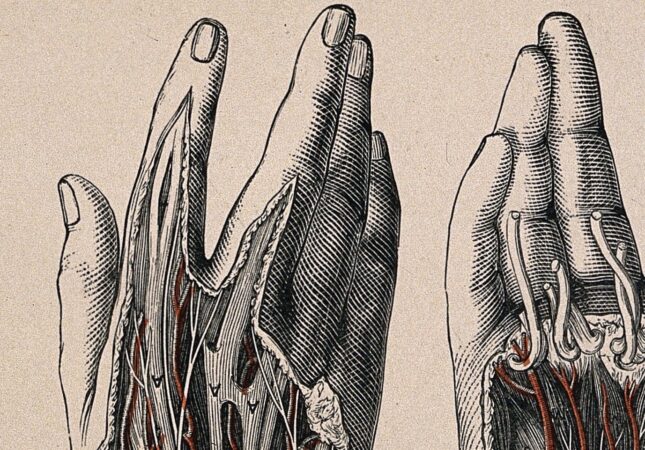

Come in un vecchio trucco di paese, l’architetto si prese la punta del dito mignolo e, imprimendovi una rotazione, se lo staccò dalla mano, lasciandone la nocca nuda se non per il finto anello. La protesi era morbida al tatto quando l’architetto la spinse nella mano che Miloš tentò inutilmente di rifiutare, quasi tremante nell’aria chiusa del vecchio scompartimento del treno diretto verso Venezia su cui i due stavano viaggiando. Era una specie di speciale silicone, come l’architetto volle spiegare, sorretta da una lega speciale costruita in modo da dare a chi toccasse la protesi l’illusione perfetta della carne e delle ossa. Al passare del treno sopra un bivio nelle rotaie il mignolo dondolò gelido, innaturalmente grande e congestionato nel piccolo palmo pallido di Miloš, quasi il pezzo della statua di un gigante, lievemente curvo, quasi fosse stato mozzato or ora, dal dondolio del treno un’orrenda illusione di movimento residuo. Il presidente architetto si era accoccolato al suo posto, lasciando Miloš con la protesi in mano che si torceva sul suo palmo come un serpente sulla graticola, e il ragazzo non osava stringerla per renderla allo sconosciuto, né allungare la mano aperta perché se la riprendesse, nel timore che uno scossone la facesse rotolare giù.

“È stato un incidente di pesca, diciamo…”

***

Quasi il cortile in cui tutte le mattine i bambini del pio Istituto di s. Satiro fosse l’anticamera di un’imminente metempsicosi, lo zio, come tutti lo chiamavano da quelle parti dato che lui non aveva mai detto il suo nome a nessuno, lo zio passava per di lì ogni volta che la sua vita si trovava ad un bivio, bivio che ogni volta per lui era altrettanto radicale che se si fosse trattato di morire e resuscitare in una nuova esistenza, tanto la sua vita era scandita in età rigidamente separate tra loro come da compartimenti stagni, quasi capitoli incomunicanti di un romanzo malforme – ed era talvolta provvidenziale questo oblio delle vite precedenti, che sembrava catturare lo zio stesso ogni volta che arrivava nel cortile basso del pio istituto. Il suo stesso passato aveva per lo zio l’incoerenza di un groviglio di burattini di legno dentro il baule di un saltimbanco, e capitava che i fatti di una vita contaminassero quelli di un’altra che con quella non aveva nulla in comune, se non il fatto di essere state entrambe vissute dalla stessa persona, e ne usciva a volte una poltiglia di esistenze contaminate, un nodo di passati reciprocamente contradditori e insanabili in una qualsiasi sequenza: i compartimenti non erano poi così stagni, ma osmotici come pareti cellulari, il romanzo, nonché malforme, anche malchiuso.

L’ultima volta che era passato dal cortile dell’istituto per andare a parlare con il nipote, lo zio aveva i capelli color paglia ormai radi, tagliati corti, una giacchetta di jeans e una maglietta di cotone bianco con stampigliato sopra quello che sembrava il personaggio di un oscuro cartone animato indonesiano, il personaggio stesso un groviglio di passati orientali, tratti di divinità forse preistoriche e armi avveniristiche, vestito – il personaggio stampigliato sulla maglietta dello zio – con una tuta da motociclista o forse da astronauta – bisognava conoscere il cartone animato, e nessuno dei bambini che erano nel cortile dell’istituto l’ultima volta che lo zio fu visto passare di lì lo conosceva – e sulla tuta del personaggio era stampigliato –– – già. Ai piedi mezzo congelati dai primi freddi dell’autunno morente delle logore espadrillas blu, pantaloni kaki tenuti su da una cintura di tela. Avvicinandosi a lui come succedeva ogni volta che lo zio entrava nel cortile, i bambini avevano potuto vedere i tatuaggi violacei che aveva su uno dei polsi, una contorsione di linee così bizzarra da poter sembrare un qualche tipo di malattia della pelle, ma nessuno dei bambini naturalmente avrebbe potuto fare un confronto con le altre volte in cui lo zio era passato di lì, perché allo zio erano necessari anni interi per consumare ciascuna esistenza in cui la sua vita arlecchina lo sbatacchiava, e così anche se ogni volta quando lui metteva piede nel cortile tutti facevamo la stessa cosa erano ogni volta bambini diversi ad accoglierlo, quasi un riflesso del perpetuo intermittente oblio in cui lo zio stesso viveva nei confronti delle proprie esistenze.

“Sarei stato una pessima spia,” era una battuta che faceva spesso al nipote quando riusciva a parlargli attraverso la grata che collegava il cortile con i sotterranei dell’istituto. “Perché dimentichi o perché ricordi?” gli aveva risposto una volta il nipote. Lo zio aveva riso, “Tutt’e due, ma più perché dimentico male.”

***

MILOŠ (dal letto d’ospedale, oggi): Un odore dolciastro, forse qualcosa di commestibile, o forse naftalina, o tutt’e due, ma mi ricordava qualcosa, unghie lunghe di una vecchia signora, la mia nutrice mi portava a farle visita, la vecchia signora era magra e indossava anelli e collane, io li guardavo e più li guardavo più sembravano diventare grandi, fino a che era come se le mani e gli anelli della signora occupassero tutta la stanza e noi non fossimo che uno dei riflessi di quelle patacche, lei le chiamava patacche e per lungo tempo ho pensato che la patacca fosse un tipo molto particolare di pietra preziosa araba; a volte veniva a trovarla anche un’amica, forse ritardata, ma io non posso verificare, una cosa impossibile da vincere quando si usa il macchinario dell’architetto è l’imbarazzo, quello è uno dei freni principali, oltre naturalmente al movimento delle viscere quando si decide di intervenire. Una sensazione orrenda, come se i propri organi diventassero grossi pesci in un secchio. Anche il cervello, la stessa cosa: come un grosso pesce che striscia lungo le pareti interne del cranio, una lingua ripugnante, e chissà che non sia proprio quello il significato degli scoiattoli, ma a me più che gli scoiattoli viene in mente Paganini; ho letto che le prime corde di violino venivano fatte usando budello animale. A pensarci, è orribile: il suono del violino è il suono delle viscere, come lo spettro di un muggito o di un nitrito o di un miagolìo, io non so quali animali preferissero squartare per ottenere le corde, per gli archi usavano i crini, e chissà, magari il violino è nato come risultato di un complesso sacrificio del cavallo. Flauti in osso umano, cetre tese su gusci di tartaruga, vecchi cappelli. Quando sento il suono di un violino, ho la sensazione che i miei organi siano le terminazioni di un’immensa lingua che lecca in modo osceno le pareti del mio corpo; lecca persino l’interno dei miei occhi, provocando un momentaneo accecamento.

***

IL PRESIDENTE (accoccolato nello scompartimento, Miloš che lo ascolta con il mignolo finto che gli dondola nel palmo aperto della piccola mano; gli occhi del presidente dondolano anche loro impigliandosi nel paesaggio in fuga; poi, affettatamente): Quel giorno mi trovavo nelle campagne che si stendono tra Vienna e Jakarta. L’estate era alle porte, il lavoro in quel momento proseguiva da sé, e ritrovandomi così con un’intera giornata di tempo libero (io non ho quasi mai tempo libero), decisi di abbandonare per un momento ogni cosa, preparai un cesto con qualche bibita e due panini, e uscii.

***

Quando lo zio di don Giorgio Giorgio entrava nel cortile basso del Pio Istituto di san Satiro i bambini dell’istituto – ogni volta differenti, poiché di solito passavano anni interi tra una visita e l’altra dello zio al nipote – gli si raccoglievano intorno quasi a dispetto della sua stazza lo zio di don Giorgio Giorgio fosse un bambino come loro, il che da un certo punto di vista non era nemmeno troppo lontano dalla realtà dato che quando lo zio entrava nel cortile – ed era sempre per il cortile basso, quello con la pianta di bosso di tra le cui frasche scendeva ora un’ininterrotta processione arborea di bambini per farglisi incontro, quasi comica da tanti bambini a quanto pare erano riusciti ad appollaiarsi sulla pianta, era sempre dal cortile basso che lo zio di don Giorgio Giorgio passava, prima di avvicinarsi alla grata che collegava il cortile basso dell’Istituto ai sotterranei dove di solito andava a rintanarsi don Giorgio Giorgio con il fido Sommariva, e una volta arrivato sopra la grata lo zio cercava un sassolino, un rametto, un qualcosa per raggiungere il vetro del vasistas che sotto la grata si apriva su uno degli innumerevoli corridoi dei sotterranei dell’Istituto mettendolo in comunicazione con il pozzetto sotto la grata, e noi bambini (poiché tutti noi siamo o siamo stati bambini) subito ci attivavamo per dare allo zio di don Giorgio Giorgio un qualcosa per riuscire a picchiare sul vetro e far capire al nipote che era arrivato.

Miloš, anche lui tra i bambini del cortile durante una delle venute dello zio, correndo accanto all’uomo che quella volta era vestito da sacerdote, in partenza per alcuni remoti arcipelaghi dell’Oceano Indiano con un gruppo di missionari, non aveva visto alcun tatuaggio sui polsi dello zio, ma correndo accanto all’uomo che camminava aveva visto sbucare da sotto le maniche nere la luce di un anello di metallo…

Era quella, la penultima volta che lo zio era stato veduto passare per il cortile del Pio Istituto di san Satiro, ed era anche l’unica in cui il suo abito non aveva dato nell’occhio: ma i bambini gli si erano lo stesso assiepati intorno come animule di purgatorio, come tutte le altre volte, semplicemente perché come tutte le altre volte lo zio mettendo il piede oltre il cancello del cortile aveva fermato il primo di noi (“L’uomo che ferma il bambino che corre in un cortile, interrompendone il gioco, diventando improvvisamente visibile insieme al resto del mondo, mandando in frantumi il teatrino di cartapesta, unico benché precario rifugio del bambino, arrestandone la corsa e costringendolo a guardare in alto, oltre le gambe che potevano ancora essere prese per le sbarre di una prigione, uno scoglio nel mare o dei tronchi catturati dalla corrente del Mississippi, a guardare e ascoltare… cos’è ogni possibile dolore se non il braccio di un adulto che ci cattura mentre corriamo in un cortile di bambini?” – così don Giorgio Giorgio nelle sue ultime omelie prima della scomunica, di fronte a uno sparuto pubblico di personaggi talmente decrepiti da essere ormai prossimi a vedere qualunque cortile e qualunque altra cosa nella sua gelida nudità di spazio che crolla in lentissima invisibile polvere – ma il punto è: sbirciava, don Giorgio Giorgio, attraverso il vasistas che dai sotterranei si affacciava sul pozzetto sotto la grata del cortile? E di lì riusciva forse a spingere lo sguardo fino all’ingresso, e vedere il braccio dello zio che interrompeva la fuga di uno dei bambini dell’Istituto?) lo zio aveva fermato il primo di noi che gli era capitato a tiro e gli aveva detto, “Sono lo zio di don Giorgio Giorgio, lui è qui?” e allora il bambino come ogni volta aveva puntato, e la cosa aveva sempre un po’ del funereo, verso il sottosuolo, e poi verso la grata in fondo al cortile. E in quel momento ogni volta, con la mesta telepatia di chi vede strappato un compagno al sogno che stavano facendo, tutta una galassia di bambini cominciava a gravitare intorno allo zio, che nel frattempo si era incamminato verso la grata.

***

IL PRESIDENTE (il tono di voce ora sceso a frequenze da ipnotista di un vecchio film di serie B, e quasi ci si aspetta di vedere gli occhi cominciargli a girare in tondo, le iridi trasformate in due lente spirali nere nella trasparenza parziale del vetro del treno dietro cui il paesaggio continua a srotolarsi senza pace): I miei passi mi portarono sulla riva erbosa di un canale, del tutto spoglia di piante, fatta eccezione per un vecchio salice, che cresceva a ridosso dell’acqua pendendo sopra di essa per un buon tratto, tanto che parte del suo tronco era lambita dalla lentissima corrente. Addirittura, ricordo che il tronco era stato assicurato al terreno con una catena di ferro, probabilmente perché l’acqua ne aveva già mezzo marcito le radici, e senza la catena il tronco avrebbe potuto franare in acqua e turbare il corso del canale. Così legato e sporgente sull’acqua, sembrava quasi un cane enorme che tendeva la catena abbaiando. Attratto dall’aspetto di quell’albero, mi feci verso la riva. Con un piede, piano piano, tentai la solidità del tronco e, trovandolo abbastanza resistente, mi ci sedei sopra, e infine mi ci sdraiai. Avevo con me una bottiglia di vino; la legai con una cordicella al tronco del salice, e infine la lasciai andare a fresco nell’acqua del canale, dopodiché staccai un morso di pane e ritornai semisdraiato sul tronco, con le braccia a penzoloni, guardando in cielo senza pensare a nulla… (Finalmente si riprende il dito mignolo dal palmo di Miloš, gingillandolo mentre parla, senza ancora riavvitarselo alla mano; pausa.)

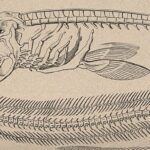

Mi ero mezzo addormentato quando, chinandomi come per caso sulla superficie dell’acqua, vidi che il panino mi era scivolato di mano, e ora galleggiava disfatto sotto i miei piedi; nello stesso tempo, mi accorsi che qualcosa di abbastanza grosso si era impigliato nella cordicella con cui avevo legato la bottiglia di vino al tronco. Sulle prime, non so perché, pensai che si trattasse di un manichino, di quelli che si vedono nelle vetrine delle sartorie, ma dai violenti strattoni che iniziarono a scuotere l’intero corpo del salice su cui ero seduto, non tardai ad accorgermi che in realtà si trattava di un grosso pesce che, forse attirato dai bocconi di pane caduti in acqua, si era attorcigliato nella corda. Per la verità, date le dimensioni del canale, si trattava di un pesce enorme: e, dato che poi potei misurarne il cadavere con calma, posso dire con esattezza che in effetti era lungo più di due metri.

Il corpo della bestia aveva un aspetto livido e disgustoso, nondimeno mi diedi a cercare di districarla dalla corda, ma con una torsione improvvisa il pesce girò la bocca e mi addentò la mano sinistra. Potete immaginare il mio orrore quando vidi le mascelle seghettate di quel mostro, ricoperte del mio sangue e serrate sulla mia mano; tentai inutilmente di divincolarmi; iniziai a colpire con forza la creatura sulla testa, e infine aiutandomi con la mano libera la trascinai fuori dall’acqua, senza che mai la bestia mollasse la presa delle sue ganasce di ferro sulla mia mano. D’altro canto, l’orribile inespressività dei suoi occhi non lasciava minimamente capire quali effetti avessero le mie manovre su di lei. (Spalanca gli occhi, lasciandoli dondolare tra le orbite troppo grandi di burattino messicano.)

***

E infine sul letto d’ospedale, con un tatlàc di vasistas dimenticato aperto che una corrente d’aria finalmente sbilanci in fuori, Miloš si era ricordato di quell’anello e di quell’altro anello. Ma la rivelazione, sempre poi che rivelazione fosse, non aveva avuto altro effetto che quello di aggiungere fuoco alla sua agonia.

***

I bambini, ogni nuova volta che lo zio arrivava in cortile per cominciare una nuova vita, cominciavano a sciamargli intorno subito dopo che come ogni volta si era presentato a uno di loro come lo zio di don Giorgio Giorgio, e a nessuno dei bambini era mai venuto in mente mai nemmeno una volta di chiedere allo zio di don Giorgio Giorgio quale fosse in effetti il suo nome –– tutti quanti eravamo subito compresi, non appena lo zio arrivava alla grata sopra il vasistas dei sotterranei dell’Istituto, dal compito di trovare qualcosa con cui lo zio potesse bussare al vetro e annunciare al nipote il proprio arrivo, e forse più di tutto ci metteva in orgasmo e desiderio di renderci utili con quell’estraneo – poiché tale rimase sempre per tutti i bambini che lo incontrarono – in realtà nessuno di noi aveva mai nemmeno chiesto a se stesso come potesse chiamarsi lo zio, perché appunto ciò che ci metteva in agitazione era appunto il pensiero che fosse uno zio, e per l’appunto lo zio del direttore del pio Istituto: il signor direttore don Giorgio Giorgio era dunque un nipote?

Il pensiero non mancava di esilarare la nostra stupidera infante: era come se don Giorgio Giorgio si fosse trasformato per un po’ anche lui in un bambino come noi, poiché solo i bambini possono davvero essere dei nipoti, ed anche lui, don Giorgio Giorgio, anche lui come noi anche se lui più riluttante, quasi un topolino da stanare, don Giorgio Giorgio, da sottoterra dove andava a intrufolarsi con il suo “segretario” ossia con Sommariva – questo naturalmente prima dell’incursione di Valmarana al piano superiore dell’Istituto – anche lui, il signor direttore don Giorgio Giorgio era come accorresse con tutti gli altri bambini a circondare lo zio con un tenero brulichio di verdi futuruli penduli dal quale lo zio potesse strappare quello che più gli si addicesse o anche solo assecondasse il suo capriccio, lo zio come un ragno cardiaco accoccolato nel centro della psiche e in attesa di ricevere notizie dal mondo esterno dei suoi messaggeri, dai suoi bambini che ora gli facevano da occhi e da bocca e anche da mani, raccattando dal cortile quello che potesse essere utile allo zio per riuscire finalmente a bussare al vetro vasistas e chiamare il direttore dell’Istituto ora anche lui trasformato in bambino – e sì! non sembrava forse a tutti noi di riconoscere nei suoi (di don Giorgio Giorgio) occhi la stessa luce di paura con cui noi scrutavamo chiunque non fosse un bambino come noi?

***

MILOŠ (nel letto d’ospedale, di notte. Si risveglia di soprassalto come cercando di afferrare un urlo con i denti, poi brancica una matita e scrive o sogna di scrivere:) «Un vecchio, con gli occhi luccicanti per la paura. Cavare l’occhio al vecchio, l’occhio e il cuore del vecchio. La luce della paura che hanno i vecchi, e che molti scambiano per dolcezza. I bambini e i vecchi. Nello specchio aveva quella luce. Vorrei ricordare che luce fosse la luce negli occhi di pietra dell’architetto».

***

E dopo che lo zio se ne era andato, giusto un attimo prima di tornare ad essere quello che era e cioè il direttore del nostro Istituto, don Giorgio Giorgio, non era forse vero che un attimo prima che lo sguardo tornasse a chiudersi dietro una ruvida cataratta direttoriale, il direttore girava per giusto mezzo secondo tra noi e tutt’intorno quella speciale occhiata che solo noi bambini ci scambiamo quando un adulto è andato via e che significa grosso modo “L’abbiamo scampata bella!”?

***

MILOŠ (nel letto d’ospedale, continuando a scrivere con mano sempre più stanca:) «Mimando un violinista con il suo strumento, tanto che prima di contattarlo per la seconda volta ebbi per un po’ la tendenza a chiamarlo architetto Paganini. Il suono del violino mi dà la nausea. Trovo detestabile anche la posizione del violinista mentre suona, il collo tutto storto come un cadavere ficcato in una bara troppo corta o come un adulto che entra in una casetta per bambini, lo strumento come un’escrescenza della gola, un parassita gonfio di sangue. Il suono, poi: come trovare piacevoli gli stridori emessi da viscere di vacca ritorte e tremolanti? Pare che il budello migliore per le corde sia quello di gatto. E ci si stupisce che gli animali non amino il suono del violino. A volte i movimenti del mio stomaco fanno lo stesso suono di un violino. È in quei momenti che mi sento vicino alla morte e nello stesso tempo felice.»

***

IL PRESIDENTE (con voce più alta per via del tratto di gallerie che il treno sta attraversando, magari persino tenendo strette alcune carte perché non vengano risucchiate fuori dal finestrino – dipenderà tutto dal tipo di treno in cui si svolgerà la scena): Non riuscivo a capire, talmente i miei sensi erano offuscati dal timore, se la mia mano fosse stretta dalle sue mandibole o non fosse piuttosto semplicemente incastrata tra le file a sega dei denti, ma ogni volta che cercavo di strapparmi, sentivo la carne lacerarsi, e il polso che doleva terribilmente e, turbato dalla vista del sangue che scendeva copiosamente, desistevo.

Quando infine l’ebbi del tutto tirata a secco, vidi che si trattava di una creatura davvero formidabile; quasi subito aveva smesso di dibattersi, ma restava lì come morta, eccetto il rigonfiarsi dei mantici delle branchie. Né tuttavia mollava la mia mano.

Al riprendermi dalla grande fatica che mi era costato il tirarlo a riva, mi misi a considerare, per quanto mi potevano permettere la debolezza e il dolore alla mano, l’aspetto del mostro uscito dall’acqua. Il corpo della creatura, anche nel sole della tarda primavera, era affatto ripugnante, di un colore quasi grigio, e di una grandezza insopportabile e innaturale, se lei mi può capire, accanto all’insignificante striscia d’acqua da cui era uscito all’improvviso, come i demoni nelle mascherate di paese. Ricordava un poco, avendo degli appariscenti barbagli sulla mandibola, il pesce gatto, o la bottatrice, salvo naturalmente le dimensioni sconvolgenti, che lo rendevano, nonostante l’aspetto tutto sommato banale, e anzi forse proprio anche a causa di questa sua banalità, un mostro marino quanto mai terrificante.

***

No, a dire il vero mi sarebbe capitato, quasi quindici anni dopo, ormai uomo fatto, di scambiarmi di nuovo quotidianamente quella stessa occhiata con altri uomini fatti: e sarebbe stato sotto le armi, durante chissà più quale fase dell’eterno conflitto austroamazzonico, ci saremmo tra soldati scambiata quell’occhiata ogni volta che un superiore se ne fosse andato senza tormentarci, e in fondo ecco perché si va in guerra, per poter tornare a guardarsi come bambini terrorizzati, e perché non c’è gioco più divertente del comando e dell’obbedienza.

E non dovrai più scandalizzarti del fatto che esistano tante armi giocattolo, poiché nei tempi remoti il cammino era stato inverso: prima vennero i giocattoli, e poi gli oggetti che gli adulti avrebbero trascinato nella realtà battezzandoli nel sangue. Non sono i bambini che giocano alla guerra: è la guerra il disperato tentativo degli uomini di risalire il tempo lungo un impossibile fiume di sangue. Ed ogni scuola ed ogni pio Istituto di ogni tempo non sono che un trucco escogitato in tempi lontani da adulti ormai dimenticati, perché i bambini dimenticassero che sono i grandi a imparare dai bambini e non viceversa –– ma l’inganno per cui è l’adulto che insegna e il bambino che impara è ormai durato così tanto che nessuno se ne ricorda più, e nessuno perciò ormai davvero impara più nulla… «Ma se solo fosse possibile ricordare che i primi a parlare furono i bambini, i bambini i primi a camminare, i bambini i primi a inventare la ruota e a catturare il fuoco, e che tutto questo fu per un gioco… Ma come zii impazziti di direttori di scuole ancora più impazziti noi ormai non facciamo che attraversare cancelli sopra cancelli e chinarci su abissi di grate sopra labirinti di vasistas, e i nostri maestri ci corrono incontro terrorizzati, strappati al gioco da cui potremmo invece rubare tanto nuovo fuoco e nuova morte…» (Così, in sonno, dal pulpito, don Giorgio Giorgio: ma ahimè immemore al risveglio di ogni parola)

***

IL PRESIDENTE (ricomponendosi, finito il tratto di gallerie che attraversa la giungla alla periferia di Jakarta, ora il paesaggio una distesa orizzontale e apparentemente infinita di risaie, le pagode di Venezia forse già in vista per chi appoggiasse la faccia contro il finestrino, mezzo addormentandosi alla favola del dito strappato dell’architetto): Il polso slogato mi doleva sempre di più, e i denti del pesce sembravano affondare sempre di più nella carne della mia mano, e già potevo sentire l’innaturale freddezza delle ossa portate allo scoperto, e fremevo dall’impazienza e dalla disperazione di liberare finalmente il mio braccio dalla trappola di quelle mascelle, ma non sapevo in nessun modo come agire.

Quella bocca enorme era sporca di terra, erba e sangue, e in tutto quel liquame, e anche a causa del disgusto e dell’angoscia, non riuscivo a capire in che condizioni fosse la mia mano, e che cosa la trattenesse così saldamente tra le fauci irte di denti del pesce. Temevo che la bestia fosse ancora viva, e che se tentassi di aprirle le mandibole con la mano rimasta libera, quella potrebbe richiudere nuovamente i denti anche sull’altra mano, senza contare che l’ansia mi stava sempre più offuscando la mente, e insomma per un bel pezzo non seppi far altro che versare lacrime sulla mia mano e sfiorare di quando in quando ora le dita sanguinanti, ora la smorfia, immobile come una maschera greca, del pesce.

***

“Duecentocinquant’anni, minimo”: tale l’età che Valmarana, senza naturalmente che nessuno in tutto l’Istituto si fosse mai sognato di chiedere il suo parere, avrebbe valutato come necessaria a qualsiasi anche frettolosissimo essere umano per riuscire a contenere la quantità di esistenze che lo zio di don Giorgio Giorgio dichiarava di aver attraversato nella propria vita, esistenze che (come nel caso, del resto agli atti della Polizia di Stato della Repubblica di Waltzwaltz – si diano per intese qui tutte le innumerevoli ipotesi di accidenti burocratici e legali più o meno deliberati ipotizzati da Valmarana per giustficare l’esistenza degli atti in quesione – come nel caso appunto del periodo di giovanile affiliazione alla cellula europea del gruppo terroristico degli Arlecchini da parte dello zio di don Giorgio Giorgio, in una fase particolarmente truce della già di suo efferata storia degli Arlecchini, la fase dei cosiddetti “antiattentati”, benché si trattasse comunque di attentati veri e propri –– sulla grata, in lacrime, picchiandosi il petto come un penitente da opera lirica, i bambini di quella volta intorno a lui esterrefatti perché quel gesto che loro eseguivano per gioco dietro istruzioni di don Giorgio Giorgio ora veniva compiuto fuori dalla chiesa, nella realtà, e con le lacrime a garantire che, a dispetto della forma meccanica dell’azione, non era uno scherzo… sulla grata, in lacrime, lo zio confessava di essere stato lui ad aver dato la prima idea per gli antiattentati agli Arlecchini – si trattava suppergiù di questo: poniamo che si voglia convincere per via terroristica un governo a migliorare le proprie politiche infantili. L’attentato non avrà la forma di una difficile e in fondo non si sa nemmeno più quanto efficace bomba in Parlamento o giù di lì: l’attentato sarà rivolto alle persone stesse per cui si combatte. Il principio è analogo a quello delle famose quattro monache sorelle di Betlemme che si erano date fuoco alle porte dei rioni settentrionali di Schwarzschwarz in Polonia come protesta per l’inghiottimento del monastero della Vergine del Deserto di Grabowiec in un quartiere a luci rosse di Schwatzschwarz: l’unica differenza è che la vittima dell’ingiustizia non si suicida: viene, ignara, uccisa. E così gli Arlecchini avevano promesso al governo che avrebbero ucciso un bambino per ogni giorno che avesse lasciato passare senza mettere mano all’ormai decrepita riforma di–– insomma, si è capito: non si possono certo mettere sotto sorveglianza speciale tutti i bambini di una nazione, e così tutti i vecchi se si tratta di riforma delle pensioni, tutti i poliziotti se si tratta dei loro stipendi (con il perverso senso dell’umorismo e dello spettacolo dei terroristi purosangue, ad un certo punto gli Arlecchini avevano anche messo in atto antiattentati diretti contro le famiglie dei poliziotti ridotti alla fame da uno Stato indifferente etc. etc., un morto in famiglie di poliziotti per ogni giorno senza un aggiornamento degli stipendi dei poliziotti –– in più di un caso, duole dirlo, gli attentati avevano ottenuto i risultati desiderati, il governo trovandosi del tutto incapace di dare risposte adeguate alle sofferenze provocate dagli attentati, sofferenze che in nemmeno troppo lungo giro di tempo finivano per ricadere sulle spalle del governo stesso ––– ma appunto l’ultimo antiattentato contro/per le forze dell’ordine aveva portato il paese sull’orlo di un colpo di stato o di una guerra civile, “Cosa che mai e poi mai!…” cercava di gorgogliare tra le lacrime lo zio in ginocchio sopra la grata. Il giorno stesso si era consegnato a quelle stesse forze dell’ordine che aveva “aiutato” o “antiaiutato” o “antiferito” o quello che è. “La migliore autodifesa è l’autoattacco,” suonava il moto degli Arlecchini dell’epoca, e il tutto potrebbe anche suonare comico quando ci si dimentichi del massacro che implicò.

***

IL PRESIDENTE: Quando infine mi decisi ad alzarmi e a cercare un qualsiasi tipo di soccorso, mi accorsi, con raccapriccio, che i denti del pesce mi avevano già quasi segato del tutto la mano in due; mi pareva anche di sentire che il mio dito mignolo fosse rotto, perché in quel punto il male diventava intollerabile.

Senza quasi sapere nemmeno io quel che facessi, tentai con uno sforzo disperatissimo di strappare a quella tagliola ciò che rimaneva intatto della mia mano, disposto a lasciare il resto tra le fauci del pesce, ma ne ebbi una tale fiammata di dolore che fui quasi per perdere i sensi. Mi risolsi allora a prendere sottobraccio l’enorme testa del mostro, e trascinando la sua lunghissima coda dietro di me risalii il pendio erboso.

Se prima avevo tentato di tagliarmi la mano pur di uscire da quella situazione, ora per impedire che si lacerasse del tutto la tenevo ben contro l’orlo della bocca del pesce, sperando che nel frattempo la creatura rilasciasse le fauci. Camminai in questo modo per due ore, con il dolore alla mano che si faceva sempre più sordo, ed infine arrivai ad una strada, dove un venditore ambulante di arance mi si offrì di trasportarmi fino al primo pronto soccorso sul suo furgoncino.

Le dimensioni del pesce mi impedivano di salire sul posto del passeggero, così il venditore sistemò me e il mostro di dietro, insieme alle cassette di arance. Finalmente sdraiato e in procinto di ricevere le cure mediche, non potei fare a meno di osservare di nuovo l’enorme animale, che, addossato al mio corpo, mi doveva dare, nella penombra del furgone, l’aspetto di una grassa sirena mezzo morta. (Sorride; si accende una sigaretta, in barba al regolamento) Dopodiché mi appoggiai alle cassette di legno e persi conoscenza.

***

La moglie dello zio poi (subito dopo il periodo di carcere, era appunto a suo dire partito come missionario ed era quasi diventato un martire della fede cercando di costruire un santuario in non si sa più quale isola––– insomma, una montagna di fesserie, secondo Valmarana, che per ovvi motivi non poteva condividere i suoi dubbi con don Giorgio Giorgio e allora si rifaceva sul povero Sommariva, al quale dello zio e delle sue mille esistenze in fondo non era mai poi importato molto): la vittima di un esaltato, secondo Valmarana, una donna devastata da anni di matrimonio con un alienato che, giurava Valmarana che a propria volta la moglie dello zio di don Giorgio Giorgio gli aveva giurato, passava le sue giornate chiuso dentro uno sgabuzzino per le scope di poco più di un metro quadrato, altro che morti ammazzati e odore di santità, e a fare che? A scrivere, diceva Valmarana piegando la bocca in giù come un mascherone greco sul punto di vomitare. A scrivere le sue fandonie per venirle a raccontare a quell’imbecille di suo nipote. E il suo unico figlio, perché lo zio sì, aveva un figlio, un altro mentecatto, che passava le giornate a tormentare quella povera donna che, almeno di questo Sommariva era sicuro, era ormai diventata una fedele compagna di bevute di Valmarana –– li si poteva vedere la sera, due ombre ciondolanti che strisciavano fuori dalla penombra fosforescente di qualche bettola del quartiere zingaro, che Valmarana conosceva come le proprie tasche.

***

IL PRESIDENTE: Il furgone dopo un poco incontrò una serie di buche, e gli scossoni mi riportarono indietro dal mezzo sonno in cui involontariamente ero scivolato; ancora intontito, e ancora senza rendermi ben conto di dove fossi o di cosa mi fosse davvero successo, chiedendomi se l’enorme pesce e la mia mano strappata non fossero stati che un sogno, mi accorsi con sorpresa di sudare copiosamente e di respirare a fatica. Mi chinai sul peso che mi opprimeva lo stomaco, e vidi davanti a me la creatura, e ricordai, e vidi anche che la mia mano sinistra era scivolata fuori dalle mandibole, che finalmente dovevano essersi allentate. Vinto, ricaddi nel sonno.

***

Anche tutta la storia del mostro marino non sta granché in piedi, e anche questa volta duole ammettere che non è la sola versione che l’architetto si è divertito a propinare, tra le altre essendoci:

un’automutilazione con un colpo di pistola durante la guerra, per essere mandato nelle retrovie,

ancora un’automutilazione, questa volta di stile nipponico benché la più parte delle volte cioè delle versioni della storia non avvenuta in Giappone: una questione d’onore insomma, proprio o di qualche innocente –– o, nelle versioni più amare di qualche sedicente tale, a mutilazione avvenuta scosso/a da crudeli risa di scherno di fronte all’architetto urlante di dolore,

automutilazione, ancora, ancora in stile nipponico, ma questa volta caricaturale: un’ubriacatura, volontaria o indotta da altri, al culmine della quale etc.,

perso da bambino giocando con un petardo difettoso, con un falcetto, con l’affettatrice, con delle automobiline sulle rotaie di un treno, dando da mangiare a una tigre allo zoo, infilando una mano in un improbabilissimo nido di pappagalli / di gufi / di vipere / di ragni il cui morso/veleno––– etc.

E in fondo era in tutto questo cumulo di favole la vera illuminazione, la sola verità importante: che Miloš però non seppe mai cogliere.

***

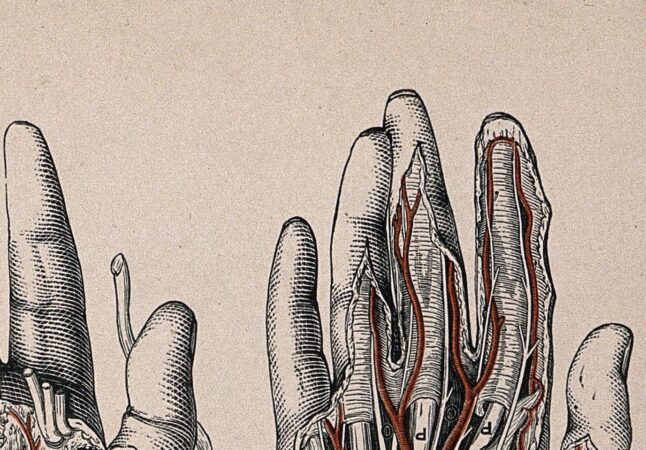

IL PRESIDENTE: Mi svegliò un infermiere, salito sul furgone. Mi portarono subito negli ambulatori, e solamente lì mi avvidi che al posto del mio mignolo c’era un orribile squarcio sanguinante. Subito trascinarono il pesce nell’ambulatorio, e con una sega per le amputazioni gli tagliarono la testa, per cercare se fosse possibile recuperare il mio dito.

Non appena la testa fu tagliata, dalla gola tronca uscì un puzzo vomitevole, e una serie di umori e di fango dove nuotavano brani informi di cibo, pesci che il mostro aveva ingoiato, ed anche una serie di oggetti impensabili, come una bambola, un cucchiaio, persino la catena di una bicicletta; ricordo che tra quegli oggetti vidi anche quello che mi sembrava essere un ventaglio, e che invece, quando venne del 18 tutto aperto, si rivelò l’ala di un uccello. Trovarono il mio dito, ma era talmente maciullato dalla masticazione del pesce che rinunciarono ad ogni tentativo di riattaccarlo alla mano. Mi dissero che il pesce che avevo avuto la disavventura di incontrare apparteneva alla specie… com’era il nome?… (pausa; si riavvita infine il dito alla mano, come a sigillare il racconto)

Qualche giorno dopo ripassai nel punto dove avevo incontrato il mostro acquatico, e vedendo che la bottiglia di vino era ancora lì dove l’avevo assicurata, la recuperai e, tanto era lo spavento che ancora avevo in corpo, in breve la vuotai e dopo aver vomitato ricaddi addormentato lungo il canale.

***

MILOŠ (dal letto d’ospedale, leggendo una delle lettere dell’architetto): «Ogni viaggiatore è, in quanto tale, morto. Il viaggio nel tempo è il viaggio di un morto nel regno dei vivi. Torna indietro, suona sempre la parola di quel morto: sempre, come ogni morta parola, inascoltata.»

[continua l’11 febbraio]

Presiden arsitek/ 13 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 13 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 19 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 19 - Angelo Angera Presiden arsitek/ 53 - Angelo Angera

Presiden arsitek/ 53 - Angelo Angera Fetish/ 5 - Omar Viel

Fetish/ 5 - Omar Viel Se questo è un servo.

Se questo è un servo.  Presiden arsitek/ 58

Presiden arsitek/ 58 Presiden arsitek/ 1

Presiden arsitek/ 1 Presiden arsitek/ 41

Presiden arsitek/ 41