Tra gli ultimi libri di Burroughs, My Education è tutt’ora inedito in Italia. Si tratta di uno zibaldone onirico in cui l’accumulo di appunti finisce per coagulare in una allucinata geografia del sogno in cui Burroughs, ormai vicino alla morte, impara ad abitare: la sua educazione. Se ne danno qui tradotti alcuni stralci della prima parte.

Nella chiesa di san Satiro la vegetazione di Bramante usciva in forma di draghi in fiore che si biforcavano dal ventre di figurine umane, e gli indios nemmeno sapevano più se quella su cui stavano mettendo i piedi, così liscia e fredda, e contornata dentro sé delle stesse linee del mare che avevano traversato, fosse ancora la terra o non una specie di solidificazione dell’acqua, della carne bianca degli dèi, e anche dopo l’arrivo continuavano a morire, gli indios, mentre nella chiesa si raccontava di quadri che avevano cominciato a sanguinare e di statue che durante la notte cambiavano posizione, voltando la testa per non vedere l’obbrobrio di quei pezzenti senza Dio…

La Gipsi/ 6

L’Europa americosassone si riversa come alluvione del meraviglioso, e nel contempo si raggela, in provincia, nei cartelloni dei cinema, nella pubblicità e nel linguaggio dei giornali locali, specie settore politica e sport, orrendamente ricettivi, nei titoli sulle brochures e sulle insegne di bottega, nel parlato milanesizzato dei “must” sulle labbra degli omarini in giacca.

Ora anche i bambini guardavano nell’obiettivo, come offrendosi a loro volta al film, bisticciando e spingendosi. Due di loro tenevano in mano delle specie di bamboline voodoo, con il becco nero, ed era stato appunto per quel becco nero che Miloš non aveva cambiato canale. Fino a lì, non poteva giurare di non aver visto quello stesso servizio quattro anni prima, ma se guardò anche quello che seguì fu soltanto per i sottili becchi di pappagallo nero delle bambole.

Si può dire, riabilitando una nobile nozione, che Maino, a suo modo, si pone nel solco di una lunga tradizione letteraria italiana, quella del plurilinguismo. […]. Quale scrittore italiano, negli ultimi trent’anni, ha avuto il talento e la forza di riprenderla in mano? Quale scrittore ha considerato l’espressione del contenuto narrativo come un vero problema da risolvere? Chi si è azzardato a plasmarsi uno stile o, meglio, quella lingua impossibile che è ogni lingua letteraria? Praticamente nessuno. Nessuno, tranne Francesco Maino.

Al primo contatto, il cuore di Miloš ebbe un guizzo improvviso e viscido, come un’anguilla cui abbiano tagliato la testa, tanto che Miloš sobbalzò nella cassa, facendola traballare. Cercò la maniglia che gli era stata indicata per uscire dalla cassa. Ma era nudo dentro la cassa, ricordò, e non aveva voglia di farsi vedere così dal presidente. Sentì che qualcuno, forse Decor, gli passava un fazzoletto sulla fronte, prima ancora che lui si rendesse conto di essere madido di sudore.

La Gipsi/ 5

Dal canneto, semisommerso sul fondo, deve insomma aprirsi l’occhio smeraldino di un mostro, come scrive Rimbaud, delle creature si dovranno stagliare tra le creste di montagne impervie, o uscire dalle loro viscere, se no, prima o poi, alla natura stessa toccherà di animarsi come le foresta di Tolkien.

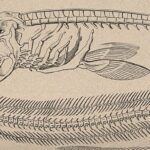

Le dimensioni del pesce mi impedivano di salire sul posto del passeggero, così il venditore sistemò me e il mostro di dietro, insieme alle cassette di arance. Finalmente sdraiato e in procinto di ricevere le cure mediche, non potei fare a meno di osservare di nuovo l’enorme animale, che, addossato al mio corpo, mi doveva dare, nella penombra del furgone, l’aspetto di una grassa sirena mezzo morta.